La hondura de la sencillez: Carel Fabritius y Nicolas Vallet

- Ángelo Medina Lafuente - Saturday, 17 Apr 2021 23:52

----------

Un pajarillo doméstico

12 de octubre de 1654. Delft. Un estallido. La devastadora explosión del polvorín deja casi la mitad de la ciudad destruida, muchas personas perdieron la vida. Era un lunes por la mañana, entre las ruinas de lo que fue su casa y estudio, encontraron al joven pintor Carel Fabritius. Tenía 32 años. Los dos cuadros que Egbert van der Poel pintó de lo sucedido no son sólo imágenes, guardan el sonido del estallido, los gritos de desesperación de los que yacían bajo los escombros, el dolor de los cuerpos que quedaron hacinados, otros tullidos.

De las pocas obras de Fabritius que han sobrevivido, un poco más de una docena, se conserva El jilguero, un óleo sobre tabla de 33x28cm, quizá su última obra junto El centinela. Según la tradición cristiana, un jilguero ayudó a Cristo en la crucifixión, intentando arrancar con su pico las espinas que quedaron en la frente; al lograr sacar algunas de ellas, el ave quedó manchada con la sangre de Cristo, de ahí el color rojo de su cabeza. En música, el impresor francés Michel Charles Le Cène, publicó en Ámsterdam, hacia 1728, seis conciertos para flauta traversa de Antonio Vivaldi, entre ellos está el Concierto en re mayor RV428 subtitulado como Il Gardellino, el cardelino o el jilguero. Tres movimientos como era usual: el allegro imita la fluidez del canto del jilguero, el largo, el reposo del ave en alguna rama, y el allegro final que evoca sus florituras que se escuchan en la amplitud del cielo.

El jilguero, de Fabritius, no viene de ninguna tradición ni saldrá de Delft; en realidad, es un trampantojo que cerraría una hornacina o similar, que daba la sensación al espectador de estar viendo a un apacible pajarillo doméstico. Un juego intelectual que ya con dieciocho años, cuando Fabritius ingresó al taller de Rembrandt, fue buscando: “Allí, en las dependencias del estudio, se discutía y teorizaba, se hablaba de la ilusión de lo real, de la sensación subjetiva, de la imaginación y el estado de conciencia que transforma lo observado”, escribe Ramón Andrés en su libro El luthier de Delft.

“Quien no perciba lo más sencillo, tampoco sentirá lo más hondo”, menciona Josep Maria Esquirol en La penúltima bondad, y continúa: “una cultura alejada de la sencillez es también una cultura alejada de la profundidad”. Lo contrario a una cultura pretenciosa es lo que vemos en las pocas obras que perduraron de Fabritius. Si Observamos El centinela encontramos a un hombre cansado, decaído. La permanente zozobra por la presencia amenazante de enfermedades, la insalubridad del agua, y no menos en los mercados y canales. Apenas se percibe su rostro por el casco que lleva, pero la aflicción la reconocemos, nos concierne. Mirar con atención, no ser indiferente a lo que acontece.

“Quien canta su mal espanta”

Al igual que en la pintura, la música labrada con sencillez, con el sentido del trabajo lento ahonda. La música que seguramente escuchó Fabritius es la desconfianza de lo inmediato. El sonido de los instrumentos evidencia un mundo que encontró sensibilidad en lo sencillo. Una sensibilidad que se traduce en cercanía, un estar con los demás. La música que suena de las virginalistas de Vermeer, de la dama del clavicordio de Gerrit Dou, de las tiorbistas de Gerard Terborch, reclaman la escucha atenta.

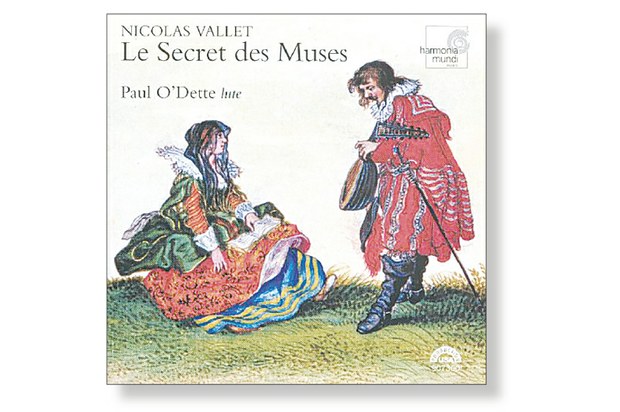

La música contenida en el Secretum Musarum, aparecida en 1615, del laudista francés Nicolas Vallet, es una muestra de una escucha en vigilia, tiene la claridad de esos días; no es una música concebida para pasar el rato, sino para estar, habitar. Vallet huyó de Francia posiblemente por razones religiosas, se estableció en Ámsterdam hacia 1614, allí fundó una escuela de danza y fue maestro de laúd. En el transcurso de 1615 salieron los XXI Psalmen Davids para voz con acompañamiento de laúd, y cinco años después presentó los ciento cincuenta salmos bajo el titulo Regia pietas, para laúd solo.

Atenuar el sufrimiento. La música que Vallet dedica al Salmo 16 se abre con un canto sosegado y contenido, súplica que enlaza con el texto: “Protégeme, oh Dios, que me refugio en ti”, un canto que trata de alejar el temor, percibir con el tañido una caricia, el roce humano. Estas composiciones eran para uso cotidiano, pertenecían a un espacio íntimo.

Uno de los cuadros más conmovedores de los maestros holandeses es La niña enferma, de Gabriël Metsu, pintor de Leiden que nació en 1629, de temperamento descuidado, pero no en su pintura. En La niña enferma, pintado hacia 1660, vemos a una madre que cuida de su hija enferma, quizá tenga fiebre terciana. Tiene rubor en sus mejillas, sus ojos nos miran con ternura y viveza; un cuerpo rendido, pálido, descansa en el regazo de su madre, una pietas auténtica, un cuidado sincero.

La música de esos días no separa a quienes la escuchan, sino los vincula, los abraza. En esas páginas de Vallet se perfila un espíritu preocupado; refugian una sospecha. Ser consciente del declive; un ánimo ya quebrantado.

“Encontramos sencillez poética en el trabajo bien hecho, en el gesto antiguo de cada uno de los oficios”, anota Esquirol. La hondura de lo sencillo acontece después de una larga maduración y cuidado. La música de Vallet no brota de lo pretencioso y no tiene la intención de abarcar, es música cifrada a partir del sentir próximo. Música que no cede al colorido de lo extraordinario ni a la ambigua complejidad, sino que resiste desde la cercanía de la sencillez poética.