Mundos imposibles: utopías y distopías del cine y la literatura

- Alexander Naime Sánchez-Henkel - Sunday, 15 Dec 2019 08:10

Las utopías/distopías son ejercicios de imaginación sobre sociedades con principios y leyes fundadoras, formas de gobernanza, políticas públicas y costumbres nada alejadas a las nuestras; describen sociedades con tendencias sociales actuales que llevadas a situaciones (in)deseables surgen como obras artísticas de referencia o advertencia.

Históricamente, el concepto de “utopía” ha servido como medio artístico para interrogar y desafiar el statu quo. Está bien que las ideas utópicas no sean realistas; eso no significa que no tengan ninguna aplicación en la realidad. Las utopías son ideas sociales para mejorar la realidad: para progresar, no perfeccionar; como dijo alguien alguna vez, las utopías sirven para guiarnos en el andar.

La distopía nos advierte que lo nuevo no siempre es lo mejor; que el progreso no es involuntario y puede ser peligroso; que lo que beneficia a muchos, daña a pocos; que las máquinas y la tecnología pueden devorarnos, así como también las corporaciones o las revoluciones o las ideologías. Las distopías son, en sí, pesadillas sencillas y extremas de mundos posibles que nos alertan de lo que viene en el camino.

En específico, avanzo estas obras de literatura y cine que muestran preocupación por situaciones contemporáneas extrapoladas a sus extremos por el ejercicio de la imaginación social. Gracias a estos ejercicios que se atreven a pensar en grande, podemos cuestionar quiénes somos, a dónde vamos y lo que hacemos como individuos respecto a la dirección que llevamos como especie humana.

El proceso, Franz Kafka (1925)/El proceso, Orson Welles (1962)

Hemos vivido momentos en nuestras vidas donde sentimos la importancia de poder hacer algo respecto a “tramites” “papeleos” y esas cosas del sistema. El proceso trata justo de la deshumanización de la ley que, tristemente profético, se encarna en cada generación de burócratas.

La pesadilla jurídica de Josef k. empieza cuando un uniformado llega a su habitación: “Estás arrestado.” Así. Sin más. Por el resto de la historia, k. acaba en situaciones cada vez más bizarras, sin que jamás nadie le diga el porqué de su culpabilidad. Tras un año en busca de la verdad dentro del laberinto de la justicia, k. se rinde. Sus últimas palabras antes de la larga siesta bajo tierra son, “¡Como un perro!” porque así lo trató la ley.

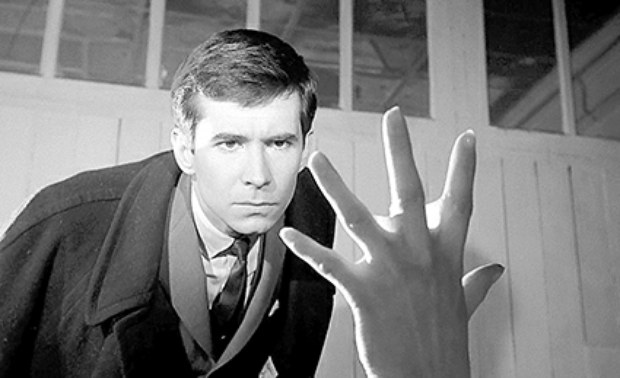

La distopía burocrática de El proceso fue llevada al cine por Orson Welles y es hoy reconocida como una obra maestra por sus ángulos y enfoques que comunican visualmente la desorientación de Josef k. La única alteración notable

es el final, donde el Josef k. de Orson Welles muere desafiando al sistema en un grito de liberación desesperada, pero igual, como un perro.

Picnic en la carretera, los hermanos Strugatski (1972)/Stalker, Andrei Tarkovski (1979)

Si la diferencia genética entre simios y humanos es del 1.2 por ciento, ¿cómo resultaría encontrarnos con una especie dos por ciento superior a nosotros? ¿Nos hablarían? ¿Tendrían interés en conocernos?

Los aliens llegaron. Armaron su pícnic en la Tierra en camino a otras galaxias y se fueron. Dejaron toda su basura y ni nos pelaron. La obra de los hermanos Strugatski presenta con humor ácido una distopía antihumanista que trata de la insignificancia de la civilización humana y la imposibilidad de comunicarnos con algún ser superior.

Las Zonas –lugares de basura alienígena– están llenas de trampas mortales y sólo los “stalker”, considerados un mal social necesario, se cuelan para resacar la basura de interés humano.

Stalker, la película de Andrei Tarkovski, se desprende de este personaje y logra generar, con mucho menos humor y gracia, su propia contemplación. Los humanos que se adentran a la Zona luchan con la posibilidad de ingresar (o no) a la zona donde hay mayor concentración de basura para recibir su más profundo deseo. Pero, como en el libro, los humanos no logran comprender aquello que queda fuera del entendimiento de su limitada inteligencia… y apenas son las colillas y basuras de los aliens.

Frankenstein, Mary Shelley (1818)/Ex Machina, Alex Garland (2014)

Las distopías desarrollan sus propias tradiciones dentro del “contrato social” que la sociedad tiene consigo misma respecto a sus valores. Estos valores nunca son pura fantasía ya que la imaginación está atada a la experiencia de vida, a un territorio especifico, a una forma y estilo de vida, y dentro de esas experiencias de vida, como sociedad, resentimos el ingreso de una persona o cultura ajena en nuestros valores. ¿Cómo reaccionaríamos ante otra forma de vida?

Frankenstein, de Mary Shelley, habla acerca de un científico irresponsable –logra crear vida a partir de la electricidad– que al negar y huir de su propia creación desencadena una serie de asesinatos que lo llevan hasta el Polo Norte.

Ex Machina, de Alex Garland, va de un científico responsable –logra crear vida a partir de la programación– que al aceptar y secuestrar a su propia creación desencadena una serie de asesinatos que llegan hasta Nueva York.

En ambas obras, las “creaciones”, física y mentalmente superiores a los humanos, desarrollan su propia conciencia y sistema de valores para sobrevivir en una sociedad cuyo “contrato social” no los considera. Ambas se ubican en una distopía donde el humano es tan simple como un enchufe o un algoritmo, nada divino en realidad.

El Juego de Ender, Orson Scott Card (1985)/Ven y mira, Elem Klimov (1985)

El niño soldado es la figura más escalofriante de la ficción distópica. Y también de la realidad. Según la onu, 200 mil infantes han sido empleados en conflictos armados en lo que va de este siglo.

El Juego de Ender presenta un futuro distante donde ya dominamos los viajes intergalácticos y la ley de la gravedad. El problema es los denominados “Bichos”, extraterrestres que quieren controlar el planeta. Irónicamente, buscando un mejor futuro, la humanidad recurre a los infantes Ender (6), y sus hermanos, Peter (10) y Valentina (8). Ellos tienen

un superpoder: entender a los demás. Peter entiende sus temores y los aprovecha. Val simpatiza y apoya. Ender empatiza y anticipa.

Ven y mira, de Elem Klimov, reta a ver la horrible transformación de un niño juguetón, Flor, en un soldado con cicatrices emocionales y mentales. El enfoque de la trama es la invasión nazi de Bielorrusia y combina lo real con lo surreal: la niñez curtida en guerra: la distopía total, donde personas con pequeños cuerpos logran sobrevivir a terribles experiencias con gran espíritu. Como Ender, Peter, Valentina y Flor… y cientos de miles más en el mundo real.