El mundo según Magallanes: a medio milenio del primer viaje de circunnavegación

- Alberto Saladino García* - Sunday, 29 Dec 2019 07:57

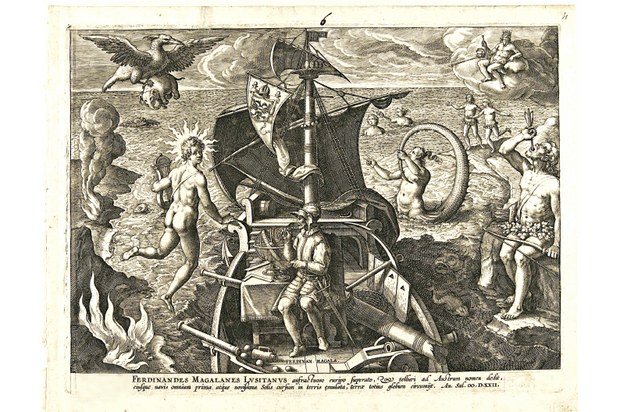

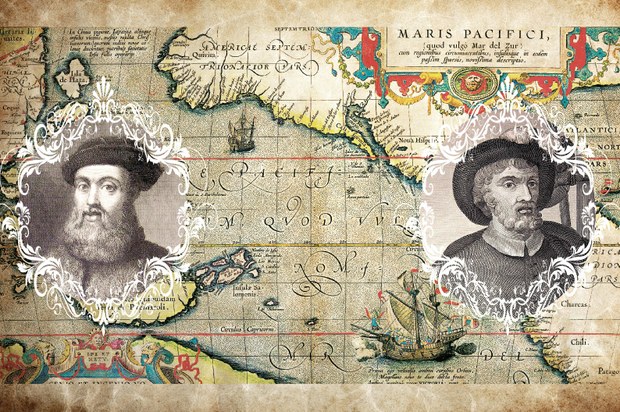

Conmemorar medio milenio del inicio de la hazaña naval de Fernando de Magallanes (1480-1521) resulta históricamente significativo por haber sido él quien emprendió el primer viaje marítimo alrededor de nuestro planeta. Magallanes se echó a la mar al frente de cinco naves, en las que distribuyó una tripulación de 265 personas –la circunnavegación la culminó Juan Sebastián Elcano (1476-1526) con sólo dieciocho de los tripulantes originales. Esa aventura tuvo una duración en los océanos de casi tres años, del 20 de septiembre de 1519 al 6 de septiembre de 1522.

Fue una arriesgada y fascinante empresa marítima, posible por concitar el apoyo del emperador Carlos V (1500-1558). A decir del historiador Jean Favier, sus embarcaciones fueron:

… la nao almirante, la Trinidad, fuerte navío de 110 toneladas… la San Antonio de 120 toneladas, y tres barcos más pequeños, la Concepción (90 toneladas), la Victoria (85 toneladas) y la Santiago (75 toneladas)… [con una de] las tripulaciones más heteróclitas que puedan verse: españoles y portugueses, pero también franceses, italianos, flamencos e ingleses. Se embarcaron incluso algunos prisioneros: ganarán su libertad asumiendo las misiones peligrosas entre los indígenas. El esclavo Henrique forma por supuesto parte del viaje.

De manera que esta proeza europea, respaldada por la principal potencia de la época, sería producto de la conjunción de distintos factores y en ella colaboraron personajes de diversas sociedades. La crónica del viaje estuvo a cargo del italiano Antonio Pigafetta (1480-1534).

Tan trascendente hecho histórico fue consecuencia de la emergencia del modo de producción capitalista, pues no se puede perder de vista que el propósito principal consistió en abrir una ruta comercial de España hacia y desde las islas asiáticas de las especias por el oeste, bajo la creencia sustentada de encontrar un paso entre el Océano Atlántico y el Mar del Sur.

En el plano económico debe considerarse como principal consecuencia del viaje de circunnavegación la creación de las condiciones materiales forjadoras de la primera mundialización, prohijada por el modo de producción capitalista; a partir de entonces se establecería como razón de toda empresa la obtención de beneficios monetarios mediante los procesos de conquista y colonización, especialmente, en el Nuevo Mundo, que dejaría de ser para los españoles un verdadero obstáculo geográfico, casi infranqueable, en su empeño por acortar su ruta hacia India.

Obviamente existieron otras causas y generaron diversos impactos que trascenderían las cuestiones económicas y alcanzarían los ámbitos culturales, políticos, religiosos, sociales, etcétera. Centraré mi exposición en inventariar su trascendencia gnoseológica e intelectual, específicamente las de carácter científico y filosófico. Para el efecto, abordaré cinco puntos: la consolidación de los valores renacentistas, la generación de la revolución mental, el cambio de concepción acerca de la naturaleza, la redenominación lingüística y, a manera de epílogo, tareas para la ciencia y la filosofía.

Consolidación de los valores renacentistas

Al fortalecer el movimiento humanista orientado a reivindicar y otorgar prioridad al ser humano, se permitiría el énfasis del culto al individualismo, lo cual llevaría a poner en entredicho la cultura escolástica a partir del siglo xvi, con la recuperación de otros filósofos griegos, lo que explica, por ejemplo, la emergencia del neoplatonismo. Un representante de esa posición será sin duda Juan Luis Vives (1492-1540) quien, cansado de la retórica escolástica, decidió profundizar su formación en los estudios del griego y latín y pluralizar el cultivo de variados campos del saber, coadyuvando a la práctica de la psicología y la pedagogía moderna. Por ende, puede afirmarse que ese cuestionamiento a la cultura escolástica debe apreciarse como el inicio del proceso de deslinde entre los tópicos de la razón y los asuntos de la fe, lo cual respaldaría la génesis de las bases de la modernidad occidental.

Asimismo, esa epopeya marítima vino a confirmar los planteamientos de los sabios griegos relativos a la esfericidad de la Tierra que había formulado Eudoxio de Cnido (390-337 ac), alumno y uno de los principales personajes en dar lustre a la Academia, fundada por Platón (429-347 ac), con la creación de la teoría astronómica de las dos esferas y paralelamente por los estudios de Aristóteles (384-322 ac) que le otorgó su fundamento físico.

Tan importante acontecimiento histórico removió la conciencia europea hacia la recuperación de los valores de las culturas grecolatinas de la Antigüedad, por lo que se sentarían las bases con las cuales, más tarde, los historiadores –en los siglos xviii y xix– identificarán a esta etapa cultural europea como Renacimiento, por haber concientizado la reivindicación de valores de la Antigüedad clásica.

Génesis de revolución mental

Este acontecimiento contribuyó a cambiar al ser humano de la cabeza a los pies. Debe destacarse al respecto que el larguísimo viaje aportó un cúmulo de experiencias con las cuales se revalora a la facultad de la razón como principal recurso del ser humano para enfrentar cualquier problema o situación de la realidad, por complicada que sea. Comprobaron que no bastaban las invocaciones divinas ni los actos de fe.

La multicitada epopeya naval constituyó un hecho con impacto revolucionario, para los campos gnoseológicos relacionados con los conocimientos científicos y filosóficos, pues vino a incrementar sus problemas, a enriquecer sus tópicos, a motivar otras metodologías, lo cual desembocó en la generación de nuevas explicaciones e interpretaciones.

En el ámbito de la ciencia propició el ambiente para que los estudios astronómicos llevados a cabo por Nicolás Copérnico (1473-1543) pudieran asimilarse, particularmente su cuestionamiento a la complejidad tolemaica creciente e inútil acerca del geocentrismo y su declarada adscripción al heliocentrismo con base en los planteamientos de Aristarco de Samos (310-230 ac). El contenido de su libro –si bien publicado hasta 1543 –, parece concebido en la segunda década del siglo xvi; en tanto el título, Revoluciones del orden celeste, da pauta para poner de manifiesto su nueva interpretación propulsora de toda una época, signada por los cambios, de gran movilidad, a la cual vino a coronar el viaje que conmemoramos. Así, el conocimiento científico se responsabilizaba de aportar certeza a la nueva concepción del mundo.

Con respecto al campo filosófico han de enfatizarse dos aspectos: el respaldo a la libertad de pensamiento como el desafío cambiante de la imagen del mundo. Sobre la primera cuestión cito un caso sui generis, el de Erasmo de Rotterdam (1466-1536), quien buscó mayor libertad intelectual acudiendo a la lectura de los escritores clásicos griegos y latinos, como reacción evidente contra el principio de autoridad, verdadero axioma y fundamento de la pedagogía escolástica. Justamente, esa concepción y praxis de la libertad que anticipó llevó a convertir este valor en insignia de la modernidad, por obra y gracia de los filósofos de la Ilustración, de los pensadores liberales y de los anarquistas.

Respecto al desafío cambiante de la imagen del mundo, la hazaña de Magallanes y Elcano consistió en aportar experiencias, datos e informaciones, que sirvieron para sustentar el rechazo a la visión tricontinental del planeta, hasta entonces integrada sólo por Europa, Asia y África, al corroborar la existencia del cuarto continente, América, un territorio larguísimo, extendido del Polo Norte al Polo Sur. Pero no sólo ayudó a la reformulación relativa de la geografía de nuestro planeta, sino a apoyar la idea copernicana de que no era el centro del universo, lo cual dio pauta para cuestionar y descartar la concepción cosmológica dominante y en su lugar pensar en la existencia no sólo de un Sol –que se redujo a estrella–, sino de varios, como lo propondrá en la segunda mitad del siglo xvi Giordano Bruno (1548-1600). De esta manera inicia el proceso de pensar la infinitud de mundos, amén de la posibilidad de existencia de vida en otras partes del universo. Se pasó de la concepción de un universo cerrado a pensar la existencia de universos infinitos.

En fin, la experiencia de la empresa de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano tuvo repercusión revolucionaria en los ámbitos científicos y filosóficos. Acerca de la primera coadyuvó a forjar las bases de la ciencia nueva y con respecto a la segunda aportó reflexiones y fundamentos de la filosofía moderna.

Cambios en la concepción de la naturaleza

Una de las mayores repercusiones de las experiencias proporcionadas por los expedicionarios del primer viaje marítimo que circuló nuestro planeta lo constituyó, también, el cambio de la concepción acerca de la naturaleza, pues pasó de ser identificada y trastocada de maravillosa creación divina, a portentosa y casi ilimitada fuente de recursos a explotar para beneficio y disfrute de los seres humanos, pues desde entonces muchos de los lugares marítimos y terrestres visitados fueron expoliados.

Con base en tales experiencias y percepciones, se empezó a conformar la concepción de la naturaleza como laboratorio para comprobar o realizar nuevos conocimientos enmarcados por el interés de facilitar la explotación de sus supuestos recursos inagotables en el imaginario renacentista. Así, los científicos y los filósofos que dieron origen a la llamada Revolución científica (1450-1700) vincularon y promovieron el conocimiento de la naturaleza como requisito y condición para su dominio, empezó el largo y voraz camino capitalista para la extracción de riquezas que hoy nos tiene al borde del mayor desastre ecológico generado por el ser humano.

La redenominación lingüística

Como consecuencia del primer viaje de circunnavegación se impuso la concepción eurocéntrica del mundo, con el uso de su lenguaje para asignar nombres a cualquier expresión de la naturaleza, ignota para ellos hasta entonces; así fueron renombrados territorios y todo espacio que les pareció útil o necesario. Este proceso de conquista lingüística había empezado con las primeras expediciones trasatlánticas. Dos ejemplos me parecen pertinentes remembrar.

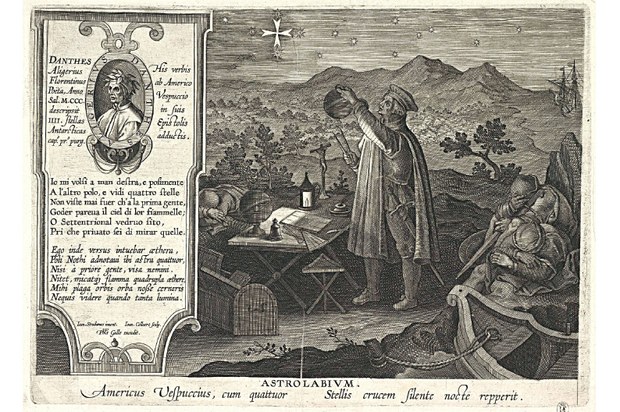

Primer ejemplo: la labor de reconocimiento de costas continentales de los territorios anticipados por Cristóbal Colón (1451-1506), por parte de Américo Vespucio (1554-1512), consciente de que delataban la existencia de un nuevo continente, lo cual lo llevó a publicar la Carta de América Vespucio de las islas recién encontradas en sus viajes, en Florencia, 1506, cuya traducción al latín, al año siguiente, añadió una introducción debida a la pluma del cosmógrafo alemán Martín Hylacomylus Waldseemüller (1470-1520), quien bautizó el nuevo continente con el nombre de América, como reconocimiento a la labor de su supuesto descubridor, de modo que a partir de entonces en Europa se asimiló el relato de identificar el Mundus novus como Continente Americano.

Segundo ejemplo: la denominación sugestiva para mostrar la expansión y el legado de la concepción eurocéntrica. Vasco Núñez de Balboa (circa 1475-1519) asumió como propio el descubrimiento del gran mar localizado al occidente del Nuevo Mundo y lo bautizó como Mar del Sur. En tanto la tripulación del viaje comandado por Fernando de Magallanes lo redenominará, a partir de las vivencias de la tripulación que comandaba en su travesía por la tranquilidad de sus aguas, como Océano Pacífico, nombre que se impondrá y se posicionará como otro de sus legados a la posteridad.

Entonces, Europa, a partir del viaje histórico iniciado en 1519, se convirtió en el continente hegemónico porque, de acuerdo con Jacques Attali, en su ensayo titulado 1492:

...después de haber alcanzado tres continentes, Europa se apropió de ellos. Ante todo, bautizó lugares y habitantes con sus palabras y prejuicios. Después, los representó en un mapa, y por último, los ocupó. Ciertamente, cada uno de distinta manera. En el Nuevo Mundo, sus monarcas repartieron tierras y minas, hombres y riquezas. En África, sus mercaderes se contentaron con llevarse el oro y los hombres, sin establecer otra cosa que factorías costeras. En ambos casos desaparecieron pueblos enteros, Estados, imperios y civilizaciones. En Asia, sus sacerdotes fueron a convertir, sustituidos luego por mercaderes, que se limitaron a comerciar; los Estados orientales supieron hacerse respetar, por lo menos de momento, intimidándoles, evidentemente, con su demografía.

Así comenzó a instalarse la “civilización” por la esclavitud, el “progreso” por el genocidio… La Historia enseña que un pueblo puede liberarse de sus tiranos, pero no de su lengua, de sus ejércitos, pero no de sus mercancías (Jacques Attali, 1492).

Si se toma como referencia a los habitantes del Nuevo Mundo, los del Continente Americano, con base en esa interpretación de Jacques Attali, puede explicarse la persistencia de las denominaciones europeas y la hegemonía capitalista, procesos históricos productos de la conquista y colonización europeas.

La mundialización del fenómeno migratorio

Naturalmente otras muchas enseñanzas pueden extraerse del primer viaje marítimo que dio la vuelta a la Tierra. Terminan estas líneas con la identificación de dos lecciones más: una referida a las tareas asignadas sobre la determinación del huso horario, para la ciencia, y otra acerca de la interpretación de la esencia viajera del hombre, para la filosofía. Ambas problemáticas entendibles por la inherente curiosidad intelectual del ser humano.

Relata Jean Favier que Juan Sebastián Elcano –a quien apellida del Caño– que en las islas de Cabo Verde, a punto de concluir el viaje, hizo un descubrimiento insólito, no advertido antes por ningún cosmógrafo –de Eratóstenes (276-194 ac) a Colón. Creía que el día de su atisbo era miércoles, sin embargo, relata el cronista Antonio Pigafetta:

Se le contestó que para los portugueses era jueves, de lo que se asombraron porque para nosotros era miércoles. Y no sabíamos cómo nos habíamos equivocado pues todos los días yo, que siempre estaba sano, había escrito sin ninguna interrupción cada día. Pero, como se nos dijo después, no había falta. Pues habíamos hecho nuestro viaje siempre por el occidente y habíamos regresado al mismo lugar de partida, como hace el sol.

El tema de ganar o perder horas o un día en viajes al Occidente o al Oriente fue incomprendido en 1522, pero quedó como tarea para los científicos explicarlo en los siglos posteriores.

Respecto a la segunda lección de los viajes de navegación intercontinental a partir de Cristóbal Colón y fortalecidos con la expedición de Fernando de Magallanes, fue que los seres humanos recuperaron e intensificaron desde el siglo xv la movilidad entre diversidad de grupos sociales; a partir de entonces la migración se convirtió en el rasgo más importante de interacción humana dentro del modo de producción capitalista. Así quedó restablecida la idea y práctica del nomadismo a nivel planetario. El fenómeno de la migración se mundializó.

Justo ese fenómeno social se ha convertido en uno de los grandes problemas actuales para el continente que lo promovió. Ante el drama que padecen los migrantes para acceder al bienestar de la civilización prohijada por el mundo occidental, las interpretaciones filosóficas deben esclarecer los fundamentos, interpretar las problemáticas y plantear alternativas para mostrar que otro mundo es posible, con justicia para todos, libertario, igualitario y de respeto a la naturaleza, sustentable l

*Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. De 1986 a 1990 dirigió la Facultad de Humanidades de la UAEM. Investigador de tiempo completo, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores