Joaquín Díez-Canedo, el editor inolvidable

- Marco Antonio Campos - Sunday, 29 Dec 2019 07:59

Cuando llegué a ver a don Joaquín Díez-Canedo una mañana de 1975 a la editorial Joaquín Mortiz, que estaba en Tabasco 106, él no sabía lo importante que habían sido para mí un buen número de los libros que había publicado. Fue una de las editoriales básicas, junto con las argentinas Losada, Sudamericana y emecé, para mi formación literaria. Los precios de los libros entonces estaban al alcance de los estudiantes. De los mexicanos me fueron fundamentales libros de ensayo, de narrativa y de poesía, entre otros, de Octavio Paz (Cuadrivio, Conjunciones y disyunciones, Blanco), de Carlos Fuentes (Cantar de ciegos, Nueva literatura hispanoamericana, Tiempo mexicano), de Elena Garro (Los recuerdos del porvenir), de Augusto Monterroso (La oveja negra y Movimiento perpetuo), de José Emilio Pacheco (Morirás lejos y No me preguntes cómo pasa el tiempo), de Rafael Bernal (El complot mongol), de Salvador Elizondo (Farabeuf), los maravillosos cinco libros con la obra de Juan José Arreola, la poesía reunida de Efraín Huerta y de Jaime Sabines y libros de los premiados en el concurso nacional de Aguascalientes. Leí provechosamente asimismo los libros políticos de Daniel Cosío Villegas. Qué tino de don Joaquín para haber publicado entonces –me digo– autores extranjeros como Günther Grass, William Styron, Samuel Beckett, Herbert Marcuse y Susan Sontag.

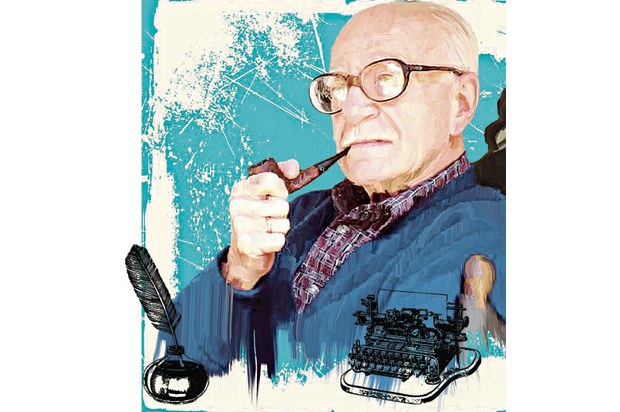

Cuando llegué a la editorial esa mañana de 1975 iba también mi amigo Luis Chumacero, a quien le pedí que me acompañara para que don Joaquín me asociara con su padre Alí. Llevaba en las manos el manuscrito de mi primer libro en prosa, La desaparición de Fabricio Montesco, que reunía cuentos, poemas en prosa y ensayos en primera persona. Desde luego nos recibió sin hacer antesala. Nunca fue su estilo. Don Joaquín, afable, siempre con la pipa, raspando frases que

yo apenas entendía, lo recibió y me dijo que lo iba a revisar, que tenía muchos manuscritos, pero que si lo llevaba un amigo de sus amigos (en concreto se refería a Alí a través de Luis), le era muy difícil negarse, sin embargo, debía esperar al menos dos años, y yo le repuse que no había problema, porque para el caso podía seguir corrigiéndolo, y sí, así fue, y cuando en 1977 me informó que lo mandaba a imprenta, le entregué el manuscrito con las correcciones finales, y el libro se publicó, y bueno, fue toda una emoción verlo a fines de año impreso en las ediciones bellísimas de la colección Nueva Narrativa Hispánica. Desde entonces empecé a tener una relación muy cordial y afectuosa con don Joaquín y con su sobrino y mano derecha Bernardo Giner de los Ríos, con quien comía a menudo, y quien nunca me dejó pagar una cuenta.

Cuando llegué a ver a don Joaquín esa mañana de 1975, nunca imaginé que en los años posteriores, cuando le llevé mis dos primeras novelas (Que la carne es hierba y Hemos perdido el reino) y mi segundo libro de cuentos (No pasará el invierno) los publicaría de inmediato. Cuatro libros de narrativa en diez años en Joaquín Mortiz para un joven como yo es para agradecerlo desde entonces y para siempre, ante todo porque don Joaquín apostaba por alguien que sólo con uno de los libros llegó a la segunda edición, es decir, con alguien con quien perdía dinero, como perdía con muchos autores mexicanos, aunque yo creí entonces, con ingenuidad e ilusión sinceras, que mis novelas por el tema –el ’68 y el terremoto de 1985– iban a venderse bien. Ambas novelas las había limado línea a línea, pero el trabajo a veces no es todo, y en estos casos desde luego no lo fue. Y sin embargo, don Joaquín y el entrañable Bernardo Giner me vieron pronto, o al menos me lo hicieron sentir, como gente de la casa.

“Laborioso y estricto, claridoso y seco, desconfiado de sentimentalismos y firme en sus afectos”, escribió José Luis Martínez alguna vez para definir el temperamento de su compadre Joaquín Díez-Canedo. Quisiera recordar una anécdota que demuestra el espíritu de sacrificio que tuvo por los autores mexicanos. En una comida, en la cual también estaba Bernardo Giner, con impertinencia, comenté que por qué publicaba a un novelista político muy exitoso que no era muy apreciado por la crítica literaria. “Claridoso y seco”, como diría José Luis Martínez, don Joaquín me repuso:

–Porque si no lo publico a él no podría publicar a gente como a usted.

Fue un golpe seco, toda una lección, pero véase bien el trasfondo de esa respuesta. La gran mayoría de los editores comerciales no dirían nunca esto, fuera el autor excelente, bueno o malo, porque piensan ante todo en la ganancia: vende o no vende. Difícilmente dirían a un autor que tal vez a la larga pudiera valer la pena: me arriesgo a publicarlo a usted porque tengo otros autores que sí venden.

No sólo conmigo, sino que la mano abierta de don Joaquín para un buen número de autores mexicanos que no eran redituables, influyó mucho para que quebrara la editorial y la acabara vendiendo a Planeta. Recuerdo que hubo una cena al promediar los años ochenta en el restaurante San Ángel Inn con motivo de la integración de Mortiz a Planeta, donde nos reunieron a los autores de Mortiz, y con ilusión e inocencia oía comentarse en los corrillos: “Qué desgracia que venda don Joaquín, pero qué bueno que lo compre Planeta porque así seremos leídos en el extranjero” (algo que, por cierto, también pensaba don Joaquín). A nadie se le ocurrió en ese momento que los únicos autores que se quedarían serían, sí, exactamente… los muy pocos que vendían, y los muy pocos que quedaron eran novelistas, a los que Planeta agregó, como otras editoriales, periodistas que trataban temas políticos que consideraban de candente actualidad. Quienes escribían cuento, ensayo literario y sobre todo poesía fueron desplazados. Para eso –recomendaban– podíamos ir con nuestros manuscritos a las editoriales universitarias o a las editoriales independientes. O como dijo con elegancia Alberto Ruy Sánchez en una conversación que sosteníamos con un directivo de Planeta en la Feria del Libro de Guadalajara hace unos diez años: “Ustedes creyeron –dijo Alberto– que la gran mayoría de los autores de Mortiz podíamos ser prescindibles.” El funcionario hizo una mueca de enfado y se fue.

Esa cena en el restaurante San Ángel Inn, como hemos dicho en muchas ocasiones, fue un punto de inflexión en las grandes editoriales. El valor del libro se volvió, primero, un asunto crematístico, y en segundo término, de calidad, y si se podían reunir ambas cosas, pues qué bueno para la editorial. Si alguno de ustedes no lo cree, entre a una librería grande o pequeña o a cualquier Sanborns, y vean los libros que se ponen a la venta sobre las mesas. Desde luego hay editoriales grandes que cuidan muy bien la calidad de su catálogo, pero son las excepciones.

En honor de la gente de Planeta debe decirse que siempre trataron con todo respeto a don Joaquín, le dieron una pequeña oficina y después aceptaron que llegaran a trabajar con él sus magníficos hijos Joaquín y Aurora, que mucho aprendieron del oficio. Quien no aguantó a los nuevos encargados fue Bernardo Giner, a quien los primeros españoles que llegaron a Planeta, por su trato áspero, lo descomponían y lo ponían colérico. Pero contra lo que se diga, la editorial Joaquín Mortiz se fue empequeñeciendo y nunca volvió a ser ni la sombra de lo que fue.

No sé si ocurrió en 1987 o 1988 cuando le llevé a don Joaquín el manuscrito de La ceniza en la frente, el libro de poemas que le había dedicado, a las oficinas de Planeta en Insurgentes, frente al Parque Hundido. La siguiente vez que lo vi, me dijo que le había gustado mucho y lo quería publicar. Le dije que sólo quería que lo viera porque el libro lo editaría Fernando Tola en Premià y

no era correcto que un libro dedicado a él saliera en Mortiz. Desde luego, cuando se publicó en 1989, el primer ejemplar de La ceniza en la frente fue para él. Estoy casi seguro de que a don Joaquín lo que verdaderamente le gustaba de mi trabajo literario era la poesía.

Seguí visitando de vez en cuando a don Joaquín. Cada vez era más afable y afectuoso conmigo. En un párrafo que escribió Vicente Leñero, como los sabía hacer tan bien Vicente, lo recuerda en su breve oficina y de paso al personal de Planeta con el que entonces convivía: “Veo y siempre tendré en la mente, en la memoria, la imagen de Joaquín Díez-Canedo detrás de su mesa repleta de papeles. En cualquier parte parece la misma, sin antesalas: la de la callecita de Guaymas 33; la del edificio de Tabasco 106, con la geometría de Vicente Rojo detrás; el cuchitril de Planeta [estaba] envuelto en burocracias y socios funcionarios que poco saben de la pasión por el proyecto de un libro.” Don Joaquín, dijo muy bien Leñero, fue de los que “tendió la mano a los solitarios y sin grupo.”

Me acuerdo de nuevo de aquella mañana de 1975 cuando fui a verlo a la editorial llevando en las manos mi primer libro en prosa. Han pasado de eso cuarenta y cuatro años y han pasado treinta y dos años del último libro que publiqué en Mortiz. Cuando hablo acerca de don Joaquín o detallo lo que hizo por mi trabajo literario, sin poner nunca un reparo, le gustara menos o más lo que escribía, me conmueve su recuerdo hasta la raíz del alma. Sin duda, fue el mejor editor de literatura mexicana en el siglo xx, el editor inolvidable, un auténtico caballero, en fin y ante todo, un gran hombre de bien. Él y Arnaldo Orfila son en México los dos editores de leyenda.