Cuatro minificciones

- Marco Antonio Campos - Sunday, 12 Jan 2020 09:21

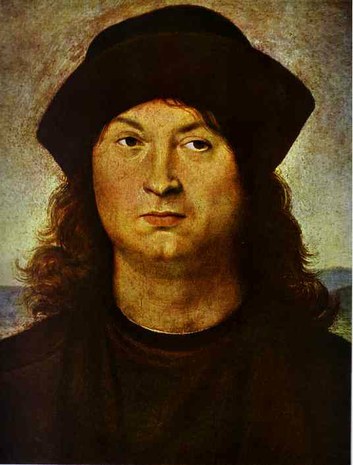

El lamento del discípulo

a Joaquín Díez-Canedo Flores

“Trabajamos pinturas y frescos en iglesias de Florencia y Roma. Calculamos el color vívido, la exacta perspectiva aérea, figuraciones en el triángulo, la delicadeza y la dulzura en los rostros de las Madonas. No obstante en pinturas y frescos no está incluido mi nombre. Así fue. Así es. Así el azar o Dios. Nada de envidias ni pendencias. Pero sé, con resignación y tristeza, que lo que varios hicimos llevará sólo un nombre: Rafaello Sanzio da Urbino.”

Tarea Cumplida

a Ana María Shua

Desde muy joven fue un enfebrecido lector del Quijote, Rojo y Negro, Guerra y paz, Los últimos días de la humanidad y El hombre sin atributos. Un día se decidió a escribir la obra perdurable de vastas dimensiones. Pasó lustros en el intento. En cierto trecho de la ruta se desvió en una curva. Se volvió un prestigioso minificcionista.

Ya en los años de la vejez se abocó a reunir sus minificciones. Sus colegas no dejaron de admirar con envidia un tomo de mil doscientas cincuenta páginas.

Cuántos Hay

A las tertulias llegaba con aires de pavorreal, e hipócrita, taimadamente, nosotros halagábamos sus versos pésimos, y por eso, sabíamos que al final de la reunión, henchida de vanidad el alma, nos invitaría en grupo a su casa y nos daría una cena munificente, porque su oficio fiel y auténtico era de cocinero y no de poeta.

De novelistas

En sus páginas críticas o en cada novela suya, arbitrariamente, según se hubieran comportado con él, elogiaba o ridiculizaba escritores, con o sin nombre propio. En casi todos Arnoldo Vilas hallaba una secreta competencia, ignorando que la única rivalidad moral y estéticamente honrosa, es la que debe tenerse con uno mismo para ser mejor cada día. Los colegas del gremio pronto se daban cuenta que daba lo mismo ser su amigo que su enemigo, porque en un momento de mal humor, podían ser calcinados en el fuego de su vileza. Mientras más viejo se hacía (ya frisaba los sesenta y cinco) más le corrompían el alma la envidia y el resentimiento. Sus únicos elogios sinceros eran contra los escritores ya muertos que admiraba o a escritores medianos de la revista donde escribía, a quienes incluso, en su país o en el extranjero, solía divulgar con denuedo para presumir que la literatura de su país podía leerse internacionalmente.

Pero a quien en los últimos años más envidió, y después odió, era a Enrique Pérez Franco, un escritor quien no cumplía los cuarenta, quien con toda justicia era el novelista vivo más reconocido dentro y fuera del país. En el fondo no le podía perdonar la juventud y el éxito. En privado y alguna vez en una nota decía que era un escritor de tercera, que sus novelas y cuentos pecaban estilísticamente de facilismo, que su temática era banal, y se metía incluso con sus abuelos, padres y esposa. Una noche, en un coctel, ambos con sus copas, luego de una plática a la que siguió una discusión ríspida y terminaron bañándose el whisky, Arnoldo amenazó a Enrique con volverlo uno de sus personajes, quien a su vez le contestó que si se atrevía, él tenía las armas suficientes para hacerlo pedazos en un libro, el cual sin duda sería mejor que cualquiera de él, y por tanto Arnoldo quedaría para siempre en la historia universal de la envidia.

Pero lo que Ricardo no calculó, pese a ser mucho más joven, es que moriría antes que Arnoldo.