Roberto Calasso: conciencia, sacrificio y muerte voluntaria

- Alejandro García Abreu - Saturday, 07 Mar 2020 22:35

------------------------------

Un proyecto monumental

“Un mito es una bifurcación en una rama de un inmenso árbol. Para comprenderlo es necesario tener cierta percepción del árbol completo, y de un alto número de las bifurcaciones que en él se esconden”, escribió Roberto Calasso (Florencia, 1941). Las bifurcaciones de ese árbol corresponden al monumental proyecto que el escritor y editor inició en 1983 con La ruina de Kasch, al que siguieron Las bodas de Cadmo y Harmonía, Ka, K., El rosa Tiepolo, La Folie Baudelaire, El ardor, IL Cacciatore Celeste, La actualidad innombrable e IL libro di tutti i libri. Diez piezas ineludibles de la literatura contemporánea.

Durante una entrevista realizada en noviembre de 2016 –tras preguntarle sobre el entramado mitológico de su obra en curso, cuando sólo existían ocho de los diez volúmenes– Calasso me dijo:

Comienza con La ruina de Kasch, en torno a la Revolución francesa; sin embargo, el centro del libro es precisamente la historia de un sacrificio, de un pueblo africano que realizaba ritos de sacrificio y de un personaje llamado Far-li-mas que rompe el equilibrio narrando historias. En un cierto sentido, las historias de Far-li-mas se volvieron Las bodas de Cadmo y Harmonía porque de hecho es difícil encontrar historias más hermosas que las de la mitología griega. [...] Una vez concluida Las bodas de Cadmo y Harmonía, casi sin darme cuenta, del bosque griego me trasladé a la jungla india, es decir, a un corpus mitológico todavía más denso, no digo más hermoso, digo más denso, más tupido porque efectivamente, en muchos aspectos, es impenetrable. Naturalmente ahí se encuentran otras cosas que no se hallan en otro lugar. El siguiente es, extrañamente, el libro sobre Kafka. Que guarda mucha relación con el libro indio porque [...] en el libro Ka se verifica la expansión máxima de imágenes, por lo tanto, sentí la necesidad de realizar un movimiento contrario, de reducir hasta los huesos este conjunto y para esto nadie como Kafka, porque Kafka ofrece la imagen de un mundo en realidad primordial, pero con el mínimo de elementos, el mínimo de palabras, Kafka nunca nombra dioses, ritos, nada de todas estas cosas, incluso los nombres se reducen a una letra como K., precisamente. Luego siguen las otras historias que son otras tantas variaciones. La Folie Baudelaire está muy ligada a La ruina de Kasch, igualmente El rosa Tiepolo, y de manera evidente El ardor es la continuación de Ka. En efecto, en buena parte fue escrito inmediatamente después. IL Cacciatore Celeste es un poco el presupuesto de todo. Aquí se habla de un pasado remoto que se entreteje con Ártemis, que era una figura del mito griego, pero también con cosas muy cercanas a nosotros, porque también se habla de Turing, de las máquinas, del mundo que nos rodea, porque de hecho todas estas cosas que nos parecen muy lejanas en realidad siempre hablan de una misma cosa, como los hombres védicos lo habían entendido muy bien: la conciencia, el puro hecho de ser conscientes. Y es algo que tiene que ver con todos mis libros. Podrán tratar de la Grecia mítica o de la India védica, pero siempre también se refieren a la actualidad, al hic et nunc.

Tras la entrevista nos despedimos afectuosamente. Meses después publicó La actualidad innombrable, el noveno volumen de la obra en curso, que confirma la referencia al hic et nunc.

La virgen suicida de Delfos

Calasso incluyó múltiples referencias al suicidio en Las bodas de Cadmo y Harmonía: “El Ática no tardó en verse afectada por una singular epidemia de suicidios: como los escolares al despertar de la primavera en la Alemania de Wedekind, también en Atenas las doncellas se ahorcaban sin razón aparente”; “todo sucedía a través de Teseo, porque había que hablar de otra cosa: de doncellas sacrificadas, amores, duelos, abandonos, suicidios, y el melodrama humano debía cubrir con sus arias y con su parloteo la sustancia muda del pacto divino”; “En Delfos seguía la carestía. Entonces les asolaban también enfermedades que dañaban fácilmente los cuerpos desnutridos. El rey fue a consultar a la Pitia. ‘Reconcíliate con Carilla, la virgen suicida’, fue la respuesta”; “Atenas es ardiente en la palabra, cruel, abigarrada. Esparta es lenta, circunspecta, asesina, quiere que todo sea útil para ella. Consigue incluso poseer un legislador, Licurgo, que se suicida porque estima que puede ser útil para Esparta.”

Se refirió al sacrificio: “De Ifigenia a las hijas de Erecteo, a las Corónides, son siempre unas vírgenes radiantes las que deben ser sacrificadas. Y ese sacrificio siempre es una oscilación entre el suicidio y la ceremonia nupcial. En el año, que significa la totalidad de la naturaleza, hay ‘días nefastos y lúgubres’ en los que se corta el cuello a las doncellas. Es el modo, el único modo conocido por los hombres, para hacerlas atravesar la frontera de lo invisible y entregarlas en manos de los vengadores divinos”.

Śiva: dolor y culpa

En Ka –extraordinario libro sobre mitología hindú, “la jungla india” del pensamiento– Calasso relata el devenir de Śiva: el dolor, la ausencia de Satī, la culpa, la sombra de Brahmahatyā –la Cólera del Brahmanicidio–, relatos de amantes torturados y de suicidios:

Śiva miró a su alrededor y vio que la luz de la luna destacaba una hilera de plumas y pinceles de mango de madreperla, junto a algo de color blanco amarillento: el cuenco de mendigo, la calavera de Brahmā. Sobre esos objetos se fijó su mirada. Se le resistían. Era eso lo que lo asediaba. Las tremendas punzadas por la ausencia de Satī. La sorda pulsación de la culpa: no sólo la de haber decapitado al Creador, no sólo la de haber escarnecido y mutilado al padre de los seres, sino además, y sobre todo, la de haber herido a un brahmán. Nada más grave puede cometerse. Quien hiere a un brahmán engulle un anzuelo tortuoso, vive con una brasa ardiéndole en la garganta. Śiva cogió en sus manos el casquete óseo. Se adhería a su palma como una ventosa. Intentó arrojarlo. No pudo. Alguien lo miraba, una sombra agazapada en la caverna. Sabía quién era aquella compañía silenciosa y aborrecida. Una niña de ojos rojos, vestida de nobles harapos negros: Brahmahatyā, la Cólera del Brahmanicidio. Era la única mujer de la que Satī hubiera podido estar celosa. […] Śiva observaba cómo el dolor y la culpa se amalgamaban lentamente, como sustancias afines. Acudían desde las extremidades de la tierra: eran todo el dolor y toda la culpa, comprendidos y encerrados en él. Recordó las historias de los amantes torturados. De los suicidios y de la dispersión. De aquellos de quienes nadie sabía su nombre. Acudían como polvillo. Volaban centellas y volvían a caer en el bracero. Las reconocía una por una. Lo saludaban, como si fueran sus fieles. Śiva les respondía con un parpadeo. Todas tenían un nombre.

“¿Qué hubiera ocurrido si los animales salvajes hubiesen sido sacrificados?”, se cuestiona posteriormente. Surge un dilema: “¿Qué hacer, entonces? Sacrificar a los animales salvajes equivalía a un suicidio. No sacrificarlos significaba vedarse el acceso al mundo de los dioses.”

Ka incluye el intento de suicidio de Vasistha: “recordaba con claridad aquel día en que había trepado hasta la cima del monte Meru para después, impaciente y confiado como quien asiste a un encuentro amoroso, lanzarse al vacío de las rocas con la intención de quedar hecho pedazos”. Calasso continúa: “Deseaba la muerte como la más esquiva, la más inaccesible de las mujeres, a la que abrazaría al precipitarse en aquella inmensa extensión de aire antes de que su cuerpo, con supremo placer, se estrellara contra el suelo. Pero las cosas sucedieron de otra manera. Cayó de espaldas, y se sintió acariciado por los pétalos de blandas flores de loto, bajo las cuales se abrían otras flores de loto, que se apoyaban sobre otras flores de loto. Era una almohada que se hundía en la tierra. Otras veces, con creciente exasperación, había vuelto a intentar el suicidio. Se había arrojado al Vipāśā, como un saco informe, atado con cuerdas. Pero emergió del agua indemne, ya libre de las ataduras.”

La India védica

Son dudosos los lugares y la época en que vivieron los seres remotos que instauraban un mundo en torno al Veda –el saber–, recuerda Roberto Calasso en El ardor, continuación de Ka. Vivieron hace más de tres mil años –aunque las oscilaciones en la datación, entre los estudiosos, son considerables– en el norte del subcontinente indio, pero sin límites precisos. No dejaron objetos ni imágenes. “Sólo dejaron palabras. Versos y fórmulas que escandían rituales. Meticulosos tratados que describen y explican esos mismos rituales. En el centro de los cuales aparecía una planta embriagadora, el soma, que todavía no ha sido identificada con exactitud. Por entonces ya se hablaba de ella como de algo pasado. En apariencia, ya no conseguían encontrarla.”

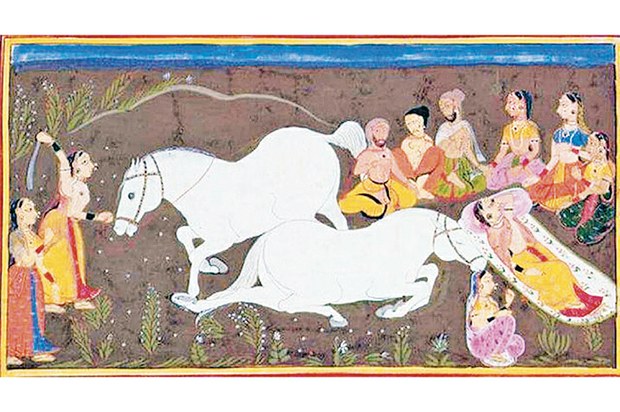

La India védica, dice Calasso, fue “la civilización en la que lo invisible prevalecía sobre lo visible”. Procura comprender: “Sólo quedan los textos: el Veda, el Saber. Compuesto de himnos, invocaciones, conjuros, en versos; de fórmulas y precisiones rituales, en prosa. Los versos están engastados en momentos de complejas acciones rituales, que van de la doble libación, agnihotra, que el jefe de la familia debía cumplir solo, todos los días, durante casi toda la vida; hasta el sacrificio más imponente –el ‘sacrificio del caballo’, aśvmedha–, que implica la participación de centenares y centenares de hombres y animales.”

Un dios suicida

En El ardor Calasso ahonda en los ritos védicos y concluye que todos convergen en un gesto: “ofrecer algo al fuego”. La libación de la leche en el fuego renueva el gesto de Prajāpati –dice Calasso–, que en el origen ofreció su propio ojo para saciar el hambre del hijo de Agni: “Prajāpati no encontró nada que pudiese sacrificar [a Agni]. Tomó su propio ojo y lo ofrendó en oblación diciendo: ‘Agni es la luz, la luz es Agni, svāhā’. El ojo es la más dolorosa pars pro toto elegida por un dios suicida: Prajāpati. Los procedimientos asumen las formas más diversas, la unidad impecable sólo se encuentra en ese acto de ofrendar al fuego.” Resulta una característica esencial del sacrificio.

Calasso escribe en El ardor: “El sacrificio es un suicidio interrumpido, incompleto (Sylvain Lévi, con su magistral concisión: ‘El único sacrificio auténtico sería el suicidio’).”

Baudelaire: “Me mato porque me creo inmortal”

“Cuando, a los veinticuatro años, Baudelaire intenta suicidarse, acompaña el gesto con una carta de despedida dirigida al notario Ancelle, en la que escribe que se mata no porque sufra ‘alguna de esas perturbaciones que los hombres llaman pena’, sino porque ‘la fatiga de dormirse y la fatiga de despertarse’ son para él ‘insoportables’. Además, se mata porque es ‘peligroso para mí mismo’”, asevera Calasso en La Folie Baudelaire.

El poeta afirma: “Me mato porque me creo inmortal, y porque espero.” El presidente de Adelphi dice: “Muchos han juzgado ese gesto como una puesta en escena algo rudimentaria. Pero, cualesquiera que sean los motivos, sea sincero o comediante, escritor es aquel que revela y se revela inevitablemente a través de la palabra escrita. En esa nota de despedida, Baudelaire mostraba la impronta de esa retícula de nervios y gloriosos non sequitur que lo acompañaría a cada instante de su vida posterior.”

La conclusión de Kafka

Brod, narra Calasso, describe la estancia de Kafka en Zürau como un “sustraerse al mundo en la pureza”. Consideraba el retiro –tal como le escribe– una empresa “exitosa y admirable”. “Difícil pensar dos adjetivos que pudieran ser más chocantes para Kafka”, dice Calasso. Kafka le respondió a Brod con una carta en la que le explicaba que la única conclusión a la que habría llegado en su vida era “no el suicidio, sino el pensamiento del suicidio”. El presidente de Adelphi piensa que si Kafka no había ido más lejos en esa dirección se debía a una reflexión posterior: “Tú que no consigues hacer nada, ¿quieres hacer precisamente esto?”

Suicidio místico

Alberto Manguel aseveró sobre K.: “Hemos estado a la espera de un lector de Kafka para el siglo XXI, el siglo de la fragmentación. Quién mejor que Roberto Calasso para esta tarea. Después de conjurar a los dioses de Oriente y Occidente para que nuestro huérfano tiempo no los olvide (en Las bodas de Cadmo y Harmonía, Ka, La literatura y los dioses), nos recuerda ahora la imprescindible existencia de Kafka, cronista de la experiencia numinosa.” Resulta acertada la introducción de Manguel al libro que Calasso le dedicó a Kafka. El autor italiano evoca a Gregor Samsa:

A lo largo de los tres meses que dura la vida de insecto de Gregor, la puerta es para él la insignia de la ‘tierra limítrofe entre soledad y comunidad’. Si Kafka la había abandonado ‘sólo en casos rarísimos’, Gregor sólo conseguirá hacerlo una sola vez. Revestido, como un Glauco que emerge del mar, no ya de algas, musgo y conchas, sino de ‘hilos, pelos y restos de comida’ sobre su espalda y a los lados, extenuado por el ayuno y el insomnio, todavía dolido por la herida que el padre le había producido al arrojarle una manzana, Gregor Samsa ‘no se avergonzó de avanzar un poco más por el suelo impecable de la sala de estar’. Su gesto es heroico –y anuncia el místico suicidio.

El escritor florentino piensa en el absurdo y en K. entregado a los verdugos: “Entonces se había dicho que la hipótesis del suicidio tenía un defecto: ‘Habría sido tan absurdo suicidarse que, aunque hubiera querido hacerlo, no habría sido capaz, precisamente por lo absurdo que era.’ De esta forma, cuando un día K. sea entregado a los verdugos, entre sus últimos pensamientos estará el de que ‘su deber hubiera sido coger el cuchillo que pasaba de mano en mano por encima de él y clavárselo él mismo.’”

Calasso recuerda que en una página de los Diarios, escrita mientras corregía las pruebas de La condena, Kafka quiso describir “‘todas las relaciones’ que se le habían ‘revelado claramente en la historia’. El resultado es algo casi intolerablemente psicológico, que no se parece, sin embargo, a nada que se haya producido bajo tal nombre, ni antes ni después de él.” Evoca una perecedera preferencia por la reflexión afligida. “¿Qué le queda entonces a Georg?”, se pregunta Calasso. “‘La mirada dirigida a su padre.’ De este modo define Kafka el ojo que ve la escena que su mano está escribiendo en La condena. Si, en el relato, la conclusión, con la condena y el suicidio, aparece como algo monstruoso e irracional, parece ahora ser el último, inevitable y casi obvio pasaje para resolver la ecuación.”

Walter Benjamin escribió sobre Proust en el Libro de los Pasajes: “Su cosmos tiene quizá su sol en la muerte”. Posiblemente la estrella de Calasso es el sol referido por Benjamin.