José Juan Tablada en el umbral de la transparencia

- José María Espinasa - Sunday, 14 Jun 2020 07:41

La literatura está hecha de misterios. Era difícil pensar, a mediados del siglo xix, que vendría un movimiento estético, el que conocemos como modernismo, que recuperaría para la lengua española la capacidad expresiva de los Siglos de Oro, pero era más difícil aún pensar que su principal figura sería de un rincón lejano de Centroamérica, y luego, que ya enraizado el movimiento, vendría hacia los años veinte un nuevo movimiento que a la vez llevaría más allá al modernismo y lo negaría. No pienso en la dialéctica del cisne y el búho –al fin y al cabo, González Martínez también es un modernista–, sino en el cambio profundo que significarían las vanguardias. Y en ese panorama, la obra de José Juan Tablada es realmente un misterio, pues si bien se le puede considerar uno de los modernistas de segunda fila, autor de algunos poemas escandalosos que llamaron la atención por su misticismo perverso y su erotismo necrófilo, en un sentido antecesor de López Velarde, y también por su frecuentación de los paraísos artificiales, de cuya adicción tuvo que tratarse clínicamente, no habría pasado de tener ese sitio menor, una curiosidad más en un movimiento lleno de ellas, de no ser por el estado de gracia en que entra su escritura a fines de los años veinte.

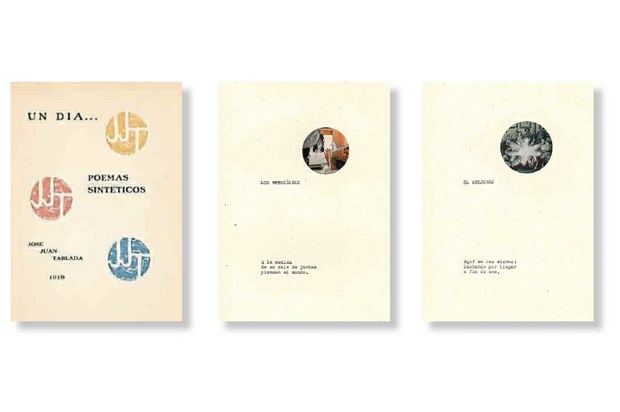

La primera manifestación es el poemario Un día… Poemas sintéticos, impreso en Caracas, con un tiraje de apenas doscientos ejemplares y que se debe juzgar –como hace Octavio Paz, quien es el primero en llamar la atención sobre la condición extraordinaria de Tablada como un poeta de la vanguardia cuando ya anda por los cincuenta años– como uno de esos eslabones del estado de gracia en que entra la poesía en esas fechas, y en México se manifiesta en los primeros libros de Carlos Pellicer, treinta años más joven, y quien (según parece) contagia de esa gracia al maestro. Tablada supo ver en el joven precoz un acento distinto, en el que el ritmo cede su protagonismo a la imagen. Dos libros más completarían ese misterio: Li po y otros poemas (1920) y El jarro de flores (1922). Con ellos, Tablada tendría un papel extraordinario no en el modernismo sino en las vanguardias y en eso que llamamos poesía moderna. El misterio reside en que construye una aventura exótica con grandes alcances líricos basado en una superchería e incluso en una impostura: su inexistente viaje a Japón. Desde la perspectiva literaria, no sólo no afecta la obra del poeta, sino que le da una dimensión distinta: Japón no fue para él una moda sino una necesidad y una creación. El orientalismo que lo caracteriza desde veinte años antes, con su condición decorativa, lo prepara para la intuición plena de la poesía.

El enorme significado de Un día…

Ahora que, gracias a la labor editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro, conocemos el libro en una edición facsimilar, podemos entender mejor lo que ese libro significó. La oscuridad melancólica de cierto modernismo –el de José Asunción Silva– tiene su contraparte en uno de los más luminosos modernistas, José Martí. “Un día” es una expresión que se usa a veces para decir de pronto o en un momento, es el reino de la iluminación. Si algo caracteriza al libro es su levedad, su condición de fulgor, de chispa, algo que después será constante de la vanguardia. Esa voluntad de chispa la aprende Tablada en su imagen idealizada o imaginada de Japón, y si bien es claro que hay en la época referentes claros

que él, un hombre enterado y atento a lo que se hacía en el mundo desde un mirador privilegiado, Nueva York, es probable que también conociera u oyera hablar de lo que hacía, por ejemplo, Pierre Reverdy o Vicente Huidobro. Su japonismo, en cierta manera, pasa por París. En todo caso, lo tiene enfrente sin que diga su nombre en los poemas de Pellicer. Porque esos primeros libros del tabasqueño ya tienen esa revelación de la imagen en sí misma (y el subtítulo indica lo consciente que era Tablada de lo que estaba haciendo: poemas sintéticos.) El antídoto contra la melopea superficial que se había apoderado del modernismo, a la muerte de Darío, necesitaba eso, capacidad de síntesis, pero no una síntesis conceptual sino una visual que fuera a la vez una síntesis de la experiencia que la intensifica al nombrarla. Ese es curiosamente el mecanismo que la poesía popular pone en juego y, en un país como Japón, en donde la relación y evolución de las poesías populares y cultas es distinto de Occidente, el nexo está más a la vista. La repetición en páginas pares del título del libro –Un día…– debe ser vista como parte de la insistencia en ese ámbito de luz. La palabra “día”, independientemente de que los hay grises y plomizos, está cargada de luz, su más intenso sentido es el de la iluminación. El poema es un día. Incluso en el libro hay la intención de hacer “poemas para colorear” en el sentido de los dibujos para colorear. La necesidad de vuelo de la lírica en español se siente en todas partes: Gómez de la Serna y Moreno Villa en España, Huidobro en Chile, Pellicer en México, y Tablada la toma del aire, la respira, pero cada una de ellas tiene una subrayada distancia con las otras. Incluso en España, García Lorca y Alberti, tan cercanos en apariencia, tienen diferentes tonos y objetivos. En Tablada la imagen está al servicio de la síntesis, y lo sintético se impone no sólo como objetivo sino como método. Los poemas de Un día… llevan en cierta manera a los de Canciones para cantar en las barcas unos pocos años después. Y de allí a Muerte sin fin.