Una salamandra: en la Casa de los Azulejos: Efrén Rebolledo y Saturnino Herrán

- Marco Antonio Campos - Sunday, 05 Jul 2020 07:20

---------

Alguien, quien podría ser el narrador, que está escribiendo la novela Salamandra, al cual podríamos llamar Efrén Rebolledo, entra en la Casa de los Azulejos. Es el 24 de noviembre de 1918. La Casa de los Azulejos, hecha con mosaico de talavera poblano, también llamada Casa del conde de Orizaba, y desde un año antes, 1917, y lo que es desde entonces y hasta hoy, el restaurante Sanborns. Desde 1881 a 1915 fue la casa del Jockey Club, y luego, brevemente por dos años, la Casa del Obrero Mundial.

Rebolledo, quien fue el primero que escribió los poemas más abiertamente sexuales de la poesía mexicana (Caro Victrix), va a mirar la primera exposición individual de un pintor muerto hacía un mes y medio, a quien conoció y trató, exposición gestionada por la mano generosa de Federico Mariscal, Carlos Laso y Alberto Garduño.

Asistir a la exposición le servirá para después, en un breve capítulo de su cincelada novela Salamandra, describir sucintamente quién era el pintor, el ambiente en la exposición y el sitio y el momento en que se conocen el poeta Eugenio León y Elena Rivas (modelo, en versión mexicana, de la mujer vamp o la femme fatale o sólo la ardorosa y helada salamandra). La relación de ambos, vanamente amorosa, con sus dolorosos avatares, es el centro de la trama. En los primeros párrafos del tercer capítulo el narrador habla de su visita a la exposición:

La casa del Conde de Orizaba abría sus pesados batientes adornados con dibujos de sutil cerrajería cediendo el paso al público capitalino, que sacudiendo su crónico marasmo, acudía a la Exposición de Rutilio Inclán.

Aunque su personalidad artística se destacaba con vigoroso relieve, no era debidamente conocido, por no haber logrado en vida exhibir sus cuadros como era su más vivo anhelo. Adoleció de una enfermedad que lo convirtió en una momia con la piel pegada a los huesos, y cuando expiró, en medio de un optimismo que no lo desamparó nunca, su muerte, aunque esperada, produjo la impresión de una tragedia. No era trágico que desapareciera joven, que así se van los amados de los dioses, sino que no hubiera realizado la obra para la que se había preparado durante toda su vida laboriosa y recoleta.

Dedicó sus contados años al arte, en un medio ingrato donde el artista no es aguijoneado por ningún estímulo, y con el oscuro presentimiento de que iba a vivir poco, pintó febrilmente, adorando a su joven compañera, de quien dejó varios retratos, y a su hijo, hermoso como un serafín renacentista.

A propósito de la exposición, se contaba que un ministro había pagado varios óleos muníficamente, y que un general había adquirido en subida suma una sola tela. Sus amigos estimaban en un caudal el producto de la venta, y habían tasado en altas cifras el último boceto, cerrando los ojos a la indiferencia y ruindad de nuestros ricos.

De un auto que se detuvo ante la fachada de lucida azulejería y marcos de labrada chiluca, descendió Elena Rivas, en compañía de Lola Zavala, una amiga con quien salía a todas partes, y de Fernando Bermúdez, penetrando en el bello patio colonial, cuyos muros estaban tapizados con los cuadros

del artista.

Llamaba la atención el gran número de pinturas. Maravillaba hasta a los mismos admiradores de Inclán que concurrían asiduamente al pequeño estudio de la calle de Mesones. Había bastantes óleos, pero sobre todo dibujos, porque eran muy caros los colores de aceite. Vista aisladamente, cada obra revelaba caracteres de fuerza; pero la impresión del conjunto era de irremediable abatimiento. Caras de niños tristes, cabezas de viejos apergaminados, cuerpos musculosos de atletas en actitud de vencidos. Aunque la línea era firme, era débil el colorido, con predominio del azul y del violeta.

El público discurría de un lado a otro, haciendo apreciaciones sobre los cuadros.

–¿Te has fijado en los precios?, preguntó Lola Zavala.

–Muy altos, contestó Elena, y sin embargo,

yo querría comprar algo; pero todo es de una tristeza que me enferma.

Vamos a tratar de contextualizar lo escrito por Rebolledo acerca de la exposición que, en general, es muy realista. Lo primero que sorprende es el cambio de nombre del artista no muy afortunado. Saturnino Herrán se convierte en Rutilio Inclán, nombre que parece el de un burócrata con el traje gris desgastado por el uso y abuso de la silla en la oficina.

Ramón López Velarde, hermano del alma de Saturnino, pese a que codirigió con Rebolledo un año antes la revista Pegaso, no mencionó en toda su obra a Rebolledo. No sé por qué. En poesía eran espíritus afines. No escribió una línea de los sonetos de Caro Victrix, ni habló de su cuento “La cabellera” o de su breve novela Salamandra. En Pegaso, uno de los ilustradores fue Saturnino Herrán e incluso la portada del primer número es un Pegaso hecho por su mano puntual. Con ese caballo alado despega la revista. En su deliciosa crónica “La Avenida Madero”, Ramón López Velarde escribió refiriéndose a la portada: “Pegaso vuela sobre la Avenida. Sobre el hormiguero, sobre el espejismo de lujo, sobre los trenes del placer, sobre el azoro forastero, mécese Pegaso. Mas, si no lo ayudáis un poco, azotará, alicaído, como cualquier caballejo de sitio.” Y Pegaso cayó alicaído, como caballejo de sitio, luego de veinte números, pese a reunir a muchas de las mejores plumas de tres promociones: la Revista Moderna, El Ateneo de la Juventud y la nueva camada representada por López Velarde.

Herrán hizo para la revista varias portadas e ilustraciones. Codirigieron los diez primeros números de Pegaso Enrique González Martínez, Efrén Rebolledo y el joven Ramón López Velarde. Los otros los dirigió Jesús b. González. La revista semanal duró del 8 de marzo al 27 de julio de 1917. De cuánto González Martínez apreciaba a Herrán como artista baste citar que ilustró cuarto portadas de sus libros de poemas.

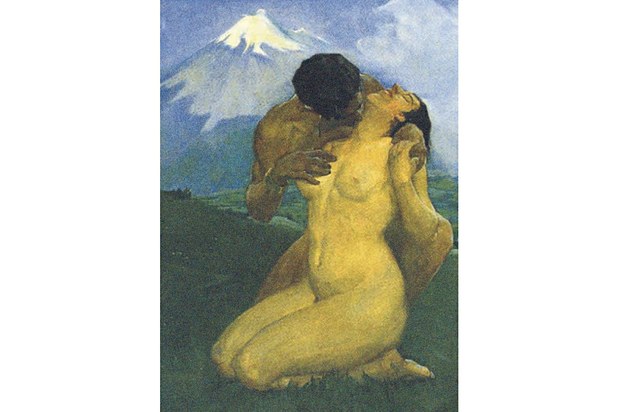

Con seguridad Rebolledo trató a Herrán en las oficinas de la revista, situada en la calle de Cinco de Mayo 32, edificio de la Bancaria, departamento 406, y habrá visitado varias veces su casa, que era también estudio, en calle Mesones 82. Unas cinco o seis cuadras desde la oficina a la casa. El estudio de Saturnino, decorado con muy buen gusto, según vemos en un par de fotografías de esos años, era lugar de reunión de los amigos. El estudio lo presidía en uno de los muros su bella y sensual pintura la Leyenda de los volcanes. Por Rebolledo, que lo dice líneas adelante, sabemos que el estudio era pequeño.

“La impresión de una tragedia”

“Falto de vanidad y sobrado de orgullo”, definió López Velarde en 1919 al pintor aguascalentense (“Oración fúnebre”). Herrán vendió muy poco en vida. Sabía del valor de su arte y nunca quiso malbaratarlo ni venderlo a gente que no lo apreciaría. Hay una foto colectiva de 1917, donde ambos, Efrén Rebolledo y Saturnino Herrán aparecen en el festejo del primer aniversario de la editorial Cultura. Herrán está de perfil. Si no los señalan bien en el pie de foto, corren el riesgo de perderse entre los veintitrés fotografiados.

Tiene razón Rebolledo cuando en la página de Salamandra señala que el pintor llevó, no la vida del solitario, sino una “laboriosa y recoleta”. En su breve vida Herrán fue hombre de muchos conocidos de fama: poetas, escritores, pintores, académicos y críticos de arte.

Se desprende de los párrafos que Rebolledo tenía una viva estimación por el artista y la persona. Para la comunidad artística fue un duro golpe la muerte de Herrán, quien moriría a los treinta y un años el 8 de octubre de 1918, lo cual produciría “la impresión de una tragedia”. Ha de ver visto a Saturnino en los últimos meses porque habla de una enfermedad “que lo convirtió en una momia con la piel pegada a los huesos”, o si no, al menos, habría enflaquecido en demasía. No es que Herrán no hubiera realizado su obra, como dice Rebolledo; hizo una excepcional, pero murió en el resplandor de sus dones, cuando le quedaban muchas cosas grandes aún por dibujar o pintar.

Desde luego, en una sociedad capitalista, el artista, salvo grandes excepciones, le toca padecer en “un medio ingrato”. Seguramente, de lo que Herrán y su esposa e hijo se mantuvieron en sus años de vida capitalina fue del producto de sus clases como maestro en la Academia de San Carlos. No ha de haber recibido mayor dinero por sus ilustraciones en periódicos y revistas. El narrador menciona afectuosamente a la recién viuda (Rosario Arellano), “la joven compañera”, y al hijo (José Francisco), quien tendría entonces tres años. Habla de pinturas que hizo sobre la esposa, de las cuales son espléndidas, en especial dos, con su intensa luz y la combinación delicada y exacta del blanco, del turquesa y del rojo: Tehuana y La dama del mantón. Son de una excepcional elegancia mexicana.

En efecto, desde el principio, respecto a los precios, amigos y esposa estuvieron de acuerdo en que fueran muy altos, pero s. h. todavía no era muy conocido y, al no estar en el mercado, se acentuaría “la indiferencia y la ruindad de nuestros ricos”, para quienes muy por lo regular un cuadro cuesta por la fama del autor y no lo que vale estéticamente. El único cuadro que se había vendido antes o durante la exposición, La leyenda de los volcanes, lo compró el gobierno de Coahuila, el cual ahora se encuentra en el Ateneo Fuente de Saltillo, muy mal expuesto, y que necesitaría una esmerada restauración. Respecto a lo dicho por el narrador de que un ministro había comprado a elevados precios cuadros de Herrán, es algo más de oídas que una realidad. Ese único ministro debía ser Manuel Aguirre Berlanga, ministro del Interior con Venustiano Carranza, de quien López Velarde era amigo y asesor, y López Velarde ha de haber influido para recomendárselo con el fin de que la viuda de Herrán se allegase algún dinero. Por una serie de cartas cruzadas entre Ixca Farías, director en Guadalajara del recién inaugurado Museo Estatal (ahora Museo Regional), López Velarde, José Guadalupe Zuno y Aguirre Berlanga, entre el 26 de diciembre de 1918 y el 24 de febrero de 1919, sabemos que no se compró ningún cuadro con dinero del ministerio para darlo al museo por escasez de fondos. En cuanto a lo del general que compró el cuadro debió ser sólo un buen deseo.

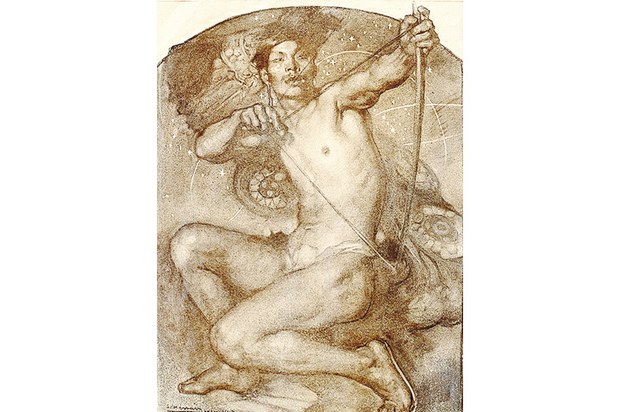

Si llamaba la atención del narrador (llamémoslo Rebolledo) “el gran número de pinturas” es porque debería estar exhibiéndose muy buena parte del acervo de Herrán. También debió haber habido un buen número de sus soberbios dibujos. Su discípulo en la Academia de San Carlos, Antonio Ruiz, el Corsito, escribió en 1949 acerca de cómo Herrán dibujaba: “Era impresionante ver cómo, con un material tan deleznable como el polvo de carbón, pudiera corporizar fotográficamente y llevar en forma gradual los términos del claro-oscuro con la extraordinaria finura de su tacto.”

En su paseo por la exposición, el autor (llamémoslo Rebolledo) razona que si se veía cada obra aisladamente “revelaba caracteres de fuerza, pero la impresión del conjunto era de irremediable abatimiento”, algo que dice también líneas más adelante la salamandra Elena Rivas. Sólo parcialmente, decimos. En efecto, hay “caras de niños tristes, cabezas de viejos apergaminados, cuerpos musculosos de atletas en actitud de vencidos” y aun de gente pobrísima, como, por ejemplo, los indígenas que van a bordo de la canoa en La ofrenda, o los albañiles de Labor, o el dramático Ciegos, o El pordiosero; eso no los hace menos magistrales. Rebolledo observa que la “línea era firme” y “débil el colorido, con predominio del azul y el violeta”. Sin embargo, o no estaban expuestos en la Casa de los Azulejos o Rebolledo no se detuvo a ver otros que son un viento de vivo color y de viva sensualidad, como Las criollas, especialmente La criolla de la mantilla, donde pintó a la bailarina Tórtola Valencia; o intensamente visuales, que parecen en movimiento, como El jarabe, La bailadora de jarabe y De feria, donde destellan, en un juego prodigioso, la luz y los colores matizados del blanco y el rojo y que contrastan con los colores opacos; o como los antedichos óleos donde pintó a su esposa Rosario.

Últimas imágenes: la helada y ardiente Elena…

Con todo o contra todo, las de Rebolledo, aun si narradas de manera indirecta en páginas de ficción, son de las primeras apreciaciones de la persona y la obra de Saturnino Herrán. Están escritas con conocimiento de la obra y con limpia nobleza. En 1920 Manuel Toussaint redactaría el primer libro acerca de la obra de Saturnino. Después, salvo algún artículo aquí y allá, alguna opinión aquí y allá, hubo un silencio de décadas. Con todo o contra todo, desde los años noventa destacan excelentes ensayos y estudios, entre otros, de Carlos Fuentes, Fausto Ramírez, Víctor Muñoz y Luis Carlos Emerich. Su nieto, Saturnino Herrán Gudiño, ha sido fervorosamente su gran divulgador.

Hubo justicia: ahora a Herrán se le aprecia como uno de los antecedentes del Muralismo, como impulsor de lo mexicano en el arte, como un devoto de Ciudad de México –de la que usó templos y edificios coloniales como fondo de sus retratos–, y ante todo, como un pintor de singular perfección.

Al final del capítulo de la breve novela, la salamandra Elena, todavía en la Casa de los Azulejos, olvidada ya de la exposición, se hace presentar al poeta Eugenio León, a quien tal vez desde ese momento empieza a pensar cómo va a llevarlo al aniquilamiento irremisible. De haber vivido al menos un año más, me figuro que Herrán, quien gustaba de la literatura, habría leído la Salamandra, de Efrén Rebolledo con curiosidad atractiva y le habría atraído el personaje de la helada y ardiente Elena Rivas, y aun acaso la podría haber imaginado como un modelo magnífico para una pintura de intensa sensualidad.