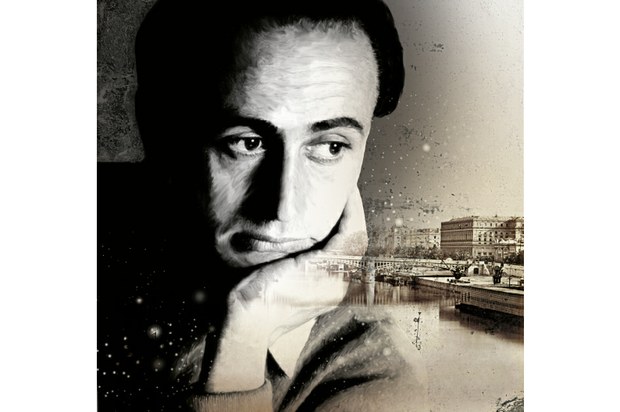

Paul Celan: poeta y personaje de ficción

- José Aníbal Campos - Sunday, 19 Jul 2020 07:35

-----------

Que un escritor famoso se convierta en personaje de novela no es nada raro. Pero que pase a formar parte de una obra de ficción cuando todavía es un desconocido para el gran público y un puñado de sus poemas sólo circula entre un reducido grupo de amigos y pequeños editores, es indicio de la fascinación que, independientemente de su obra, emana de su personalidad.

Es éste el caso de Paul Celan, considerado por algunos el más influyente poeta de habla alemana del siglo XX. De esa personalidad cautivadora, sobre todo en sus primeros años como poeta en Rumania, nos ofreció un temprano testimonio el crítico literario rumano Ovid S. Crohmălniceanu, que cuenta que Celan hizo su aparición en la escena literaria de Bucarest como un beau ténébreux, la variante francesa de nuestro Bel-Tenebros. Una figura a la vez luminosa y oscura, que incita a la pasión y, por momentos, se sume en terroríficos abismos, que seduce y al mismo tiempo espanta.

Con Celan se da un caso singular: su obra y su figura han sido tanto tiempo acaparadas por los estudios filológicos o filosóficos, que su humanidad ha quedado en cierto modo cautiva entre los folios de sesudas interpretaciones varias. Su realidad palpable ha quedado casi ficcionalizada por las teorías en torno a su obra. No es hasta fecha relativamente reciente que empiezan a abrirse archivos y a publicarse compilaciones de material biográfico (cartas, testimonios, diarios de terceras personas) que sin duda arrojan (y arrojarán todavía) una imagen más completa y fidedigna del poeta y de su obra.

Su vida, en sí misma, tiene mucho de novelesco. Por manido que parezca, podría casi decirse que hay en ella vivencias y hechos concretos que lo emparientan con el más importante personaje de ficción de nuestra cultura: Don Quijote. Sólo que, en el caso de Celan, ese parentesco es tan inquietante y terrible como lo es la historia del siglo en que vivió, el XX. También él, desde su juventud más temprana, está embebido de ideales de justicia. También él se ve llamado a salir al mundo, tras una catástrofe vital, a poner cierto orden (poético, en su caso). También él fracasa. Pero, aparte de estar comparando aquí –nota bene– a un personaje de ficción con otro real, en una relación Celan-Quijote no puede pasarse por alto una inversión que pone los pelos de punta: mientras uno, el personaje de ficción, ha perdido la razón desde el principio, y al final, en un guiño al lector, parece recuperarla, el otro, el real, sobrevive cuerdo a la catástrofe humana más aterradora del siglo XX y va perdiendo el juicio en la confrontación con un mundo real despiadado y mezquino, del cual se despide en el más desolador anonimato.

Pero hay, en efecto, un Paul Celan personaje novelístico que se nos presenta desde muy temprano, mucho antes de sus éxitos como poeta. En octubre de 1948, en un encuentro internacional de escritores celebrado en la abadía de Royaumont, la escritora alemana Marie Luise Kaschnitz conoce al joven recién llegado a París de Rumania (tras una estancia de casi siete meses en Viena). De ese encuentro nos quedará una evocación en un relato titulado “La partida” (1950), en el que habla de un forastero, un “apátrida de mirada serena y melancólica” que le ruega que no se marche todavía: “¡Espere a que le haya leído en voz alta mi Fuga de muerte!”, le dice.

Ese ruego en la ficción fue oído en la vida real: Marie Luise Kaschnitz no sólo fue la encargada de leer la Laudatio diez años después, cuando a Celan le otorgaron el Premio Büchner (el Cervantes de las letras alemanas), sino que mantuvo la relación con el poeta (no exenta de conflictos) hasta el final de la vida de éste, cuando ya muchos lo evitaban.

Un año después, en 1951, aparece en Viena la novela Sinfonía inconclusa, del escritor judío austríaco Hans Weigel. Cuando Paul Celan llega a Viena a mediados de diciembre de 1947, empieza a relacionarse muy pronto con la entonces joven escena literaria y artística de la ciudad en la postguerra. Weigel es una de las figuras prominentes en esos círculos de intelectuales. En marzo de 1948, en una reunión en casa del pintor surrealista Edgar Jené, Celan coincide con Weigel y con su amante en ese momento: una joven estudiante oriunda de Carintia que responde al nombre de Ingeborg Bachmann.

A partir de ese momento, en una rápida transición semejante a un corte de edición en una película, Celan y Bachmann inician una relación vertiginosa de importantes implicaciones para la obra de ambos, la cual se mantendrá, con sus altibajos, hasta sus respectivas muertes, ocurridas casi de forma simultánea, con una diferencia de apenas tres años: el primero en 1970, en París; la segunda en Roma, en 1973. De cincuenta y seis poemas recogidos en el primer libro de Celan publicado en Alemania, Amapola y memoria (título tomado del poema “Corona”, el cual contiene ya todos los aspectos que marcarán la conflictiva relación entre ambos), veinticuatro llevan el epígrafe “f. D.” o “u. f. d.” (für Dich o Und für Dich: “Para ti”) y están dedicados a Bachmann. Pero sería ella la que levantaría el mayor monumento literario a Paul Celan a lo largo de toda su obra. Apenas existe una línea suya en la que no pueda descubrirse la huella del paso por su vida del poeta rumano. Al punto de que, al enterarse de su muerte, integra en su ya acabada novela Malina un pasaje de pesadilla en el que escribe: “Mi vida llega a su fin, porque él se ha ahogado en el río mientras lo transportaban, y él era mi vida. Lo amé más que a mi vida.” Ese “mientras lo transportaban” (auf dem Transport) resume en la ficción de forma magistral, con tres palabras, la pesadilla vital del sobreviviente del Holocausto. Es war Mord (“Fue asesinato”), concluye, de manera gráficamente lapidaria y verdadera, la novela Malina.

Weigel, en cambio, adopta en su novela autobiográfica la perspectiva del amante despechado. Lo hace veladamente, pero entre las muchas opciones que tenía para recrear la irrupción de Paul Celan en la escena literaria vienesa, opta por la difamación. Se cubre las espaldas acuclillándose detrás de una narradora en primera persona que el lector informado identifica de inmediato con Ingeborg Bachmann. Valdría la pena –si no se ha hecho ya– recoger en una antología las estrategias literarias con las que amantes despechados de todos los sexos, épocas, lenguas y lugares han reflejado el duelo o la rabia cuando sus parejas los han engañado o abandonado por una nueva relación. Lo cierto es que Weigel opta por el camino menos honroso. Abundan en Sinfonía inconclusa las descripciones negativas de ese “otro hombre” que identificamos con Celan. “Desconsiderado”, se dice en alguna parte. En otro pasaje, ataca también su obra: “Un tipo un poco loco, una oveja negra, un hombre que causa rechazo por su comportamiento poco convencional, extremista en su manera de impugnar todo lo existente y reconocido, fautor de una poesía y una prosa muy personal y caprichosa que escribe con descuido, que lee en voz alta en uno u otro sitio y va repartiendo por ahí en folios sueltos.”

Existe, sin embargo, otra novela en la que dos amigos austríacos de Paul Celan (tan cercanos como diferentes en su obra y su actitud vital) dejan un entrañable recuerdo de los meses que el rumano pasó en esa capital, entre el 17 diciembre de 1947 y el 26 o 27 de junio de 1948. En Zona internacional (1953), Milo Dor y Reinhardt Federmann, tal vez en respuesta velada a la imagen distorsionadora ofrecida por Weigel, crean el personaje de Petre Margul (fusión de los nombres de dos amigos rumanos del poeta, Petre Solomon y Alfred Margul-Sperber) y lo sitúan en medio de una trama que recrea la atmósfera reinante en la capital austríaca cuando todavía está bajo el control de las cuatro fuerzas de ocupación. Un ambiente dominado por la destrucción, el hambre y el estraperlo, el espionaje, el rapto de personas de interés político para los soviéticos y sobre todo, los inicios de la Guerra Fría. La atmósfera de Zona internacional es muy parecida a la de un clásico del cine negro: El tercer hombre, con guión de Graham Greene y dos actuaciones memorables de Joseph Cotten y Orson Welles.

Con el paso de los años, otros textos en prosa retomarían la obra o la figura de Celan y la integrarían, de un modo u otro, a sus tramas. Autores como Rolf Schroers, Heinz Piontek o Hermann Lenz se apropiaron de su figura o sus textos (o de ambas cosas) y los incorporaron a sus propias obras. Hacia 1948, cuando todavía Celan está en Viena, camina ya por las calles de la ciudad destruida, de la mano de su tiránica madre, una niña de apenas dos años que, con el tiempo, llegaría a conseguir el Premio Nobel de Literatura. Sí, también Elfriede Jelinek le cede un papel a Paul Celan en una de sus piezas teatrales, En los Alpes, donde el personaje que encarna al rumano declama fragmentos de Conversación en la montaña.

Entretanto, Celan ha saltado incluso a las páginas de una novela gráfica que recrea literariamente su vida: en Fuga de la muerte, el artista español Fidel Martínez Nadal ha hecho un trabajo pionero en nuestro entorno cultural al devolvernos, en unas ilustraciones que mucho deben a los grabados del expresionismo alemán, toda la humanidad de este poeta inagotable.

Viena (con todos los cafés cerrados), abril-mayo de 2020.