Benito Juárez y los caminos del héroe

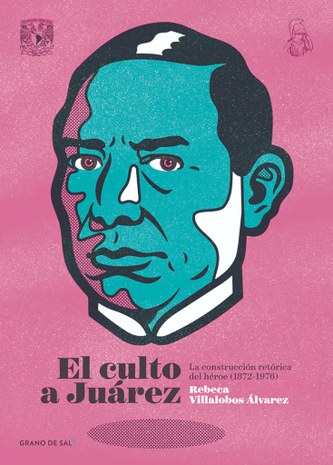

Benito Juárez es uno de los personajes que ha dejado una huella indeleble en la sociedad mexicana. Ancla simbólica del actual sexenio, ha tenido, sin embargo, una larga historia como referente nacional. A pesar de su popularidad y su aparente cercanía, la herencia juarista es impenetrable y, acaso, críptica. El espíritu del político nacido en Guelatao, Oaxaca, es ampliamente difundido, pero su legado es poco debatido. Como tantos héroes de la historia mexicana, Juárez se ha convertido en un elemento inmóvil que no puede huir de su propio mito. El libro El culto a Juárez. La construcción retórica del héroe (1872-1976), de la investigadora Rebeca Villalobos Álvarez, publicado por la editorial Grano de Sal y la UNAM, es una gran oportunidad para sacar al personaje del mausoleo y desempolvar una de sus facetas más interesantes: la construcción retórica que permeó la vida nacional a partir de su muerte, ocurrida el 18 de julio de 1872.

A contracorriente del análisis biográfico, El culto a Juárez apenas esboza el trayecto político del oaxaqueño y concentra sus reflexiones en la herencia simbólica juarista que sigue vigente en nuestro siglo. Uno de los primeros descubrimientos del libro es, precisamente, que el culto a Juárez ha sido integrado a diferentes discursos, algunos muy diferentes entre sí. Época tras época, el rito ha servido como un espejo de las sociedades y gobiernos que lo han llevado como estandarte. Juárez es un elemento maleable que se adapta a casi cualquier agenda.

Sería demasiado extenso enumerar cada una de las representaciones simbólicas que analiza Rebeca Villalobos. Una de las más importantes, por supuesto, es la que promovió Porfirio Díaz, antiguo liberal transformado en conservador. De esa época nos queda, como monumento fundamental, el Hemiciclo a Juárez, una pieza que es una ventana al siglo XIX y que refleja, en cada uno de sus elementos, a un personaje hierático, defensor de la ley y del orden. Después, la Revolución Mexicana adopta al personaje, pero no exalta los valores republicanos del pasado. Muy a tono con las ideas del grupo que se hizo con el poder, el Juárez de la nueva institucionalidad es un reivindicador del pasado indígena. En los murales, pero también en la literatura e, incluso, en el cine, la génesis prehispánica cobra cada vez más importancia aunque, como afirma la autora, apenas se problematiza y se mira, en el peor de los casos, con una condescendencia que raya en un racismo que aún no logramos erradicar. Décadas más tarde, en los años setenta, el personaje, casi desligado de su origen, es usado por el partido en el gobierno, el PRI, para un discurso vacío, falsamente moralizador, muy a tono con la demagogia del entonces presidente Luis Echeverría.

Hay una idea que vertebra el libro de Villalobos: Juárez como engranaje central de un pacto unificador en un país dividido no sólo por las luchas ideológicas, sino por geografías y desarrollos culturales diferentes. Por esta razón, quizás, la narrativa que acompaña a cualquier figura histórica se diluye en el tiempo hasta llegar a una abstracción, una idea que apenas conserva las raíces que le dieron origen. El culto a Juárez no olvida que la historia es, ante todo, una de las formas más señeras de la narrativa. Más allá del trabajo académico, más allá de las referencias teóricas y la investigación, la historia tiene como principal objetivo atar cabos, esbozar teorías y crear relaciones para rescatar la memoria. Sin engolosinarse, la escritura de Villalobos propone profundidad y, también, transparencia. Rescatar de la abstracción a Juárez y entender cómo el poder ha cohabitado con él, es fundamental en una época, la nuestra, en la que el discurso en los medios y en el pobre debate público en las redes sociales, convierte a cualquier referente nacional en pretexto para maniqueísmos y descalificaciones.