Dos crímenes, de Jorge Ibargüengoitia: confluencias y coincidencias de una suave patria

- Israel Ramírez Montiel - Sunday, 27 Sep 2020 07:29

----------

I

En la producción literaria y periodística de Jorge Ibargüengoitia, la historia nacional y sus símbolos poseen evidente relevancia. Una mirada fugaz a su obra bastaría para distinguir un ciclo de novelas históricas –Los pasos de López, Los relámpagos de agosto y la obra de teatro El atentado– donde escudriña y parodia los vericuetos de la historia patria (Independencia y Revolución, respectivamente).

En el mismo sentido se lee Instrucciones para vivir en México, serie de artículos que publicó para el periódico Excélsior (1969-1976). En ellos, mediante la crónica y el artículo de costumbres, Ibargüengoitia examina las contradicciones de la política; la historia patria; la idiosincrasia y simbología nacionales, de manera que el tópico es más que un gusto casual en su obra y representa una de las claves para su lectura. Él mismo escribió que la mitad de su producción podría definirse como de tendencia “pública”; la parte restante, “íntima” o privada.

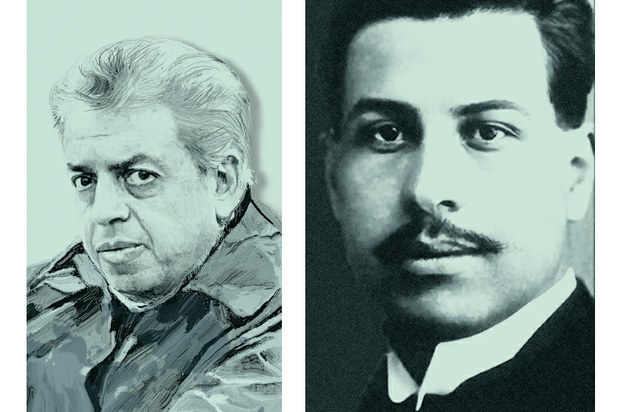

Si se sigue la veta de nacionalismo crítico dentro de la tradición literaria mexicana, nos topamos de frente con la figura señera de Ramón López Velarde, de quien Ibargüengoitia abreva varias ideas –según estimo– literarias e ideológicas, sobre el particular. Ambos representan puntos literarios luminosos dentro de una longeva polémica sobre qué es lo propiamente mexicano y, aunque alejados en el tiempo, girarían en una misma órbita, pues encuentro en los dos una especie de acervo común en sendas ideas sobre lo nacional y su esencia.

II

Las nociones de Ramón López Velarde sobre lo “nacional” se sintetizan en un artículo titulado: “Novedad de la Patria”, escrito en 1921. Más que una crítica, un diagnóstico histórico y una invitación a favor de una patria menos solemne, desprovista de ropajes fastuosos, próceres y celebraciones monumentales, pero rebosante de símbolos al alcance de la mano. Una más consuetudinaria e íntima. Cito: “La miramos hecha para la vida de cada uno. Individual, sensual, resignada, llena de gestos, inmune a la afrenta, así la cubran de sal. Casi la confundimos con la tierra.” Esta visión, que terminará convirtiendo la Provincia en la tierra nacional por excelencia, aparece tanto en su primer libro, La sangre devota, como en su última composición: La suave Patria, de aquel mismo 1921, año también de su temprana muerte.

En Ibargüengoitia, por su parte, dichas ideas recorren los textos periodísticos y algunas novelas. En el ya citado libro de artículos, el guanajuatense critica la escritura maniquea de la historia y lo ramplón de nuestras celebraciones independentistas. La primera y segunda secciones de la compilación tienen rótulos muy significativos: “Lecciones de Historia Patria” y “Teoría y práctica de la mexicanidad”. En ellas, entre otras cosas, muestra clara aversión por la cultura oficial, como los museos o las imágenes que falsean y mitifican a los próceres.

En las novelas –como ya se dijo– afloran ideas análogas, pero tratadas con formas distintas a la diatriba. Así, en Dos crímenes –cuya circulación cumple más de cuatro décadas de sana vida– intenta un fresco de lo propiamente mexicano, a través del paisaje y costumbres de provincia, como lo hiciera López Velarde –mediante el verso– en La sangre devota.

Para ambos escritores –provincianos– la Patria está diseminada en usos y costumbres; ciertas facetas del patrimonio cultural y los valores que representa la Provincia, depositaria de sus dones. Ahora bien, arribo a la inquisición medular: cómo Ibargüengoitia compendia dichas ideas en su novela Dos crímenes y cómo ésta dialoga, intertextualmente, con la obra de López Velarde.

III

Publicada en 1979, Dos crímenes se inscribe en la tradición de la narrativa policíaca y, aunque la trama transcurre casi enteramente en la provincia mexicana, puede considerarse dentro de la novela negra, por su tono satírico y la subversión constante, en su entramado, de las estructuras tradicionales del género: espacio, personajes, móvil del crimen y solución.

El argumento es el siguiente: Marcos González –treinta y dos años– el protagonista, resulta implicado en un acto terrorista en Ciudad de México y huye a provincia, a casa de un tío político: Ramón Tarragona, hacendado e influyente de su localidad, Muérdago, y cuyo poder se extiende a la capital, Cuévano, y a todo el Estado: El Plan de Abajo. Cabe notar la toponimia creada por el propio Ibargüengoitia, que tenía afición por los neologismos. Difícil no acordarse del “Fuensanta”, inventado por López Velarde como amuleto poético.

Marcos resulta inculpado debido a ciertas peculiaridades: acostumbra barba y lecturas de línea marxista; entre sus amistades se cuentan folcloristas y simpatizantes de la revolución comunista y la trova latinoamericana. A la sazón –son los tiempos de la Guerra fría– estos rasgos eran suficientes para ser denominado disolvente social. Así que no tiene más opción que permanecer una temporada en Muérdago, su tierra natal.

El personaje imagina que sólo se trata de un paréntesis, al cierre del cual podrá continuar su vida. Sin embargo, lo peor está por venir, pues la trama de la novela transcurre en este impasse provinciano: se enreda amorosamente con dos primas; se involucra en un asunto escabroso de herencias y resulta sospechoso cuando un asesinato es perpetrado.

La novela está dividida en catorce capítulos. Los primeros nueve son narrados por el protagonista; los últimos cinco, por el boticario de Muérdago: don Pepe, hombre de mediano saber, empero, única figura de ciencias del pueblo. También será el encargado de resolver el asesinato y usar la corrupción a favor del orden. Cabe decir que ambas narraciones se complementan, desde perspectivas y tiempos distintos, magistralmente.

IV

Desde que ingresamos al mundo provinciano vía Muérdago y de la mano de Marcos González, Jorge Ibargüengoitia muestra sus cartas. La patria no es inconmensurable y solemne, sino palpable y ordinaria. Así lo propone López Velarde en aquel famoso artículo: “…nuestro concepto de la Patria es hoy hacia dentro […] no histórica ni política, sino íntima.” Bajo estas coordenadas simbólicas, Ibargüengoitia describe el escenario de su novela y traza una provincia sensorial, a partir de ritualizar lo habitual.

El paisaje del interior queda capturado en un fragmento deslumbrante, que enumera los emblemas de lo cotidiano: horizonte serrano; aldabones de viejas haciendas; parroquia y hasta flora y fauna de los valles. Vale mucho la pena reproducir el párrafo, de prosa casi poética:

No muy lejos se oía un pleito de gorriones. El cielo azul cobalto colgaba sobre Muérdago. A nuestra izquierda podían verse las torres color de rosa de la parroquia, las casas de dos pisos y los laureles de la Plaza de Armas. En el resto del campo visual se extendía la ciudad plana, de azoteas, amenizada en trechos por una torre, una cúpula o un fresno aislado. A lo lejos estaban los campos sembrados y al fondo la sierra.

Es esta, sin duda, la visión de tierra adentro que fascinó a López Velarde. Se percibe una provincia no capitalina, sino municipal; no monumental, sino viviente. Nótese que la filiación con el jerezano no sólo es ideológica; también es imaginativa y léxica, como sucede en la metáfora colorida –“cielo azul cobalto”– que usa un adjetivo de carácter mineral, como el tan citado “ojos de sulfato de cobre” del autor de Zozobra. La descripción anterior pertenece al protagonista, que ve con nostalgia las calles que lo vieron crecer. Esta visión-obsesión del regreso al terruño recuerda la obra del zacatecano: “Plaza de Armas, plaza de musicales nidos/ Frente a frente del rudo y enano soportal;/ plaza en que se confunden un obstinado aroma/ lírico y una cierta prosa municipal;/ plaza frente a la cárcel lóbrega y frente al lúcido/ hogar en que nacieron y murieron los míos;/ he aquí que te interroga un discípulo, fiel/ a tus fuentes cantantes y tus prados umbríos.” (“En la plaza de armas”)

Figuran, más adelante en la novela, el “cenzontle impávido”; el singular olor del “heliotropo” y una geografía típica de provincias: minas abandonadas, balnearios de aguas térmicas y orografías surcadas de cerros. Por si fuera poco –y ya en sendero propio–, Ibargüengoitia se deleita en la gastronomía, sobre todo la cocina tradicional: bizcochos con chocolate en la merienda y, para la comida, una sopa de fideos con queso blanco y chiles guajillos fritos.

V

En ciertos elementos narrativos, aislados ciertamente, las referencias se antojan explícitas: la novia de Marcos, también inculpada, huye a “Jerez”; el tío adinerado de Muérdago se llama “Ramón”, quien desposa a una mujer de nombre “Margarita” y en su romance interviene de continuo un tren. Quizá se esté haciendo alusión a Margarita Quijano, un pasajero amor de López Velarde, que le inspiró: “No me condenes”, el poema más emblemático de su estilo “tierra adentro”. Por si faltasen referencias, don Pepe resuelve el crucigrama de una revista titulada Fuensanta.

Como se aprecia, el mismo Ibargüengoitia registró, en clave, referencias indicativas del ascendiente literario que López Velarde ejerció en la composición de su novela. No quiero decir que sea regionalista o lopezvelardeana, de ningún modo. Lo que apunto es, primero: la atmósfera provinciana configura buena parte de su trama y, mejor aún, desenvuelve un mundo narrativo a partir de sí misma. Segundo: en esa visión provinciana, el autor de La suave Patria funciona como centro literario gravitacional e intertextual. Ambos nativos del Bajío, nutren su creación literaria con el lenguaje coloquial y perciben el universo poético de lo cotidiano.