2 de octubre no se olvida. una mirada oblicua y paralela

- Rafael Aviña - Sunday, 04 Oct 2020 07:29

----------

Octubre 2 de octubre de 1968, seis de la tarde. Enciendo la televisión para ver en Canal 5 un concurso patrocinado por Submarinos Marinela. De pronto, resuena una lluvia de cohetes que en realidad son disparos. Ninita, mi abuela, apaga la TV y nos obliga a meternos debajo de la cama. Mis hermanos y yo imaginamos que estamos en un episodio de Combate, con Vic Morrow, ya que los disparos no cesan, al igual que el sonido de los helicópteros…

Cómo éstos, existen múltiples recuerdos más, respecto a un hecho que transformó la vida nacional. Era el final de la inocencia, como lo demostró el documental El grito (1968-71), producido por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y dirigido por Leobardo López Arretche, obra sensible y conmovedora centrada en los sucesos de 1968, como lo abordarían otros documentales y ficciones muy conocidas: Únete pueblo y 2 de octubre. Aquí México, de Óscar Menéndez (1968-70), Operación Galeana (1999) y Tlatelolco. Las claves de la masacre (2002), de Carlos Mendoza o El paciente interno (2010), de Alejandro Solar Luna, así como Rojo amanecer (1989), de Jorge Fons, con guión de Xavier Robles y Guadalupe Ortega; Borrar de la memoria (2010), de Alfredo Gurrola; Tlatelolco. Verano de 1968 (2013), de Carlos Bolado y Olimpia (2018), de José Manuel Cravioto.

No obstante, a su vez prevalecen, menos difundidas quizá, otras miradas ficticias, oblicuas y paralelas al movimiento y su sangriento clímax en la Plaza de Las Tres Culturas. Mi casa de altos techos (1970) era un corto intimista, en Súper 8mm, del debutante David Celestinos, filmado en la Academia de San Carlos en la calle de Museo en el Centro Histórico y alrededores, con dos estudiantes de artes plásticas, que alude a los hechos recientes de 1968. Por su parte, Crates (1970), primer largo de ficción del CUEC y ópera prima de Alfredo Joskowicz, asistente de Leobardo López Arretche en El grito, narra la historia de Crates (el propio Leobardo), quien se desprende de todo lo material y vaga por una fantasmal Ciudad de México bajo el recuerdo de una represión brutal de estudiantes.

Abundan las imágenes perturbadoras, como la del protagonista disputando restos de comida con unos perros en un basurero, o aquella donde Crates y su amante hacen el amor a un costado del Paseo de la Reforma, o defecando al aire libre. Crates era una crítica a la sociedad de su momento, golpeada por el recuerdo de 1968; de ahí sus seres marginados y desposeídos. Tres meses después de finalizado el rodaje, López Arretche se suicidó; fue representante estudiantil del ’68 y padeció la tortura en el interior del penal de Lecumberri. Su personaje resultó una suerte de autoexploración de la rabia contenida que llevaba dentro.

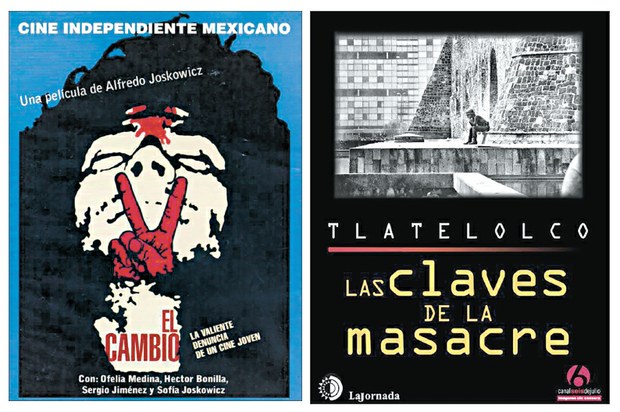

Joskowicz insistiría con El cambio (1971), que desde el título mismo hace alusión a los hechos de 1968, en la historia de dos amigos (Sergio Jiménez y Héctor Bonilla) quienes, hastiados de la rutina de la capital, deciden irse a un pueblito costero (Tecolutla) donde se percatan de la contaminación y los engaños que las autoridades llevan a cabo. Al tomar partido serán reprimidos con violencia por un miembro del ejército, como sugerencia directa a los hechos de Tlatelolco y del movimiento estudiantil en su conjunto.

En Tómalo como quieras (1971), del debutante del CUEC, Carlos González Morantes, una estudiante (Luisa Huertas) llega a la Ciudad Universitaria vacía y ocupada por el ejército. Con otro alumno recorre las facultades y las Islas y localizan a un profesor de Filosofía y Letras, en una suerte de fábula social marxista influida por los tiempos que corrían. También en su paso por el CUEC, el exdirector de la Cineteca Nacional y los Estudios Churubusco, Mario Aguiñaga, en 1975 dirigió el cortometraje Historias de una familia, con Magda Vizcaíno como una mujer de férrea convicción política y los cambios que provoca en su familia el movimiento estudiantil de 1968.

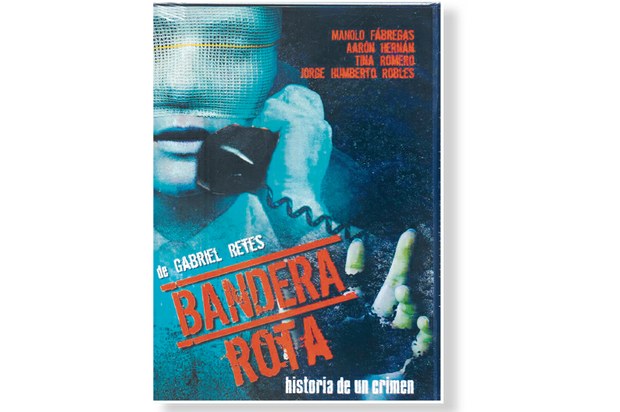

Canoa, El bulto y la bandera de los años duros

Algunos cortos en Súper 8 como El paletero (1971) y largos rodados en ese formato: Los bandidos (1974) y, sobre todo, Los años duros (1973), con Eduardo Cassab, Jorge Santoyo y Manuel el Flaco Ibáñez, tres chavos participantes del movimiento del ’68 mostraban algunos de los temas que desarrollará en un futuro cercano el buen cineasta Gabriel Retes: la violencia urbana, el trauma del ’68 o la represión social. En Bandera rota. Historia de un crimen (1978), un grupo de jóvenes cineastas independientes capta con su cámara el asesinato de una joven, perpetrado por su amante, el dueño de una fábrica al que chantajean; no obstante, el sistema represor del Estado termina por aplastarlos brutalmente. En El bulto (1991), Retes retrató con humor y sensibilidad el dilema moral de varios líderes del ’68, absorbidos por el sistema político mexicano.

En aquel período echeverrista destaca Canoa. Memoria de un hecho vergonzoso (1975), la mejor película de Felipe Cazals y su guionista Tomás Pérez Turrent; una cruda y sangrienta alegoría sobre los sucesos de 1968, a los que hacía referencia de manera indirecta, en apariencia. En un tono entre realista y semidocumental, Canoa materializa el horror de la Plaza de las Tres Culturas con una historia inspirada en hechos verídicos que presagiaban la masacre. Un grupo de jóvenes empleados de la Universidad Autónoma de Puebla, tachados de “subversivos y comunistas”, son linchados por la comunidad de San Miguel Canoa en septiembre de 1968. Enrique Lucero encarna al siniestro sacerdote, con unos anteojos idénticos a los del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Infiernos y purgatorios históricos

Un cineasta atípico e interesante, injustamente olvidado, es José Estrada el Perro. En la audaz Recodo de purgatorio (1975) recrea imágenes del movimiento estudiantil de 1968 en la calle de San Ildefonso, e inserta escenas de El grito para simbolizar, entre otros temas, ese instante de feroz coerción contra la sociedad y, en particular, contra la juventud que se oponía a ese estado de ilegalidad, de doble moral machista y violencia ejercida por las instituciones; una obra excepcional de una crudeza insoportable. En cambio, en Ángela Morante ¿Crimen o suicidio? (1978), el reportero que encarna Enrique Lizalde reconstruye la vida de una actriz (la bella Blanca Baldó) y entrevista a un examante (Miguel Ángel Ferriz) en su departamento en Tlatelolco, en el Edificio Chihuahua, donde vive con su mujer y el pequeño niño de ella. Desde la ventana se observa la Plaza de las Tres Culturas y el niño juega con unos soldaditos e imita el ruido de ametralladoras, tal y como si disparara contra la gente en el exterior, cual metáfora de los sucesos del 2 de octubre, mientras la esposa mira una película de guerra por TV.

Basada en la novela de Luis Carrión, El infierno de todos tan temido (1979), de Sergio Olhovich, propone el retrato de un aspirante a escritor alcohólico y antiguo activista del ’68 (Manuel Ojeda), internado en una institución psiquiátrica que resulta una extensión del Estado represor. Más interesante y emotivo es el mediometraje de Maryse Sistach ¿Y si platicamos de agosto?, crónica intimista de despertar sexual adolescente previo a la masacre de Tlatelolco. Una preparatoriana (Dora Guerra) inicia un espontáneo y frustrado amorío con un chavo de secundaria (Armando Martín), mientras ella se va involucrando en el movimiento estudiantil con trágicos resultados que tienen lugar la tarde del 2 de octubre de 1968.

A sangre y fuego en la memoria

Uno de los episodios de Ciudad de ciegos (1990), de Alberto Cortés, que se desarrollan en un edificio de la colonia Condesa a lo largo de cuatro décadas, remata con la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968, en medio de una brecha generacional que divide a padres represores e hijos militantes que han tomado conciencia de la situación social del país. Por su parte, Francisca ¿De qué lado estás? (2001), de Eva López Sánchez, abre con imágenes de El grito, de López Arretche, al tiempo que se escucha la voz del presidente Díaz Ordaz: “Hemos sido tolerantes hasta extremos criticados, pero todo tiene un límite…” El ’68, sus causas y efectos, es el telón de fondo de este drama romántico que va de más a menos.

En 2014 aparece el magnífico corto de Ximena Urrutia, Ella, que plantea una historia de amor extraña y fallida dentro del contexto del movimiento estudiantil de 1968, notablemente actuada por Fermín Martínez, como miembro de la policía secreta mexicana enviado a vigilar a una joven que, al parecer, está involucrada con el Partido Comunista en los días posteriores a la matanza de Tlatelolco. De ese mismo año es el largometraje Hilda, del debutante Andrés Clariond Rangel, con los espléndidos Verónica Langer y Fernando Becerril, que cuestiona la pérdida de los ideales en aras de un confort social como alegoría de ideólogos y simpatizantes del movimiento estudiantil subyugados por el sistema político y económico.

También de 2014 es Los parecidos, de Isaac Ezban, que arranca la madrugada del 2 de octubre de 1968 en una perdida estación de camiones: ocho personas intentan trasladarse a Ciudad de México; sin embargo, una lluvia torrencial lo impide y son presa de un fenómeno paranormal. Hombres, mujeres y niños adquieren la misma fisonomía física: la de un hombre con barba, entre el horror, el humor negro y la fantasía social más descabellada, pero no por eso menos intrigante. Finalmente está Lazareto (2019), corto de Gustavo Hernández de Anda, producido por Roberto Fiesco e Iliana Reyes: un joven soldado apila los cadáveres procedentes de Tlatelolco la noche del 2 de octubre y, a su vez, se ve forzado a interrogar a un estudiante, lo cual le acarrea una crisis de conciencia.

Las imágenes de 1968 son una ruta a seguir, un sendero fílmico por desentrañar como recordatorio de días inciertos que quisiéramos borrar.