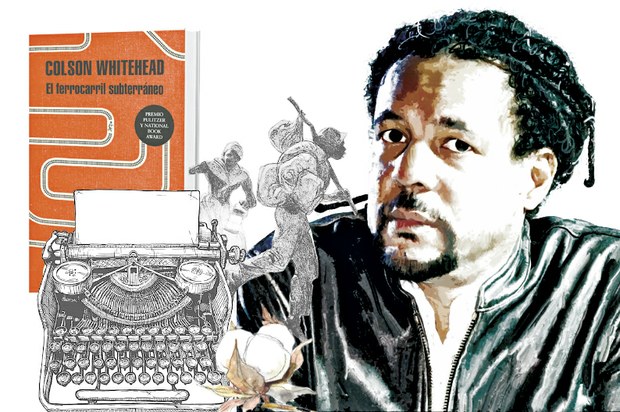

'El ferrocarril subterráneo', de Colson Whitehead

- Moisés Elías Fuentes - Sunday, 06 Dec 2020 07:39

----------

Narrador, crítico literario y cinematográfico, ensayista y profesor universitario, Colson Whitehead ha continuado, a lo largo de siete novelas y con singular fortuna, la tradición de la narrativa del esclavismo y la segregación en Estados Unidos, además de responder al legado de escritores como William Faulkner y Truman Capote, influencias heterogéneas con las que ha renovado el susodicho subgénero en lo estilístico y lo discursivo, como deja patente su sexta novela, El ferrocarril subterráneo, publicada en 2016 y merecedora del Premio Pulitzer 2017.

I

Tomando como base una anécdota común en la narrativa del esclavismo, la de los esclavos fugitivos, en este caso Cora y César, quienes huyen de la infame plantación Randall, Colson Whitehead reconstruye la historia del ferrocarril subterráneo, movimiento de lucha social que durante el siglo xix ayudó a escapar a unos cien mil hombres y mujeres del sur esclavista hacia el norte abolicionista y Canadá. A través de dicha reconstrucción, el novelista afroestadunidense nos conduce en un recorrido por las distintas expresiones del segregacionismo en la sociedad estadunidense, desde la creación del racismo como explicación social del esclavismo, al “consentimiento” de la religión cristiana, sustentado en la maldición lanzada por Noé a su hijo Cam (condena hecha por un hombre, no por Dios, y mencionada en un solo pasaje de la Biblia), sin olvidar los juicios pseudocientíficos y la amenaza negra a la pureza racial blanca.

Para llevar a cabo la reconstrucción histórica, en El ferrocarril subterráneo* Whitehead agrupa elementos de la novela histórica, la ficción especulativa, el terror gótico, la narrativa testimonial y la psicológica, con los que no sólo devela y describe los aspectos exteriores del contexto histórico sino, sobre todo, el interior de la esclavitud, su aplicación sistemática de la violencia física y psíquica, y su normalización del terror como imperativo de las relaciones sociales, impuesto sobre esclavos y blancos, como establece el novelista, con inquietante distanciamiento, desde la primera página:

A la abuela de Cora la vendieron varias veces en ruta hacia el puerto; los negreros la cambiaron por conchas de cauri y cuentas de vidrio. Costaba decir cuánto habían pagado por ella en Ouidah porque fue una compra al por mayor, ochenta y ocho almas por sesenta cajones de ron y pólvora, a un precio que se fijó tras el regateo de rigor en inglés costeño. Los hombres sanos y las embarazadas valían más que los menores, lo que dificultaba los cálculos individuales.

Dúctilmente contada por una voz en tercera persona, aunque los hechos que ocurren en El ferrocarril subterráneo giran en torno a la fugitiva Cora, la narración de la novela es polifónica, de modo que las acciones y reacciones se observan tanto con la mirada de Cora, como con los testimonios de varios personajes, secundarios e incluso incidentales, por lo que asistimos a la evolución del pensamiento de la protagonista, desde la situación de esclavitud aceptada con brutal resignación, hasta la plena toma de autoconciencia de su condición humana y femenina, al mismo tiempo que atestiguamos las diversas y divergentes motivaciones del racismo y del antiesclavismo. De esta forma, la novela enlaza la epopeya colectiva y la etopeya individual: la lucha teórica y práctica de esclavistas y abolicionistas; el encuentro de la mujer esclava con su yo íntimo.

Whitehead evade el tremendismo amarillista que en ocasiones ha estropeado la narrativa del esclavismo y, en cambio, aprovecha sus temas recurrentes (la inhumana vida de los esclavos; los intentos de fuga; la tensión sexual entre amos y esclavas) para exponer, con agudeza, las retorcidas torturas infligidas a los esclavos, reflejo de la conciencia de los amos blancos respecto de su naturaleza social improductiva y parasitaria, como ocurre en la parsimoniosa descripción del tormento ideado para asesinar al malogrado fugitivo Big Anthony, muerte atroz que, si bien aplicada al individuo, cobra carácter colectivo:

Al tercer día, justo después de almorzar, convocaron a los peones de los campos, las lavanderas, las cocineras y los mozos interrumpieron sus tareas, el personal doméstico dejó sus ocupaciones. Se reunieron todos en el jardín. Las visitas de Randall bebían ron especiado mientras rociaban a Big Anthony con aceite y lo asaban. Los testigos se ahorraron los gritos de Big Anthony porque el primer día le habían cortado la hombría, se la habían embutido en la boca y le habían cosido los labios. El cepo humeaba, ardía, se carbonizaba, y las figuras del bosque se retorcían en las llamas como si estuvieran vivas.

II

Señalé antes que la novela está narrada por una voz en tercera persona; agrego ahora la presencia de una voz en segunda persona que, de cuando en cuando, se deja escuchar, dirigiéndose tanto a la protagonista como a los lectores, juego en que compartimos la visión del mundo de Cora y sus compañeros de desgracia, en que percibimos las emociones ambiguas (miedo y furia) que los agitan. He ahí la subversión de Cora contra la farsa de la esclavitud idílica refrendada en la exposición “viva” en el museo y exaltada por los historiadores, subversión que se vuelve nuestra:

Elegía los eslabones débiles separados del grupo, los que se derrumbaban bajo su mirada. El eslabón débil: le gustaba cómo sonaba. Buscar la imperfección en la cadena que te somete. Individualmente, el eslabón no era gran cosa. Pero en conjunción con sus iguales era un hierro poderoso que subyugaba a millones a pesar de su debilidad.

Por otra parte, la visión compartida nos descubre cómo la farsa del racismo crece de manera tan desmesurada que encierra a los blancos mismos, lo que acontece en el parque familiar que Cora observa desde el ático-prisión (voyeristas forzados, ella y nosotros, del odio y el miedo sordos que sujetan a la comunidad blanca):

Cora se volvió antes de que colgaran a la chica. Gateó a la otra punta del escondrijo, al rincón de su jaula más reciente. En el curso de los meses siguientes, las noches que no hacía demasiado calor, preferiría dormir en ese rincón. Lo más lejos posible del parque, del miserable corazón de la ciudad.

La ciudad callaba. Jamison ordenaba.

Colson Whitehead enlaza diversos subgéneros en sus narraciones. Así, en El ferrocarril subterráneo predominan las alusiones a los relatos fantásticos y los de terror, con los que otorga mayor complejidad a los contextos históricos. De hecho, apoyándose en el relato fantástico y en la ficción especulativa, el novelista transforma al movimiento antiesclavista nombrado ferrocarril subterráneo, de expresión metafórica a realidad tangible, con estaciones secretas y locomotoras que se aventuran en el sur profundo, a través de túneles cimentados por un “nadie” que, como el ferrocarril, es metafórico y tangible:

–¿Hasta dónde se extiende el túnel?

Lumbly se encogió de hombros.

–Lo bastante lejos para vosotros.

–Habrán tardado años en construirlo.

–Más de lo que imaginas. Solventar el problema de la ventilación llevó mucho tiempo.

–¿Quién lo ha construido?

–¿Quién construye las cosas en este país?

Una pregunta desafiante. “¿Quién construye las cosas en este país?” tiene una sola respuesta: los afrodescendientes, los ilegales latinoamericanos, los refugiados asiáticos y africanos; es decir, la otredad marginada, hostigada, explotada. La heterogénea otredad en donde se integran lo metafórico y lo tangible, porque la construcción de la libertad es una labor constante, hecha de imaginación y verdad, de desatinos y equilibrios, contrarios que Whitehead reúne y alía en El ferrocarril subterráneo, que nos adentra por las escrituras del segregacionismo que, garabateadas desde hace más de doscientos años, aún desgarran, con la misma violencia de sus inicios, la convivencia de la sociedad estadunidense.

*Traducción de Cruz Rodríguez Juiz. Penguin Random House. México, 2017. Los fragmentos aquí citados provienen de dicha edición.