Inés Arredondo la atmósfera por encima de la anécdota

- Enrique Héctor González - Sunday, 03 Jan 2021 07:35

----------

La Generación así llamada de Medio Siglo, el grupo que organizó la Revista Mexicana de Literatura, los escritores de la Casa del Lago o, ya más en confianza, “la Mafia” (asertivo epíteto acuñado por Luis Guillermo Piazza, uno de los conspicuos cofrades de este conjunto de autores y escritoras), de algún modo constituye nuestro boom, el grupo de narradores mexicanos más afín, en el tiempo y en las preocupaciones temáticas y formales, a quienes pertenecieron o “se subieron” (o “fueron subidos a la fuerza”, como Onetti, Rulfo o Carpentier, por mencionar tres casos) a ese tranvía de narradores hispanoamericanos que hicieron eclosión en los años sesenta. Se trata de escritores de una gran diversidad, de Ibargüengoita a Amparo Dávila, de Salvador Elizondo a Elena Poniatowska, que en cierto modo fueron “apadrinados”, acogidos por tres de los autores más representativos de nuestro país en ese entonces (la década de los cincuenta y sesenta del pasado siglo): su contemporáneo Carlos Fuentes, Juan José Arreola y Octavio Paz.

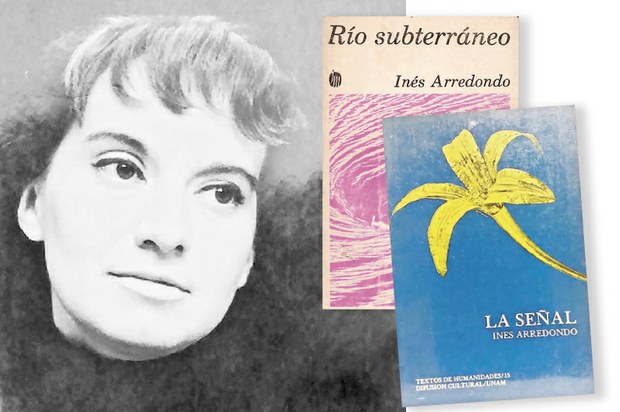

A ese grupo sin grupo, como estrictamente lo son todos y no sólo el de Contemporáneos, perteneció una de las narradoras de voz más estricta de la literatura mexicana, Inés Arredondo (1928-1989), notable autora de casi solo dos libros (como Rulfo), un puñado de cuentos, acaso treinta y tantos, cuya intensidad y color (muchas veces grisáceo, pardo tirando a ocre, pero con tonalidades de una riqueza que pocos alcanzaron en la prosa del siglo anterior) definen su escritura y permiten reconocerla como la dueña de una dicción irrepetible. Tanto en La señal (1965) como en Río subterráneo (1979) y un poco menos en Los espejos (1988), su tercera y tardía colección de relatos, busca sentido al amor en el misterio y casi siempre explorando sus subterfugios y anomalías desde la perspectiva de una mujer que narra o es narrada.

Nacida en Culiacán y atareada por constantes referencias bíblicas en su obra, elude con facilidad el lugar común de ubicarla como escritora de provincia o afecta al cristianismo, pues su manera de retratar el medio rural y la vivencia de la fe no pertenecen más que al mundo de sus personajes, a la íntima intuición del alma femenina de mujeres que sufren destinos atroces, atrapadas en una red incesante de prejuicios e ignominia, o descuellan desde el desarraigo de la insumisión a mundos imprecisos pero propios.

Prosa límpida, prosa ecuánime, sobria prosa con prosapia y crédito en lo más granado de la narrativa mexicana, precisa como la de Reyes (la que encuentra en la asepsia de su precisión el contento de su más insoslayable virtud), elegante como la de Martín Luis Guzmán, que es menos entrópica de lo que se dice por ahí, pues hay poco desperdicio y caos en sus ideas y estilo, la de Inés Arredondo también se aproximó al ensayo en su trabajo sobre Jorge Cuesta, “el más triste de los alquimistas”, y con quien quizá comparte la misma devoción por un psiquismo desesperado pero funcional, como el que se observa en algunos personajes de sus cuentos.

En su historia más antologada, “La sunamita”, hay por ejemplo una flor que aparece a medio relato tan intempestivamente como desaparece en la casa de un hombre viejo, lo primero contrastando con el clima lluvioso del exterior y lo segundo para develar asimismo, en su desfallecimiento, la perversa contrariedad de que el clima y la lujuriosa salud del anciano moribundo mejoran a ojos vistas. La escena esencial de don Apolonio, resucitado por la joven presencia de su sobrina, con quien se ha casado in articulo mortis y a instancias del cura del pueblo, es un retrato tan nítido de la vergüenza y la humillación que sufre la protagonista, asediada y manoseada

por su viejo pariente (y ahora marido), que sería difícil encontrar otra así de intensa en tesitura y trazo en la obra narrativa de sus contemporáneos.

Otro gran mérito de los textos de Inés Arredondo es la creación de atmósferas. Se sabe que se trata de una cualidad que no se enseña en talleres de escritura creativa, como el uso de la coma o la elusión de repeticiones inhóspitas. Quizá sea, más bien, una condición del ánimo, del tono con el que se escribe, una cualidad entre pictórica y auditiva que no es posible desarrollar sino con el trabajo esmerado de volver asequible el ambiente, el espacio donde ocurre un cuento.

Acompasados y tenues, pero inquietantes y aun sádicos, los cuentos de Inés Arredondo nos hablan de una soledad aterradora, de una indefensión frente a la fatalidad que nos sumergen en ríos de señales subterráneas, de espejos ocultos que trazan con precisa pericia lo que ella gustaba en llamar “la inexplicable ambigüedad de la existencia”. La subversión se vuelve entonces natural y la contradictoria contención del mundo que habitan sus personajes una protesta irremediable contra un mundo enmascarado que a todos nos concierne y en todos deja huella imperecedera.