La nave de los muertos

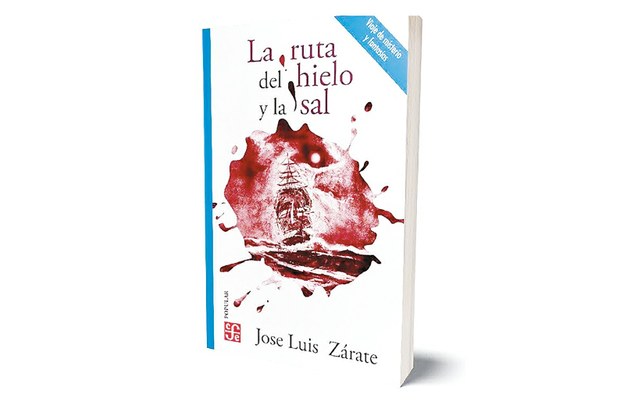

Los grandes monstruos de la literatura fantástica han sido objeto, muchas veces, de reinterpretaciones e historias paralelas. Es sabido que los grandes temas se han explorado desde los griegos y, sin embargo, seguimos escribiendo. ¿Por qué? Cualquier narración puede tener ramificaciones, perspectivas diferentes, espacios que pueden ser usados con otras historias, personajes que salen de la penumbra para volverse protagonistas de nuevas anécdotas. Este último caso es el que explota José Luis Zárate (Puebla, 1966) en La ruta del hielo y la sal. La novela –una suerte de homenaje al Drácula, de Bram Stoker–, originalmente publicada en 1999, ahora tiene una segunda oportunidad en la Colección Popular del Fondo de Cultura Económica.

Me acerqué a La ruta del hielo y la sal con la expectativa más obvia: una narración intertextual cuya lectura dependiera absolutamente de la obra original. Sin embargo, el autor apuesta por una independencia mayor y se concentra en un solo aspecto o leitmotiv de la novela de Stocker: el viaje que hace el barco Demeter de Varna (Rumania) al puerto de Whitby (Inglaterra). La ruta de la nave, una especie de descenso a los diferentes círculos del infierno, es retratada con todo detalle a partir de la voz del capitán. Como muchos saben, Drácula –ayudado por sus sirvientes más incondicionales– viaja camuflado en una caja llena de tierra perteneciente a sus dominios. El capitán y los marineros del barco, ignorantes de su carga, cumplen con el contrato. Esa peripecia, abordada en las múltiples adaptaciones cinematográficas de la novela, es narrada por José Luis Zárate llevando a sus personajes al límite. El principal elemento, por supuesto, es el terror. Los tripulantes se enfrentan a la soledad y, poco a poco, detectan fenómenos extraños: ratas que anuncian la enfermedad y la peste; ruidos que parecen venir del área de carga y premoniciones vistas en el mar. La virtud de la novela es que nunca apuesta por la aparición del monstruo y provoca al lector a través de imágenes que remiten a una amenaza subjetiva y un ritmo que refleja la angustia existencial de los personajes.

En La ruta del hielo y la sal podemos encontrar una gran cantidad de símbolos y metáforas. Muchos pasajes del libro dejan a un lado la anécdota del vampiro y nos hablan de un miedo atemporal y ubicuo. En una entrevista reciente, José Luis Zárate mencionó que le interesaba explorar el papel de la víctima frente al poder abrumador de su enemigo. Me parece que esta propuesta, dosificada en todo el libro, obliga a pensar en múltiples analogías que enriquecen la lectura. Drácula y sus acompañantes diezman lentamente a la tripulación del Demeter. El poder que tienen se despliega de forma gradual para aturdir a los marineros y llevarlos a la locura, a confundir la realidad con la alucinación. El mar es más que una escenografía y funciona como un espejo que distorsiona los temores que surgen durante el viaje. El hielo, por otro lado, remite al color blanco –aquel que Melville identificara en su Moby Dick con el vacío y la desesperanza–; la sal es la preservación de la materia corruptible, la fracasada lucha contra la muerte. El avance del mal es similar al de los totalitarismos que controlan espacios en apariencia irrelevantes y luego

se esparcen hasta controlarlo todo. Cuando se intenta reaccionar es demasiado tarde.

Por último, hay otra vertiente de La ruta del hielo y la sal: el lenguaje. Ante el dominio de la narrativa audiovisual para abordar el misterio o el terror, la literatura tiene que reinventarse con las posibilidades que sólo ofrecen las palabras. José Luis Zárate lo entiende bien y no compite con la pirotecnia de sangre y violencia de cualquier película o serie. En todo momento nos queda claro que el lenguaje es un protagonista de peso y construye una atmósfera densa que mezcla lo sensorial con lo psicológico. Esa afortunada apuesta es, a mi parecer, una de las mayores virtudes del libro.