Los muertos en el papel: la narrativa de Jesús Gardea

- Roberto Bernal - Sunday, 28 Mar 2021 07:56

----------

Recientemente un crítico mexicano me dijo que la anécdota –si la hay– no tiene ninguna importancia en el trabajo de Jesús Gardea. “A él lo que le interesaba –agregó– es el lenguaje.” La afirmación de este crítico no es nueva; de hecho, es algo que repiten a menudo estudiosos del narrador chihuahuense. Se trata de un lugar común que se sumó a otro igualmente delicado, según el cual, la narrativa de Jesús Gardea pertenece a la llamada “literatura del desierto”. Al escritor no le gustaba nada esta etiqueta que le colgaron críticos del centro del país en la década de los ochenta. Y seguramente no le gustaba porque lo metió dentro de un grupo de escritores cuyas narrativas no tenían ningún vínculo con su trabajo; pero también porque desde muy temprano advirtió que una etiqueta de esta naturaleza reduciría su escritura a lo estrictamente local; finalmente, ocurrió lo que temía el escritor nacido en Delicias: “Como algunos ya se quedaron con el esquema de que la mayoría de mis novelas se ubican en un pueblo rural semidesértico, pues ya me encasillaron como escritor rural y siguen atorados ahí”, le dijo Jesús Gardea a la periodista Verónica Ladrón de Guevara.

Pero ¿qué es lo que narra Jesús Gardea, qué es eso que él afirmaba que no ocurre en el desierto pero que, dicen los críticos, palidece frente a lo “experimental” de su escritura?

Ya muy entrada la noche en Delicias, Chihuahua, a un Jesús Gardea muy chamaco –“travieso y atrabancado”, como me lo describió su hermana Graciela– lo despertaron lamentos que venían desde otra habitación. Se trataba de la madre y su hermana. Todavía somnoliento, Jesús Gardea preguntó qué ocurría. “Tu papá se murió”, le respondieron. Entonces vio el cuerpo de don Vicente Gardea, quien había batallado contra una pulmonía que le sobrevino al palear la nieve que se había acumulado frente a su casa. Ver a su padre muerto, llegó a decir el narrador, lo afectó de manera profunda y permanente.

Un poco más tarde, a los trece años, Jesús Gardea vio en varias ocasiones a Emiliano j. Laing Asís entrar en una lonchería cercana a su casa y ordenar flautas para su perro el Chocolate. Se las ponía en el suelo, junto donde él estaba sentado. Laing, miembro de las tropas maderistas durante el período de la Revolución Mexicana, llegó a Delicias en el año 1932 para ocupar la jefatura de telégrafos; más tarde fue presidente municipal. Fue el primero en construir un hospital, también el primero escribió el narrador chihuahuense– “en hacer unos lavaderos y unos baños para la gente humilde”. En todo caso, Emiliano Laing era traído constantemente a las conversaciones de la familia Gardea, que describían al expresidente municipal como un hombre que “tenía un sentido muy agudo de justicia”. A Gardea le fascinaba la personalidad del telegrafista nacido en Coahuila: sabía que Laing era afecto a los caballos, también buen jugador de ajedrez y que le gustaban los libros. Una tarde, Jesús Gardea vio el cuerpo de Emiliano Laing cuando lo traían muerto del llano, en una manta de soldado y con un balazo en la cabeza: “Pasó por delantito de mí. Su cabeza parecía una calabaza por dentro; le habían volado la frente con una bala expansiva. Todavía iba vestido con botas y pantalón de montar, como acostumbraba hacerlo Asís.”

Ese día, el 15 de enero de 1954, mataron a Emiliano Laing después de un levantamiento fallido que pretendió apoderarse de la comandancia y el cuartel militar de Delicias; en realidad, los mismos pobladores lo traicionaron: “La noche antes de morir y de que el pueblo lo traicionara –me contó la señora Olga Villalobos Bunsow, propietaria del Hotel del Norte, el más antiguo en Delicias– vino a mi casa para ver a mi padre y le entregó documentos que necesitaba que se ocuparan de ellos. Per este pueblo no tuvo el coraje para entenderlo y acompañarlo. Qué va, si aquí el único valiente era él.”

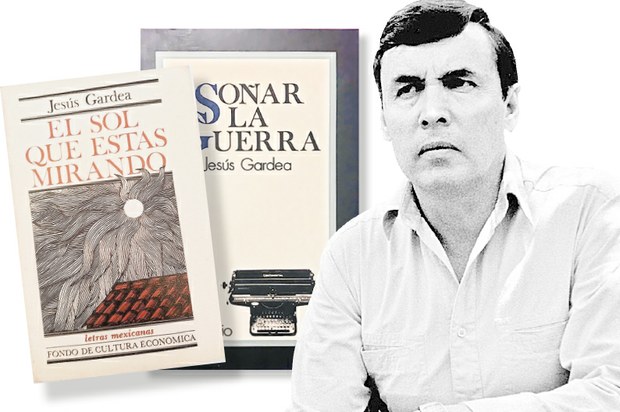

Ambos sucesos, tanto la muerte de don Vicente Gardea como la de Emiliano Laing, que Jesús Gardea recreó en las novelas El sol que estás mirando y Soñar la guerra, son centrales en toda su obra, desde el primero hasta el último libro. En cada uno de ellos, vemos la vuelta a los mismos temas: traición, ajuste de cuentas (algunas desde motivaciones que no quedan muy claras para el lector), persecuciones, hombres que se alían para confabular contra sus vecinos; en cada libro, vemos aparecer personajes rencorosos, violentos, vengativos; y, por encima de todo, la muerte, y un narrador que se sitúa desde un ángulo que produce la sensación de estar oculto y espiar a los personajes. Casi veinte años después, cobra mayor sentido lo que alguna vez me mencionó el señor Hugo Gola: “Tengo la impresión de que [Jesús Gardea] va dando en cada libro una nueva vuelta de tuerca. Es decir, que en cada libro sigue trabajando una vieja materia, pero que cada vez es más difícil de apreciar. Sólo quedan como esencias, estilizaciones de lo que en los primeros libros estaba más recortado, más diferenciado, más visible. Lo que se advierte es que cada vez borra más las pistas. Seguramente necesitó hacer ese proceso, y la escritura se le volvía cada vez más cerrada, incluso a pesar de él.”

La imagen que ha construido la crítica acerca de un Jesús Gardea metido en un laboratorio y haciendo experimentos con el lenguaje, completamente desentendido de la anécdota, parece cada vez más sobrada. Ese “a pesar de él” que mencionó el señor Hugo Gola, Jesús Gardea lo llamaba “obediencia al lenguaje”. Un lenguaje que le ayudó a revelar personajes que permanecían ocultos y silenciosos: “Yo diría que son apariciones, por decirlo así, visuales. Diría que son también voces que vienen y se anuncian; se dejan entrever, pero de ninguna manera están diseñados; no hacen más que aparecer a través de mí, por eso siento que son reales, presencias muy reales. Muertos muy vivos. Muy vivos aunque tengan que aparecer de ficción en el papel.”