Charles Bukowski, el incorregible

- Enrique Héctor González - Saturday, 17 Apr 2021 22:11

----------

I

Bukowski no es un bufón, sino un búfalo que bufa –menos falaz que fálico, más feliz que fementido. De su prosa, abrupta como una calle atestada de baches, como un rostro lleno de barros, cicatrices y coladeras, se desprenden las frases en interminable grifo de agua agujerada por las piedras de una escritura sin desperdicio. En la literatura estadunidense del siglo pasado su voz destaca como una regurgitación que emerge de las profundidades de un vaso de leche. Representa la cara oculta, el amigo impresentable de la vasta narrativa de Estados Unidos, probablemente la más rica en obras y autores en los últimos cien años, si es que un ente tan polidimensional como el conjunto de las novelas publicadas en un país y durante un período determinado pudiera entenderse como un alguien con amigos y enemigos.

Está de moda argüir que la prosa de Charles Bukowski (1920-1994), donde la presencia del alcohol, el sexo, la pobreza, la decadencia y el fracaso no pretende disfrazarse de literatura sino mostrarse como recién salida de las cloacas del discurso oral, es desaliñada y violenta, poco elaborada: música de cañerías, precisamente, como titula una de sus más conocidas colecciones de relatos. Pero quién dijo que Bukowski era Joyce, un Tarkovski redivivo, un Keith Jarrett de profusa sintaxis y fraseos fragantes, cuando su flagrante e inflamada dicción tiene más que ver con Tarantino o un concierto en vivo de Ramones, voluntades dispuestas a decir otra cosa.

Exiliado de sí mismo, más que de su natal Alemania, fue Bukowski un taimado teutón que llegó a Estados Unidos proveniente de Andernach, en Renania, no para edulcorar sino para alterar el paisaje literario en lengua inglesa con germanía y caló losangelino, pues en l. a. aprendió a sobrevivir como un intruso en el banquete libresco, al que nadie quiere ver pues no lleva un pulcro pulóver encima sino una camiseta baleada por el descuido, un saco que se cae de malos olores. Sórdida, sí, pero de una manera auténtica, indigesta, la suciedad de las letrinas y los mingitorios fue su inventado hábitat, ambiente en el que compiten el sarro añejo y el aroma a cerveza y cerumen que alimenta un espíritu de misántropo que lo mismo se enreda generoso en una conversación cordial a propósito de casi cualquier cosa con el primer clochard al alcance de un trago, que deriva en escépticas especulaciones acerca del inconveniente de estar vivo si no se tiene a la mano una botella y la solícita soledad que la hace resbalar garganta abajo, o unas bragas arrancadas a quién sabe quién por el personaje que se inventa este ferviente defensor de su libertad para libar y elevar la libido: “Podía sentir el alma flotar allí afuera, desde abajo, desde su cuerpo, podía sentirla allí colgando como un gato con los pies clavados en los muelles”.

Alcohol y amor, un trago dócil y una húmeda medusa en forma de cuerpo de mujer (no menos amable) forman el binomio del que parte y en el que desemboca la perezosa serpiente de la obra bukowskiana que, en vez de morderse la cola, pide una tregua en la refriega amorosa para frotar el cuello de una garrafa de whisky (está de más decir que) barato. Porque su devoción etílica no es el alcoholismo lúcido y delirante del cónsul de Mr. Malcolm, no es la locura de Lowry desatada en imágenes mágicas más próximas a experiencias alucinadas que a los desvaríos de la ebriedad; es menos poética que patética, puramente patológica y sin retorcimientos: “A mí siempre me ponen muy cachondo las resacas, no para besar ni chupar sino para echar un polvo sin contemplaciones. Coger es la mejor cura para las crudas.”

II

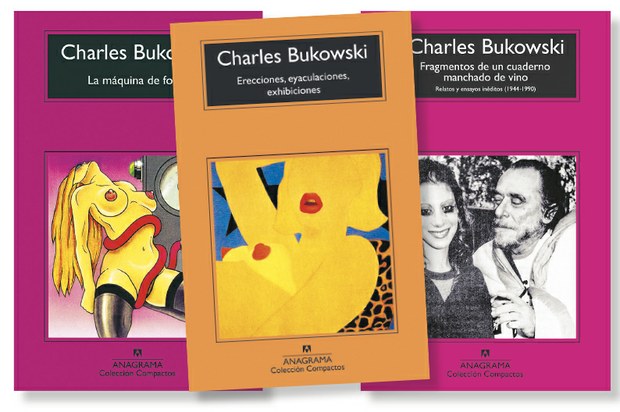

Los meros títulos de los libros de Bukowski son una advertencia de no-se-acerque-si-lo-que-busca-es-literatura, todo un programa de acción: Escritos de un viejo indecente, La máquina de follar, Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones, Lo que más me gusta es rascarme los sobacos, Fragmentos de un cuaderno manchado de vino. Si bien se trata de obras que traducen, con la debida falta de pudor, lo que parece ser la manera de vivir y concebir el mundo de su autor, su idea de la litteratura a veces también aprovecha la sola provocación de un título, es el caso del cuento “Quince centímetros”, por ejemplo, para despistar al lector habituado a lo directo de sus anécdotas y contar la historia de una mujer versada en las artes de la brujería que convierte poco a poco a su pareja en un enano apenas más alto que un lápiz de labios, y con el cual el breve hombre disputa un espacio en el bolso de mano de esta maga magistral. El cuento conduce a una constante aún más reveladora del espíritu bukowskiano que el mismo apego a un lenguaje sin filtros y a historias que simulan lo autobiográfico: la figura de un narrador misógino que no obstante, como ocurre en “Un compañero de trago”, reconoce en sus limitaciones la fuerza del sexo opuesto: “Quedé sin ganas de mujeres un tiempo y, como sustituto, jugaba a los caballos, me la meneaba y bebía. Yo, francamente, me sentí mucho más feliz haciendo esto y cada vez que me pasaba una cosa así pensaba, se acabaron las mujeres, para siempre. Por supuesto, siempre aparecía otra. Acababan cazándote, por muy indiferente que fueses. Creo que cuando llegas a hacerte indiferente de veras es cuando más te lo ofrecen, para fastidiarte. Las mujeres son capaces de eso: por muy fuerte que sea un hombre, las mujeres siempre pueden conseguirlo.”

Quien así habla, evidentemente no un tipo sentimental o educado sino un profesional del sexo sin amor y sin mordazas, un holgazán que se las arregla para tener a menudo el refrigerador reventando de cervezas, alguien que bebe a morir, orina donde sea e inhala constantemente el olor de sus excrecencias, un buzo en mares de malta y lúpulo, pulula sin afecto ni afectaciones en un mundo increíblemente lleno de mujeres de su calaña con las que se enreda en tal colección de aventuras ventrales que el lector no puede sino pensar lo obvio, que hay más ficción en medio de este realismo extremo que en la fantasía del amor idealizado; asimismo puede advertirse que su mentirosa misoginia, por lo menos en los usos y abusos de la propia narración, es la cara inversa de un ser tan necesitado de las mujeres, tan devoto de su voluntad, que huye sólo para volver a ellas: “Yo siempre disfrutaba más estando en casas de mujeres que cuando ellas estaban en mi casa. Cuando estaba en sus casas siempre me podía marchar.”

III

Como en Henry Miller, de quien Bukowski se retiraba como de un clavo ardiendo por no convenir a sus intereses la comparación con alguien que había hecho del sexo una discusión filosófica; como en Maupassant, quien podía armonizar en sus personajes el sincero amor a las mujeres y un delicado menosprecio que tiene más de elaboración psicológica que de misoginia activa, el cinismo apenas matizado por la confección de principios precisos a propósito del proceder amoroso que se advierte en Bukowski asume rasgos de absoluta incorrección que, por lo bajo, como en el apenas susurro que se escucha en las escandalosas historias del Marqués de Sade, esconde una marginalidad fanfarrona que parece menos una desfachatez que un desplante: “Si las odiabas de primeras era mejor cogértelas de entrada; si no, era preferible esperar, luego cogértelas y odiarlas más tarde.” Si algo hay de evidente en esta narrativa basura, en la Frente a escritores cuya pluma es un pincel o verdaderamente la pluma de un pájaro, la de Bukowski es una navaja que corta las palabras de un modo a la vez cruel y exacto, acatando esa cuota de laconismo que el lector siempre agradecera punk que Bukowski encabeza, es que su impacto no reside en las palabras de sus libros sino en la piedra de silencio que nos golpea entre líneas con esta cruda verdad: estamos solos, dicen Sade y Bukowski, somos un producto obliterado de esa viscosa soledad.

Bukowski pudo ser un narrador de la beat generation, cuyos autores fueron sus contemporáneos, pero cualquier título, por emérito que fuera, como el de prosista underground, es de una grandilocuencia a lo Burroughs, de una pericia publicitaria como la de Ginsberg, que siempre fue ajena al implícito paradigma de antidogmatismo al que Bukowski no pudo sino pertenecer naturalmente, ajeno a cualquier misión militante, incluida la de ser vicario de sí mismo, becario de sus excesos, como el de llegar completamente borracho a algunas universidades que lo invitaban a leer su obra y salir por la puerta de atrás “maldiciendo, blasfemando, mentando madres”, como decía Efráin Huerta que deben vivir los poetas. Más bien, el autor de Mujeres, de Factótum, de La senda del perdedor, desarrolló su trabajo narrativo como una labor puntualmente afín a su propia (est)ética: directa, como una declaración de odio; fraternal, como la frase ante el fracaso de un amigo; sencilla y densa como conviene a lo que de veras vale la pena de ser dicho y escuchado. Su prosa, prosaica y sin prosapia, es uno de los homenajes mejor rendidos a la amenidad y el desenfado.

Frente a escritores cuya pluma es un pincel o verdaderamente la pluma de un pájaro, la de Bukowski es una navaja que corta las palabras de un modo a la vez cruel y exacto, acatando esa cuota de laconismo que el lector siempre agradece. Su discurso es una muestra de la distancia que separa a la retórica de la verdadera literatura. Si para muchos autores la escritura es una forma de la embriaguez, para él lo es de la resaca, una manera de soportar la cruda, actitud antiheroica que muestra muy bien su recelo frente a todo lo que significa Estados Unidos, donde –a decir de Henry Chinasky, alter ego que juega a menudo a ser su narrador de cabecera–, “tienes que ser un ganador, no hay otra salida y tienes que aprender a luchar porque sí y se acabó, sin preguntar”. Como única respuesta a la consigna anterior, Bukowski eructa y pide otro bourbon, vale decir, escribe sin escrúpulos su prosa irreverente.

IV

Henry Chinasky o Charles Bukowski, entre personaje y autor un puente de espejos que apunta al mismo sitio: un bar donde el vino se sirve en odres vaginales. Si según alguno de ambos (¿quién es Borges? ¿Cuál de los dos escribió la página?) “la ficción es una mejora de la realidad”; si de acuerdo con el autor de El aleph “fácilmente aceptamos la realidad, acaso porque intuimos que nada es real”, el mundo y sus cosas, en la narrativa de Charles Bukowski admiten la posibilidad de ser más reales que lo real mismo –el sexo elevado a la categoría de experiencia báquica– por obra de una ficción que sustituye a la realidad por su propio reflejo, la palabra (esa metáfora) metiéndose hasta la matriz de las cosas gracias a la espléndida confusión que solemos cometer entre vida y obra, entre alter ego y ese otro yo que es él mismo más la suplantación veraz, voraz por la que el ente de ficción oculta al no menos ficticio escribidor que cobra las regalías de las historias. ¿Chinaski o Bukowski? Da igual, de todos modos Charles te llamas.