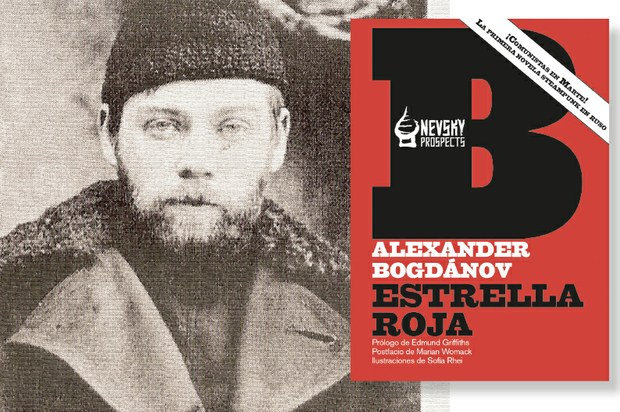

Los marcianos llegaron ya: la 'Estrella roja' de Alexandr Bogdánov

- Hermann Bellinghausen - Saturday, 01 May 2021 23:30

----------

Primitiva novela de ciencia ficción, atribulada utopía socialista, el encanto de Estrella roja radica en su inocencia. Novela escrita en 1908 por un socialista-comunista a prueba de balas, la marciana obra de Alexandr Bogdánov se lee hoy como una carta mal cumplida a un futuro que no la merece. Traducida directamente del ruso por el poeta y geólogo Jorge Bustamante García (Universidad Autónoma de Nuevo León-Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2021) nos lleva en un viaje a Marte hace más de cien años, cuando la humanidad no sabía de lo que sería capaz en el inminente siglo XX.

Aunque no son humanos en sentido estricto, los marcianos que secuestran al protagonista para el más amable y estimulante de los viajes interplanetarios, son humanistas, refinados científicos, intelectuales profundos, que no se dejan dominar por la materia ni por la tecnología.

Científico él mismo, Bogdánov fue escritor y político. Publicó el tratado en tres volúmenes Empiromonismo (1904-1908), con ideas no estrictamente “materialistas” según el canon marxiano. Alcanzó liderazgo en el movimiento comunista una década antes de la Revolución de octubre, hasta que su amigo el camarada Vladimir Ilich Lenin decidió ponerle un alto y quitárselo de encima, dirigiéndole Materialismo y empiriocriticismo (1909), una de sus típicas filípicas (de esas cosas que leímos en los años setenta en ediciones Progreso de Moscú y creímos entender, donde Bogdánov queda como un desecho de la Historia). Expulsado por los bolcheviques ese mismo año, se fue a la isla de Capri, donde compartió el exilio con su cuñado, el terrible Anatoli Lunacharski, y Máximo Gorki, futuro comisario literario del Estado revolucionario. Abandonó la actividad política y se dedicó a la enseñanza en Bolonia, para volver en 1914 a Rusia y servir como médico militar durante la guerra. La Revolución de sus excamaradas en 1917 le pasa de lado.

En 1918 se hace catedrático universitario en Moscú y participa en el desafiante movimiento Proletkult, que el gobierno bolchevique proscribe. Abandona el Partido Comunista en 1920 para dedicarse a la ciencia médica. Pronto desarrolla una teoría novedosa sobre las transfusiones sanguíneas y realiza experimentos consigo mismo y voluntarios (incluida una hermana de Lenin). En 1925 funda el Instituto para la Hematología y las Transfusiones Sanguíneas, y sus experimentos lo rejuvenecen. Se concentra en la investigación, así como de sus sueños hizo literatura. En 1928 se inyecta la sangre de un enfermo y fallece, no por las infecciones del donante sino por incompatibilidad sanguínea. Hay quien sostiene que lo hizo a propósito.

Bogdánov fue borrado de la historia oficial más de cincuenta años, nadie podrá culparlo de estalinista. Le hizo el favor a la dictadura soviética que se consolidaría pronto el favor de autoeliminarse. Hoy es reconocido como precursor de la teoría de sistemas (en su libro Tectología: Organización general de la ciencia), de la cibernética y de las técnicas de transfusión sanguínea. Marxistas y leninistas siguen considerándolo un idealista nefasto, al decir de Lenin, uno de los “mismos graciosos que aseguran a los lectores que precisamente la nueva filosofía ha demostrado el error de la ‘duplicación del mundo’ en la doctrina de los materialistas, perpetuamente rebatidos, que hablan de no sabemos qué ‘reflejo’ en la conciencia humana de las cosas existentes fuera de ella”. La guadaña de Lenin añadía: “Los autores precitados han escrito un sinfín de frases emocionantes sobre esta ‘duplicación’. Por olvido o por ignorancia han dejado de añadir que estos nuevos descubrimientos ya habían sido hechos en 1710.”

La utopía de Bogdánov

Cuando Bogdánov escribió Estrella roja el mundo todavía era ancho y ajeno. Había pasado la fallida pero prometedora Revolución de 1905. Aún vendrían la Gran Guerra, el colapso de un mundo viejo y la concreción histórica de la promesa marxista. Por este y otros relatos es considerado también padre de la ciencia ficción rusa, un género incómodo para el régimen soviético, pero también uno de los capítulos más originales del género en el mundo, hasta el día de hoy.

Leonid, Lenni, un terrícola entusiasta, viaja al planeta rojo y ve a la Tierra volverse una uña en la estratósfera. Bien atendido en Marte, conocerá una sociedad soñada. Visita con igual arrobo la escuela (“casa de los niños”), el museo de arte, la fábrica (con particular admiración proletaria), la clínica, el centro de investigación científica, en una sociedad superior, pues socialista, a sólo un planeta de distancia de la Tierra. Vaya estrella roja. Cabe insistir en el valor pionero de esta novela pedagógica, una década antes de la Revolución rusa. ¿O es antipedagógica? No se salva del desengaño cerca del fin del mundo.

Tiene gracia el modo en que Netti, su marciano favorito, el médico y guía de Leonid, resulta ser mujer y entonces el terrícola comprende por qué se sentía atraído por su amigo, “considerada el mejor médico para todos aquellos casos que se salen del marco de la antigua experiencia médica”. Ya venía notando la apariencia andrógina de sus anfitriones. Su amor es apasionado, pero dura poco. El expansionismo marciano la manda a Venus. Luego, las ambiciones marcianas se exacerban al considerar sus líderes que la Tierra no tiene remedio, no está madura para un verdadero socialismo. A los marcianos les apetece y urge conquistar una porción de la Tierra para colonizarla, a sangre y fuego si es preciso, previendo el “patriotismo” terrenal que uniría a la humanidad contra el planeta rojo.

A la utopía de Bogdánov se interpone la extrañeza del otro mundo. En el prólogo, Leonardo Iván Martínez apunta que, como su contemporáneo H.G. Wells, comprende que esa extrañeza marciana es peligrosa, en cuanto superior, para la civilización terrícola. Una amenaza colonialista. Bogdánov no conocerá la avalancha estalinista y el medio siglo de tedio burocrático y totalitarismo disfrazado de revolucionario que quebraría cualquier espíritu libre, lo exiliaría a Siberia o lo liquidaría. Disidente de la hegemonía leninista, mal coexistió con su antiguo compañero y lo sobrevivió pocos años, concentrado en revolucionarias investigaciones, si no lunáticas, marcianas.

Experimentando con su propio torrente sanguíneo, se suma a los creadores autodestruídos del período, como en su temperamento terco Osip Mandelstam, o en la ficción desafiante y el alcohlismo Sigismund Krzyzanowski (otro escritor fantástico traducido por Bustamante), autor de La nieve roja, Memorias del futuro y otras novelas y cuentos de inocencia perdida, proscritos por el comisario Gorki, y que no se publicaron hasta el ocaso del comunismo.

No es poco el interés que despierta en nuestro terrícola la solución que dan los marcianos al suicidio y la eutanasia. De modo notable, también postula veinte años antes de su muerte las bases de los experimentos que lo llevarían a la tumba. Le explica su guía en Marte y futura novia: “Hemos ido más allá, armando transfusiones entre dos individuos, cada uno de los cuales puede transmitirle al otro multitud de condiciones para aumentar la vida. Esta simple transfusión de sangre simultánea de una persona a otra y a la inversa, se lleva a cabo por la interconexión entre sus sistemas circulatorios”, lo cual ocasiona “una renovación profunda en todos sus tejidos”. Un “intercambio amistoso entre dos camaradas no sólo ideológico, sino también fisiológico”. No una eterna juventud, pero casi; una juventud duradera, por así decir. Recordemos, Lenin lo tildó de “idealista”.

La novela se precipita sin embargo al desastre cuando la onda marciana lo quiere convertir en traidor de los terrícolas. El personaje enferma, le sale lo dostoievskiano, asesina a uno de sus mentores y los marcianos lo regresan a la Tierra, convertido en un caso siquiátrico. Herido e inconsciente llega a la clínica del doctor Werner, su último testigo.

¿O Lenni sólo lo soñó, herido en la batalla revolucionaria? Se colapsa. Mientras se recupera, Netti lo rescata de la clínica, y juntos desaparecen. Apenas el último párrafo, escrito por el doctor Werner, reabre la escotilla de la esperanza terrenal: “Todo lo peor quedó atrás. La lucha fue larga y ardua pero la victoria está ante nosotros. Las luchas del futuro serán más sencillas.”

Un siglo después, ni modo que uno se ría-