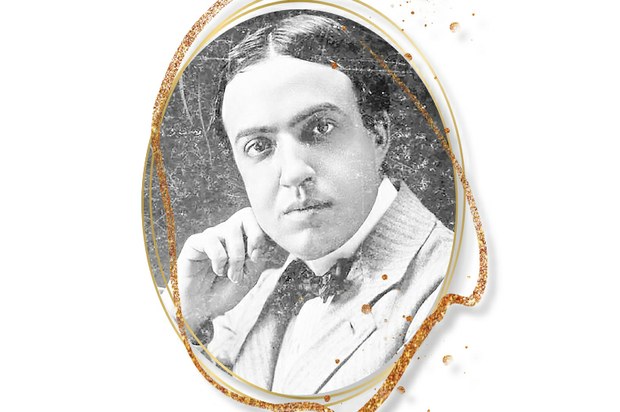

Josep Carner un poeta catalán en México

- José María Espinasa - Sunday, 23 May 2021 07:16

----------

Hace un poco más de cincuenta años –el 4 de junio de 1970– murió el gran escritor catalán Josep Carner. Salvo los especialistas en cuestiones del exilio español, pocos tienen presente que Carner vivió en México, exiliado de 1940 a 1945, junto a su segunda esposa, Emilie Noulet, especialista en Paul Valéry (de quien fue secretaria), y que escribió una obra de teatro con motivo mexicano, Misterio de Quanaxhuata, se vinculó a El Colegio de México y a la Universidad, donde dio clases. Su labor como diplomático fue ejemplar y se mantuvo leal a la República española. En 1945, acabada la guerra, regresó a Europa y residió en Bélgica, donde murió. Para muchos historiadores literarios, Carner es el fundador de la poesía catalana moderna. En él convivieron una mirada progresista y democrática con una profunda religiosidad y un firme catalanismo. Si lo traigo a estas páginas ahora es porque en México se publicó en una muy hermosa edición, como todas las de la editorial Séneca, animada por José Bergamín, su poema extenso Nabi, verdadera obra maestra de la lírica del siglo XX.

Dos cosas llaman la atención de ese poema en su edición mexicana. La primera, lo poco explorada que ha sido la relación, si la hubo, con los poetas mexicanos, en especial con los que escribieron, bajo la sombra de El cementerio marino, poemas extensos de singular importancia –pienso, desde luego, en José Gorostiza y Muerte sin fin, pero también en Jorge Cuesta y el Canto a un Dios mineral, en Carlos Pellicer y sus Esquemas para una oda tropical, y en los más jóvenes Octavio Paz con Piedra de sol y Alí Chumacero con Responso del peregrino. Así fuera en los pocos años que pasó en nuestro país, seguramente lo conocieron y leyeron Nabi. No es que haya muchos puntos en contacto con los de los contemporáneos, Cuesta, Pellicer y Gorostiza, ni con Paz, a pesar de la lectura común de Valéry. Los hay más con Chumacero, por el carácter dramático de los textos y por el catolicismo presente en ellos, casi con rasgos litúrgicos y por la melodía que los recorre cercana a la plegaria.

“Nabi” quiere decir profeta en hebreo y el texto está inspirado en el episodio bíblico de Jonás (en el cual la ballena es sólo una parte) y consiste en un largo ruego/reclamo a Dios. La musicalidad del poema es tal que cuando se lo lee uno siente el impulso de decirlo en voz alta, de ponerlo en escena, aunque sea para uno mismo. La profecía no cumplida no deja de ser profecía y el Dios capaz de prometer inusitados castigos de refinada crueldad puede ser también –es– el Dios del amor y del perdón. Es inevitable leer el poema en el trágico horizonte histórico en que fue escrito, la Guerra civil española y la segunda guerra mundial. Como la Antígona, de José Bergamín o la de María Zambrano. La cultura española, como la mexicana, tiene en su centro la religiosidad cristiana, así encarne en mitos griegos, y para los escritores católicos (como lo fueron Carner, Bergamín y Zambrano) hablar del terrible papel de la Iglesia en los conflictos bélicos requirió un gran esfuerzo intelectual y emotivo, al tratar de entender el desgarramiento humano.

A estas alturas de la presente nota, el lector pensará que ya me olvidé de la segunda cosa que quería mencionar. El poema publicado por Séneca fue escrito –más que traducido– por el propio Carner en español (la versión catalana fue publicada casi simultáneamente unas semanas antes, creo que en Buenos Aires) y ha sido traducido del catalán al español por otros autores. No es este el lugar para hacer un ejercicio comparativo de las dos versiones carnerianas, y de éstas con las terceras, pero sí vale la pena señalar que una de las cosas que el poema pone en juego es precisamente la traducción, pues en cierta manera el habla de Jonás traduce la voz de Dios, por lo que le da mayor densidad a lo que el texto plantea. (No es, tampoco, la única vez que ocurrió esa doble escritura catalán/español en México –en Cataluña es un hecho frecuente–: otro caso notable aquí es el Ecce homo, de Agustí Bartra, en donde también existen dos versiones debidas al propio poeta).

A pesar de la extrañeza y lo poco que se conoce el poema entre nosotros, Nabi debe ser considerado en la edición mencionada, en cierta manera, un poema de la literatura mexicana, no porque me obsedan ni el afán nacionalista ni la necesidad de apropiación, sino porque el diálogo sincrónico en aquellos años era aquí muy rico y diverso. Por ejemplo, me gustaría saber si Carner leyó a López Velarde y, si lo hizo, qué pensó de La suave patria. Como sabemos, el extraordinario texto del escritor zacatecano no ha sido, salvo contadas excepciones, una de ellas, Alfonso García Morales, bien leído fuera de nuestras fronteras. Es cierto que en Carner hay un clasicismo que lo diferencia de, por ejemplo, J. V. Foix, diez años más joven, y que está más cercano a la estética de Juan Ramón Jiménez que a la de López Velarde, pero la pregunta me sigue rondando: ¿lo habrá leído?

López Velarde, de quien el año que viene se cumplirá el centenario de su muerte, tiene en muchos de sus –a un tiempo– melancólicos y juguetones poemas la labor de ese truchimán entre una lengua y otra, entre una palabra y otra, incluso desde el propio idioma. Sabemos que la capacidad adjetiva del zacatecano es a la vez sorpresiva y de una precisión extraordinaria. Carner es también un preciso “adjetivador” de emociones, dramático a veces, pero nunca melodramático, al grado de que la cualidad se transforma en carácter en sus textos.