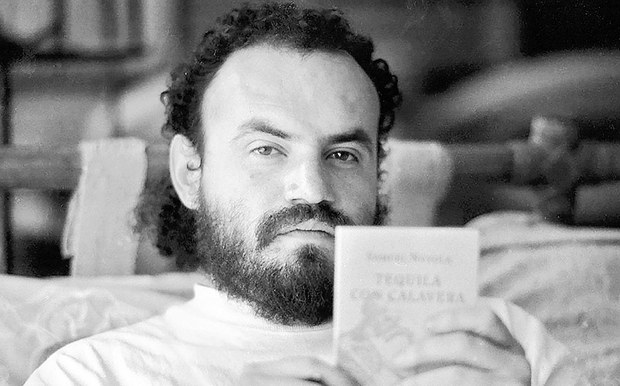

Samuel Noyola, foto de Rogelio Cuéllar

Samuel Noyola: el poeta que saltó al abismo

La vida del ser humano es arcilla con la que el poeta trabaja, pero la obra del poeta no se resume a esa tierra: es siempre otra cosa, aunque el vínculo entre el oficio de vivir y el oficio de escribir, como nos enseñó Cesare Pavese, se hila a partir de la observación lúcida más que de la imaginación lúdica. Querer interpretar a un poeta a partir de su persona, de su biografía social, puede echar luz sobre ciertos aspectos, pero nunca podrá explicar del todo una obra, sobre todo porque toda vida es compleja, y porque a lo largo de la misma no tenemos un solo cuerpo sino habitamos diferentes edades y el poeta es, entre nosotros, alguien que asume lo que no todos están dispuestos a reconocer: tener más de una vida, como los gatos, e incluso estar habitado por distintas almas. El poeta escribe a menudo como una forma de resistir la banalidad de la contingencia, pero también como una manera de revelarse contra la propia nimiedad, e incluso como un camino único para encontrar incluso ahí, en la falta de sentido con que la existencia tantas veces se nos muestra, la presencia intangible de la belleza, aún cuando ésta sólo tenga la forma del verso y la palabra, es decir, sólo sea real en el poema.

Digo esto no únicamente porque una parte de la vida del poeta Samuel Noyola, de su deterioro y desaparición, expuesta por el periodista y realizador Diego Osorno en su documental Vaquero de mediodía, nos arroje una visión del poeta ciertamente desoladora, donde el autor de Tequila con calavera se nos presenta al filo de sus abismos, y es verdad que quienes lo conocimos somos testigos de su pulsión autodestructiva y del fantasma que deja su desaparición entre los amigos y conocidos que lo vimos caer vertiginosamente por la pendiente del alcohol. Pero si leo a Samuel Noyola veo crecer sus versos frente a mis propios recuerdos, y en ellos el hombre se muestra pleno de dones y recursos literarios, tan seguro de sí que no esconde ni su estatura literaria ni, incluso, una cierta arrogancia. Creo que un poeta lo mínimo que se merece es ser leído, y si uno hace esto con Samuel Noyola se encontrará con un conjunto de poemas muchas veces extraordinarios, pues en ellos no padece la dificultad para habitar el mundo que el documental subraya; por el contrario, desde la poesía y en la poesía Noyola celebra su capacidad para nombrar lo que Guillermo Sucre llama “la belleza demoníaca del mundo”. Y aquí entiendo por poesía esa la posibilidad de encontrar sentido, a partir de la palabra y del verso, y donde la escritura sorprende a quien escribe, pues algo en el orden interno del poema excede a la voluntad misma de su creador, a tal punto que el poeta pasa a ser la creación de su obra y no al revés.

Vayamos pues al encuentro con los versos de Samuel: “Caligrafía o imagen,/ ideograma del silencio,/ mi sangre entró de golpe a la escritura.”

Más que una confesión se trata de una confirmación; no está diciendo que la poesía entró en su sangre, sino algo aún más radical: es la sangre del poeta la que “de golpe” entra al universo de la escritura, y aquí por escritura yo entiendo que se refiere a la palabra poética. Este verso concentra mucho de lo que, a mi modo de ver, representa la actitud de Noyola ante el hecho poético como un accidente irremediable, ciertamente violento, un “golpe” que de súbito transforma su mundo. Si uno contrasta la viñeta biográfica de su hermana Edith con el documental de Osorno es posible imaginar que entre el joven de familia católica y disciplinada de Monterrey y el hombre errante que vaga por la ciudad y desaparece en ella hay un quiebre ¿Esa transformación se debe a la poesía? ¿Es la poesía para Noyola aquello que lo redime o que lo lanza en brazos de sus demonios? No lo puedo saber, pero tengo la impresión de que la poesía en Samuel operó como una fuerza centrífuga que lo expulsó del reino de la infancia y su primera juventud hacia un cierto estado de salvajismo, donde la guerra de Nicaragua, por ejemplo, a la que se incorporó como algunos jóvenes rebeldes de su generación, y la ciudad insomne que recorría o “la flor del vicio” de la que habla, fueron pasajes de tránsito que le obsequiaron una sola certidumbre: la de que su vida sólo tenía sentido, en su caso, como escritura poética: “Artista entre espejos de cantina./ Alquimista del álgebra y el alma,/ cuando me impulsaron al diez/ solo alcancé a ver el cero,/ el gong del vacío,/ salte:”

Si como nos dice en sus poemas, en el cristianismo encontró que el pecado es un fetiche y el bien una Quimera, de la revolución sandinista volvió con la certidumbre de que “las consignas fueron acústicos patíbulos”. Tras perder la fe en dios y la revolución, el poeta se encuentra convertido en “sombra dantesca de ciudad”. Tiene razón Edith Noyola en darle al poema “Arcano cero” la centralidad que merece en la obra de Samuel, pues ahí el poeta de veinte años muestra simultáneamente su potencia poética y su lucidez cegadora, en un momento en que su visión del mundo lo hace renunciar a los dioses y a los mitos de la historia pero desde una actitud vitalista y un erotismo “sensitivo y violento”, que sin embargo es capaz de tomar de Lope de Vega unos versos que lo retratarán de cuerpo entero: “oye sin instrumento/ las ideas de un loco/ que a la cobarde luz de tanto abismo/ intenta desatarse de sí mismo”.

Esta cita de Lope me permite además compartir algo que me parece importante; es cierto que una parte de la biografía de Samuel podría encajar en la novela de Roberto Bolaño, que su adherencia desquiciada al abismo podría convertirlo en otro personaje de Los detectives salvajes –y creo que Diego Osorno es seducido por ese influjo–, pero la poética de Samuel dista mucho de ser empática con el infrarrealismo de Mario Santiago Papasquiaro o José Vicente Anaya, porque paradójicamente el salvajismo de Noyola no aspira a la ruptura en el ámbito de la poética ni de la política, su poesía no pretende ser disruptiva sino todo lo contrario: quiere, y lo consigue, inscribirse en la tradición de la lengua española; Samuel se asume descendiente de los poetas del Siglo de Oro –“los clásicos entintaron mi sangre”, dice en un precioso poema dedicado al castellano. En todo caso, Noyola tiene mucho de moderno –es decir de maldito, de la estirpe de Rimbaud– y de haberse encontrado el autor de Nadar sabe mi llama y Palomanegra Poductions presente en algún episodio en que los infrarrealistas se hubiesen propuesto poner en dificultades a Octavio Paz, como lo hicieron, lo más seguro es que Noyola habría arremetido contra los infras con equiparable salvajismo al que acostumbraban los detectives de Bolaño. Y en esto radica un rasgo muy característico y extraño de su personalidad límite, de frontera con lo antisocial que tantas veces lo orillaba a la marginalidad y el desamparo: su aprecio por el gran canon de la poesía en nuestra lengua, de Lope o Góngora a Sor Juana, o por poetas como Octavio Paz, Manuel Ulacia, Marco Antonio Campos, Francisco Hernández, Luis Alberto de Cuenca, Horacio Costa, Víctor Manuel Mendiola, o Severo Sarduy. Y no creo que sea inoportuno recordarlo: este poeta de vida errante y desordenada, libérrimo e indómito, fue siempre reconocido por aquellos poetas que ocuparon una cierta centralidad en el paisaje de su tiempo, y no es extraño observar en algún poema incluso la exquisita presencia críptica de un Gerardo Deniz –“¡Caracoles!”, es un ejemplo–, mientras el cuerpo de su poesía está más cerca de la de Paz o Lizalde, o si se quiere de ciertos antipoemas del estilo de Nicanor Parra. Esto me parece importante señalarlo porque, desde el punto de vista poético, Samuel fue todo menos un marginal: aunque decidió vivir fuera del orden social y llevar a veces una existencia mendicante, sin remuneración alguna y sin techo, como poeta estaba sentado en las mejores mesas a las que podía aspirar un poeta de su generación, baste recordar que fue celebrado y promovido por el propio Paz.

Pero si de lo que se trata es de definir a Samuel Noyola nadie como él mismo, capaz de describirse como un bárbaro en caprichosas y disparatadas circunstancias, o como lo hace en “Epitafio”, citado en un cariñoso texto por Alberto de Cuenca, como un “caballero errante” y “goliardo ambulante”, “con la mente cargada de lujos y de sombra”.

Hay poetas, lo sabemos, que escriben siempre el mismo poema. Samuel pertenece a ellos. Su obra es una donde habla siempre de un mismo asunto: del poeta y la poesía, de él y su escritura; se trata pues de las visiones de un poeta en medio de un mundo desconcertante, de la afirmación del escritor que sabe que su presencia aquí es una forma, entre dionisiaca y heroica, de rebelarse ante la obediencia y la fatuidad, la insensibilidad y el miedo al vacío. Por eso frente al abismo prefiere saltar que sujetarse a las falsas certidumbres, llámense fe o revolución, pero también, a pesar de sus pequeños e intrascendentes guiños románticos, Noyola no reivindica ni el amor, ni el deseo, ni la amistad. Su gran amor es uno solo: la poesía. ¿Puede alguien sobrevivirse a sí mismo cuando el gran amor de su vida es ése, cuando nada fuera de la palabra poética merece en realidad ser tomado en cuenta? Que responda el poeta estas preguntas: “Levantar palabras de la ceniza/ cotidiana, es el trabajo del poeta// […] donde palabra es ángel derribado/ al hallar su razón en el infierno”.