La flor de la palabra

- Irma Pineda Santiago - Sunday, 23 Jan 2022 07:50

La literatura en lenguas indígenas, según ELIAC (Escritores en Lenguas Indígenas AC), se puede entender como “la creación individual o colectiva (oral o escrita) que se recrea, se piensa y se estructura a partir de los elementos estilísticos y patrones culturales de los pueblos indígenas. Esta literatura, refleja no sólo el sentir y la sensibilidad de cada creador, sino que está impregnada del pensamiento filosófico de los pueblos, de la palabra de los ancianos, de los acontecimientos históricos y cotidianos, así como de la concepción de belleza y armonía que cada cultura posee”.

En el territorio que hoy es México, desde hace siglos ya se usaban formas de escritura pictográfica e ideográfica, plasmando en códices los rituales religiosos, los acontecimientos históricos, sociales, militares y políticos, la filosofía y la poética. A la llegada de los españoles, dos eran las culturas más reconocidas por su producción literaria: la náhuatl y la maya.

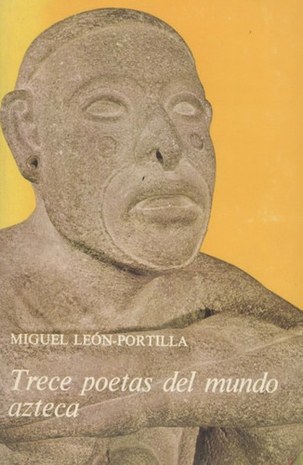

Los nahuas cultivaron géneros como el huehuetlatolli, discurso de los ancianos, así como el Ilamatlatolli, el discurso de las mujeres sabias; el tlahtolli (relatos), y cuícatl o canto, en los cuales destacan las obras de Nezahualcóyotl, Tecayehuantzin, Ayocuan, Cacamatzin, Nezahualpilli, la poetisa Macuilxochitzin y otros más que podemos encontrar en Trece poetas del mundo azteca, de Miguel León Portilla o en la antología Literatura indígena, ayer y hoy, compilado por Natalio Hernández, con prólogo de Carlos Montemayor.

En la cultura maya se tienen ejemplos del uso poético del lenguaje en las profecías de los Libros del Chilam Balam. El pueblo maya-quiché (ubicado en lo que ahora es Guatemala) generó una obra anónima y colectiva: El Popol Vuh, que además del valor histórico y literario, sirve a la sociedad indígena como herramienta para orientar su futuro.

Por su parte, los zapotecos desarrollaron géneros como el libana (sermón), el diidxagola (proverbios), el riuunda’ o liuunda’, que se refiere al canto y a la poesía, el diidxaguca’-diidxaxhiihui’ (mentiras), los cuales se siguen escribiendo y están aún vigentes, a excepción del libana.

El movimiento literario en lenguas indígenas se empezó a vislumbrar con mayor fuerza a finales de los años ochenta, época en la que se discutía en torno a los alfabetos, puesto que muchos estudiosos de los idiomas originarios y los mismos creadores consideraban necesaria la estandarización de éstos para escribir. Si bien no lograron acuerdos en ese momento, la literatura encontró cauce en espacios como Ojarasca (suplemento del periódico La Jornada); Hojas de Utopía (Fundación Cultural de Trabajadores de Pascual y del Arte) o NUNI, publicación de ELIAC; mientras que los trabajos para establecer las normas de escritura fueron asumidos posteriormente por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (creado en 2005), que a la fecha ha logrado la normalización de diecisiete lenguas y continúa los procesos para doce más.

Los escritores indígenas, a la par de la literatura, realizan un importante activismo para fortalecer y desarrollar las lenguas, los jóvenes creadores en este mileno hacen sonar su voz con fuerza, puesto que están vinculados profundamente a sus raíces, al mismo tiempo que conocen las herramientas de la modernidad que aprovechan para dar a conocer sus creaciones en distintos géneros.

En este sentido, podemos decir que en los pueblos indígenas se está fortaleciendo una tradición literaria escrita que se vuelve guardiana de la memoria al conservar historias personales y colectivas; que ha podido comunicar los elementos culturales de una generación a otra, además de que favorece la restauración de la lengua ya que, quienes escribimos en nuestras lenguas maternas, recuperamos vocablos que habían caído en desuso por la castellanización, y generamos palabras nuevas, es decir, recurrimos a los arcaísmos y neologismos, lo que nos habla también de idiomas vivos, que están en constante movimiento.