Las huestes de Drácula: vampiros reales y ficticios (tras la huella de 'Nosferatu')

- Rafael Aviña - Saturday, 26 Feb 2022 20:40

----------

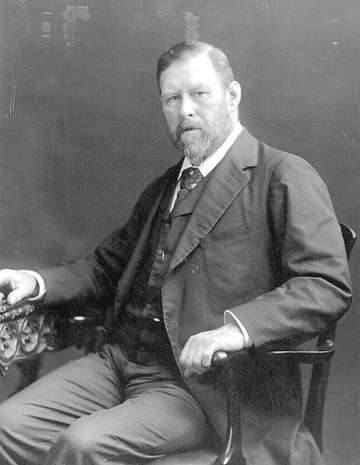

Más terrible que la ficción

En mayo de 1897, el escritor irlandés Abraham Bram Stoker publicaba la novela Drácula, que a la larga se trastocaría en la obra seminal del tema vampírico. No obstante, ¿qué hay de los verdaderos vampiros? Aquellos que inspiraron a Stoker y que abrirían, a su vez, una veta inagotable en la pantalla grande. El mito del vampiro no puede aislarse de un líquido vital: la sangre, base de ritos y tabúes ligados por igual a la vida, la muerte y el sexo, y justo es el vampiro el ser que engloba todos estos elementos. Sin embargo, en esa fascinante vorágine de dualidad que la leyenda encierra, preexiste una realidad más cruenta y terrible que supera cualquier ficción.

El vampiro mítico arrasaba con pueblos enteros a través de la paranoia social creada en las propias mentes de las víctimas sobre ese personaje que regresaba de la muerte para alimentarse de la sangre de los vivos. Por su parte, el vampiro real, la más física y la menos espiritual de las manifestaciones sobrenaturales, termina adquiriendo el apelativo de monstruo humano antes de la Revolución industrial: más tarde clasificado como asesino sicópata, oculto en el oscuro anonimato de una estadística criminal, cuyas víctimas sangrantes no regresan de la tumba para formar legión, su caso no integra un expediente de no muertos sino de crímenes sin resolver.

En efecto, para el vampiro de la postmodernidad que saltó al estrellato de los medios como asesino en serie al inicio de la década de los sesenta, no existe nada más fascinante que el contacto con la carne y la sangre humana. Un acto que adquiere retorcido carácter sacramental, una suerte de comunión divina y rito íntimo y secreto que separa al homicida de la humanidad. Descuartizar, como lo hizo Jeffrey Dahmmer en Milwaukee, entre 1978 y 1991. Mutilar y pintarrajear las paredes con sangre de sus víctimas, como lo hicieran los enviados de Charles Manson en 1969. Sexualizar cuerpos vivos o muertos y abrirlos en canal para fotografiarlos con una Polaroid, como lo perpetró Henry Lee Lucas entre los años sesenta y ochenta, o estrangular, violar y degollar a menores de edad hasta alcanzar un potente orgasmo, como lo practicaron Peter Kürten y Fritz Haarman en la Alemania de la década de los veinte.

Sin duda, los asesinos en serie encarnan a los nuevos vampiros de una cultura criminal que se autoalimenta de la necrofilia, un atrayente espectáculo multimedia de horror, morbo y perversión, que atrae día a día a un público fascinado por los casos criminales más violentos, como lo demuestran las decenas de miniseries afines del catálogo de plataformas digitales como Netflix.

Los vampiros, esos seres noctívagos y solitarios que se alimentan de sangre humana para poder sobrevivir, los atractivos protagonistas del folclor de todo pueblo y de ancestrales narraciones orales, son los mismos que han cautivado a escritores de prestigio y clavado sus colmillos, no siempre con fortuna, en la pantalla grande y en la televisión. A su vez, se confunden con crueles líderes y mandatarios de la Antigüedad y con los homicidas psicópatas cuya mente torturada por el insano deseo de asesinar los lleva a extraer su lado oscuro y violento.

Sed de sangre y crueldad

Siglos antes de que maniacos reales y ficticios como Haarmann, Albert Fish, Lucas, Dahmer, Andrei Chikatilo, Anibal Lecter o el Dollarhyde de Sabueso/ Manhunter (Michael Mann, 1986) cometieran sus espeluznantes actos vampíricos, otros asesinos sádicos dejaron su huella roja en la historia debido a sus métodos crueles y su sed de sangre, tan ancestral como la del mito del vampiro.

Nacido en 1404 y muerto a los treinta y seis años, Gilles de Rais, noble francés y héroe nacional, fue tal vez el primer caso insólito de vampirismo real. Vigoroso deportista, noble encumbrado y de gran inteligencia, Rais peleó al lado de Juana de Arco y fue nombrado mariscal cuando aún no cumplía los veinticuatro años. Sin embargo, a partir de 1432 se dedicó a raptar niños, a quienes sodomizaba y despedazaba mientras saciaba sus instintos de sangre. Luego de participar en aquellas orgías, Rais se sumía en un estado de coma casi cataléptico, cual vampiro en su féretro.

Por aquellos años, en Rumania, nacía un hombre que inspiraría al mayor vampiro de la literatura y el cine, Vlad Tepes Dracul, El Empalador (1431-1477), llamado así por su método cruel para castigar a sus enemigos. Príncipe de Valaquia a quien se le atribuyen cerca de cien mil muertes por tortura, sería inmortalizado por Stoker en su obra Drácula, en la que se funden leyendas, tradiciones, ciencia y fantasía en un relato epistolar que Stoker conjuntó con gran habilidad a través de una obra romántica, de aventuras y horror gótico, inspiración sin crédito del filme Nosferatu (Friedrich Wilhelm Murnau, 1922) e infinidad de versiones más.

Igual o más sangrienta que aquellos, Elizabeth Bathory (1560-1614), apodada La condesa sangrienta, sacrificó a centenares de doncellas vírgenes. Las cifras hablan de trescientas a seiscientas jovencitas, a quienes desangraba utilizando curiosos y enfermizos métodos, como el introducir a la víctima en un estrecho cajón de hierro equipado con afilados cuchillos vueltos hacia dentro y colgado del techo con orificios en la parte inferior para, de esta forma, recibir una copiosa lluvia de sangre, un sacrificio ligado a la idea de la belleza y sobre todo de la juventud: la inmortalidad que hizo de los vampiros uno de sus mayores dogmas…

La ficción como sueño: Murnau, Browning, Dreyer, Herzog, Meherige…

Los murciélagos, estacas, crucifijos, collares de ajo y los hilillos de sangre fluyendo por dotados pechos femeninos, pasaron de la literatura al cine casi de manera instantánea. Es decir, de Stoker, John William Polidori, Guy de Maupassant, Joseph Sheridan Le Fanu, a Horacio Quiroga, Stephen King y Anne Rice y otros, a las versiones de Nosferatu, las sagas vampíricas de la Universal, la Hammer Films, o a cintas de brillantes cineastas y/o artesanos de la Serie B, como Alan Gibson, Roy Ward Baker, Bob Kelijan, George A. Romero, Tobe Hooper, John Carpenter, Wes Craven o Kathryn Bigelow, Francis Ford Coppola y más, incluyendo una larga serie de filmes nacionales como el dirigido por Fernando Méndez y protagonizado por Germán Robles, o las sagas de Santo contra las mujeres vampiro y El vampiro y el sexo…

No obstante, Drácula (1931), de Tod Browning, protagonizada por Bela Lugosi, inspirada más en la obra de teatro que en la novela de Stoker, lanzó al vampiro como uno de los grandes monstruos del cine. Ya antes, un filme silente concibió un espectáculo fascinante sobre ese mal encarnado: Nosferatu, de Murnau, con Max Schreck, rehecha de manera sorprendente por Werner Herzog en 1979 con Klaus Kinski y más tarde por David Lee Fisher con Doug Jones. A Nosferatu le seguiría Vampy (1932), del danés Carl Dreyer, inspirada en un célebre relato de lesbianismo vampírico, Carmilla, de Le Fanu, y centenares de películas más.

Vampiros y cineastas: un pacto

En ese sentido, destaca la extraña apuesta de La sombra del vampiro (2000), del británico Edmund Elias Merhige, que entremezcla ficción y realidad en un inquietante homenaje cinéfilo al cine dentro del cine, con Willem Dafoe como el enigmático Max Schreck, protagonista de aquella obra cumbre del expresionismo alemán, Nosferatu, el vampiro, del cineasta gay Murnau, interpretado aquí por John Malkovich. Se trata de un logrado duelo actoral entre Dafoe, actor de culto donde los haya, y Malkovich como el cineasta ambiguo e histérico adicto al láudano, que retomó algunos de los elementos narrativos de la novela de Bram Stoker y, para evitar el pago de derechos, la retituló bajo el nombre de Nosferatu (No muerto en serbio), para crear un universo de sensual ensoñación y mostrar la enorme carga de soledad y tristeza del vampiro, el antihéroe trágico por excelencia.

El eje del relato lo compone la extraña conducta de Schreck durante la filmación de Nosferatu. Se rumoreaba que el actor solía pasear por las noches, dormía en un ataúd como Lugosi y evitaba el contacto con el equipo de rodaje. De hecho, la premisa de esta intrigante historia es mostrar que Schreck era en verdad un No muerto que intentaba vampirizar a la heroína Greta Schroeder y cobró varias víctimas durante la filmación, en una inteligente película que transita entre el sueño y la vigilia a partir del delirante pacto creativo y vital entre cineasta y vampiro.

Merhige concibió un relato de una originalidad y belleza sorprendentes como aquella alegórica secuencia en la que Nosferatu/Orlock descubre la luz que emite un proyector, en una obra sensible, irónica y propositiva que supera el simple homenaje, pese a que la cinta reconstruye situaciones y encuadres y rastrea en los escenarios naturales donde se filmó la cinta de Murnau, como el castillo de Oravsky construido en el siglo XIII en Eslovaquia y los impresionantes Cárpatos. Luego de realizar Begotten (1991), producción independiente de bajo presupuesto filmada en blanco y negro centrado en una extraña criatura y un hombre torturado por muñecos, Merhige regresó con La sombra del vampiro premiada en Sitges, cuya inquietante premisa arroja otra pregunta: ¿En efecto, Murnau rebasó los límites de la ficción en un filme naturalista adelantado a su momento?