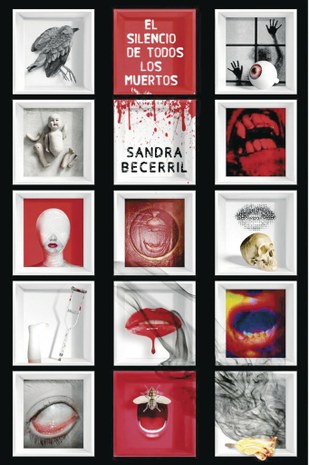

“El silencio de todos los muertos”: violencia y terror en la literatura femenina / Entrevista con Sandra Becerril

- Eve Gil - Sunday, 10 Apr 2022 06:50

----------

–La historia transcurre entre la década de los ochenta y la de los noventa, durante la infancia y adolescencia de Alex, la protagonista, quien sueña con ser escritora y ganar el Nobel de Literatura –si Octavio Paz pudo, ¿por qué yo no? Creo ver mucho de ti en ella…

–Todos los escritores formamos parte de nuestros personajes y viceversa. Sí, convergen esta Sandra y esa Alex en el deseo de escribir siempre, sobre todo terror. Ya después cuando el personaje crece tomamos caminos diferentes.

–Haces alusión a una novela titulada El ángel perverso. No mencionas al autor pero expones el argumento y me pareció casi idéntica a Todo ángel es terrible, de Gabriela Rábago Palafox, a la que siento como tu antecesora más próxima. ¿Es exacta mi apreciación?

–El ángel perverso en realidad es una referencia a Ángel malvado, una novela que leí mucho de niña, de Taylor Caldwell, que más tarde fue llevada al cine con Elijah Wood. Me impactaba mucho cómo una madre debía elegir entre uno de los niños y cómo la maldad podía ser innata, porque iba en contra de todo lo que me habían enseñado. Acerca de Gabriela Rábago Palafox, recuerdo haber leído Pandemia y La voz de la sangre; tiene historias fuera de lo común y eso siempre se agradece, que se salgan de la caja. Era una autora que usaba el terror como pretexto para escribir grandes historias. Mis influencias van más por el lado de Horacio Quiroga y su forma de describir a los personajes de sus cuentos, parecido a la novela que mencioné, donde el mal está presente sin que tenga que explicarse, pues se explica por sí mismo. Clive Barker es otro autor que me sacaba de la realidad de una forma impresionante; Richard Matheson y su habilidad para crear personajes muy humanos.

–Aunque el terror surca esta novela de principio a fin, creo que lo más terrorífico tiene más que ver con la violencia doméstica: primero las golpizas del padre a la madre, luego la virtual ausencia de éste que, aunque habita la casa, se aísla del resto de la familia y le retira el habla a su mujer, lo cual pudiera ser producto de una brutal violencia psicológica. ¿Qué fue lo que quisiste expresar con esta situación que en la década de los ochenta debía padecerse en silencio?

–Justo eso, el silencio, la comodidad y la normalidad con la que se vivían este tipo de dinámicas. Todos sabíamos que a la vecina la golpeaba el marido, o que era un ebrio y nunca llegaba, o que a tal la habían abandonado con sus hijos, o el maestro que pedía sexo a las alumnas a cambio de calificaciones, etcétera. La violencia se había normalizado a tal grado que se aceptaba y aún ahora hay estragos. La gente que vivía –o nacía– en esos años, son a los que hoy les cuesta tanto trabajo cambiar la forma de ver el mundo y no hacerlo ya desde esos ojos machistas, violentos y misóginos con los que fueron educados.

–La casa de la novela parece demasiado real. Prácticamente nos das la dirección y una serie de señales para llegar hasta ella… ¿existe esta casa?

–Sí, existe en la dirección y las señas de la novela; claro que desde hace cuarenta años todo ha cambiado. Hice una investigación profunda y una línea de tiempo para que los eventos externos y las construcciones coincidieran con los momentos de la novela. Y sí, viví en ella, no en los años en que viven los personajes sino más tarde, del ’85 al ’97 más o menos y, de hecho, tuve una infancia muy feliz en esa construcción. Era un gran escenario para este tipo de historias; creo que si no hubiera vivido ahí escribiría otro género. Por supuesto, hay mucha invención en ella, no era tan grande ni tan aterradora, pero la imaginación de los niños puede más que cualquier fantasma.

–Ivonne parece tenerle mucho más terror a la posibilidad de que Alex pierda la virginidad que a los fantasmas y demonios que la subyugan. ¿Qué puedes decirme al respecto?

–También es una subtrama que quise abordar en la novela, el choque generacional entre alguien que fue educada con esa mentalidad en los años sesenta y su hija que de alguna forma está adelantada a su época. Ivonne es un personaje que tiene miedos más tangibles que fantasmas y demonios, teme que su hija sea abandonada también, porque el abandono no es sólo que la pareja se vaya, sino –el peor– que esté sin estar. Y, de alguna forma, Ivonne vuelca en Alex todas sus emociones y todo lo que no pudo vivir, pero con las mismas restricciones de su madre, abuela, etcétera. De nuevo es la forma en que fue educada, de la que quisiera escapar pero no tiene las herramientas para hacerlo. Le aterra que su hija sí pueda y que crezca, perder el control y el amor de ese bebé que Alex fue.

–Hay una gran investigación sobre la arquitectura y la historia fantasmal de algunos recintos de Ciudad de México. Háblame por favor de este proceso.

–Durante varios años he llevado un archivo de este tipo de construcciones. Tengo una obsesión especial por aquellas construidas en la época del porfiriato, que se repiten en otras de mis novelas (Desde tu infierno, Nightmares, La soledad de los pájaros y otras), esto es porque todas las historias están unidas de alguna forma. Por ejemplo, la abuela de Alex es coprotagonista en Nightmares y, así, es un universo el que he ido creando con estas mujeres, desde hace veinte años, que convergen en las construcciones también. La investigación que hago no se queda sólo en leer acerca de ellas, me gusta saber cómo son en persona: a qué huelen, cuáles son sus ecos, cómo se siente el aire en las paredes, etcétera. Para mí, los espacios arquitectónicos de mis historias son también personajes que debo conocer a la perfección.

–¿Te inspiraste en alguien en particular para crear a cr, el escritor de novelas sobrenaturales que decide ayudar a Alex a combatir la maldición de su casa?

–Tiene algunas características de Richard C. Matheson, y él lo sabe. No es él por completo, pero hay una parte de él que me inspira, que admiro mucho, que además estuvo conmigo en el proceso de esta novela y porque cada café semanal con él (ahora virtual) es una lección, un aprendizaje y una inspiración. En cierta forma también tiene un poco de amigos escritores que tengo en Estados Unidos, que han creído en mí antes de que yo misma lo hiciera. Gente maravillosa que me he topado en el camino y de los que aprendía al estudiar el género de terror en la escuela y ahora tengo la fortuna de tener en mi vida.

–Háblame de los planes de una adaptación cinematográfica de esta novela.

–No todas se pueden adaptar. Con esta disfruté mucho el proceso de escribirla que realizar el guión fue como revivir tanto a los personajes como la atmósfera. El guión ya lo tienen dos casas productoras a través de mi mánager en Estados Unidos, pero aún no hay nada en concreto.

–¿En qué proyecto trabajas actualmente?

–Escribo una nueva novela de una mujer que vive sus propios horrores en 1900, un guión de largometraje para Canadá sobre temas sobrenaturales y otro latinoamericano que se está cocinando y del que podré platicar pronto. Se filmará en Estados Unidos. Por otro lado, corrijo los guiones de una serie que creé el año pasado y ahora está produciendo y filmando Estrella Medina (productora de Hasta el viento tiene miedo y El libro de piedra) que además es su ópera prima como directora. Es una serie de diez capítulos en formato de cortometraje que habla de la violencia contra la mujer.