Homo Ludens: La cultura del juego

- José Rivera Guadarrama - Sunday, 22 May 2022 05:24

----------

La especie humana no es la única que juega: está comprobado que otros animales realizaban estas actividades mucho tiempo antes de nuestra existencia. Esas dinámicas están insertas en el desarrollo de la historia de la naturaleza, no es una cualidad nuestra, construida con objetivos claros o dirigidos hacia propósitos establecidos. Es por eso que, para Johan Huizinga, el juego es anterior a la cultura y a la razón.

El juego también está presente en los relatos cosmogónicos, pasando por la tradición filosófica, científica, religiosa y literaria. Muchas de esas narraciones antiguas dan cuenta de la forma en que los dioses jugaban con los humanos; las deidades se divertían con las tragedias y sufrimientos infligidos a los débiles mortales.

Esos actos lúdicos son parte importante del desarrollo de diversas especies vivas. Son ámbitos fundamentales del aprendizaje, de la convivencia, permiten adquirir habilidades para enfrentar situaciones adversas o complicadas. El problema es cuando nos preguntamos por el significado del juego, por sus características, por su desarrollo, sus objetivos. ¿Por qué jugamos?

En el principio fue el juego

La ciencia nos ha clasificado como homo sapiens, primates que hacen uso de la razón, que privilegian la inteligencia. Y también precisa que somos homo faber, con capacidad física y mental para realizar o fabricar cosas para nuestro uso, herramientas que nos permiten sobrevivir ante la adversidad.

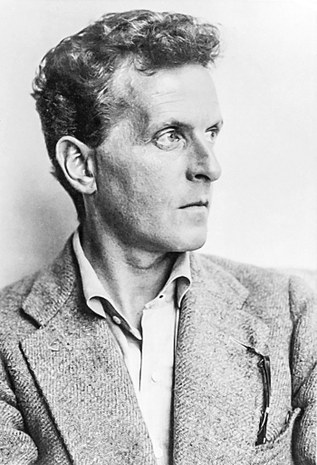

Sin embargo, en su libro Homo ludens (1938), Johan Huizinga se aparta de lo anterior y observa que, además de esas dos cualidades, hay otra que ha prevalecido a lo largo de la historia, que no sólo es parte de la especie humana sino que la comparten otros seres vivos, esto es, que “el juego es más viejo que la cultura”. Es decir, una actividad previa a la razón o a la fabricación de objetos. Por eso, “los animales no han esperado a que el hombre les enseñara a jugar”, indica. Ellos ya lo hacían y lo seguirán haciendo.

Partiendo de esas consideraciones, Huizinga reflexiona respecto a qué es lo que se debe entender por juego, qué características tiene, si es posible definirlo de manera concreta. Expone que es “una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas obligatorias, aunque aceptadas de manera libre”.

Mientras se va adentrando en sus complejidades, Huizinga descubrirá que, además de lo anterior, el juego también es una “acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión, de alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente”. Por eso, para él, esta función es considerada como uno de los elementos espirituales más fundamentales de la vida.

Su hipótesis más fuerte es que el juego es anterior a la especie humana y que, por lo tanto, nuestra cultura brota del juego, surge dentro de esas dinámicas, por eso en ella se juega. Sin embargo, no llega a conclusiones satisfactorias, a pesar de que sus esfuerzos van también en la búsqueda de significados hermenéuticos del vocablo en distintas lenguas a lo largo de la historia humana.

En ese escrutinio etimológico se pone de manifiesto otra variedad de conceptos que pocas veces entran en la discusión, tales como baile, rito, salto, sacrificio, canto, actividades que se desarrollaban desde la Antigüedad y que no se acuñaron como término único para el conjunto de “juegos”.

El juego, las reglas y los riesgos

Para Jean Piaget, el aspecto lúdico dentro de la enseñanza fue de importancia en sus estudios. Con sus teorías del juego, exponía que el niño necesita jugar porque es la única forma que tiene para poder interactuar con la realidad, sobre todo por medio de las experiencias a las que va siendo sometido a lo largo de su vida.

Sin embargo, lo anterior no aporta mucho en cuanto a los fundamentos de esta función. Al contrario, mediante ella se establece una problemática ambigüedad entre “lo serio” y “el juego”, una diferenciación que Platón ya había intuido en su diálogo sobre las leyes, en donde recomendaba dedicarnos a “jugar los juegos mejores”, los sagrados, del sacrificio, de los rituales. Estas perspectivas reflejan, entonces, que hay algunos juegos que son malos y otros sublimes.

Otros pensadores más radicales, como Heráclito y Nietzsche, coincidían en definir el mundo como un incesante juego de fuerzas destructivo-creativas, cuyo movimiento carecía de todo impulso teleológico. Ellos le quitaban todo el rango sacralizado y resaltaban su fuerte carácter narrativo, formativo, creador, imaginativo, lo que determina su realización.

Es así que la historia del juego abarca todo el origen de la naturaleza. Pero las prohibiciones en su uso y divulgación también han estado presentes, sobre todo en los siglos que abarcan desde la antigua Grecia hasta la Edad Media, en donde se señala la presencia de sistemas de prescripciones, reglamentaciones y permisos destinados a regular esta actividad, que muchas veces era considerada como peligrosa para la estabilidad de las instituciones, como en el caso de Platón.

Es por eso que Huizinga pretende exponer otra perspectiva de esta materia, descubriendo que dentro de esas actividades hay un espacio, una delimitación dentro del cual se juega. Por ejemplo, en la rayuela, en el estadio, la pista, el tablero, el escenario, la palestra. Estas demarcaciones determinan su frontera, más allá de la cual las reglas pierden sentido.

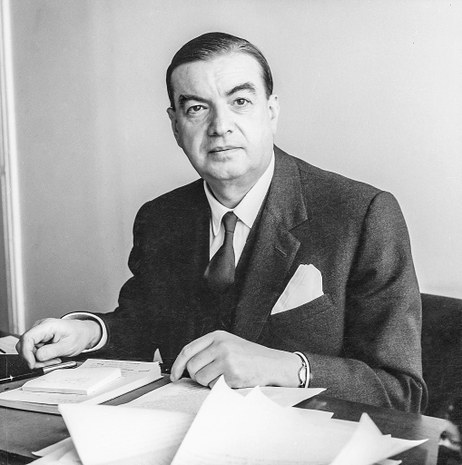

Pero quien mejor plantea una clasificación del juego es Roger Caillois. En su Teoría de los juegos (1958) logra conjuntar algunos denominadores comunes para todos los juegos. En primer lugar propone el sentido de lo libre como actividad voluntaria, de la que se entra y se sale cuando lo decide el jugador. La idea de un juego obligatorio es un contrasentido. Otro aspecto es lo separado, que está relacionado a la delimitación de un espacio y tiempo fijados de antemano. Después dice Caillois que está lo incierto, en el sentido de que el resultado no debe conocerse antes, ya que en ese caso pierde sentido el desarrollo del juego. Luego propone lo improductivo, en donde no se crean bienes ni riquezas, ni nada nuevo; en el caso de los juegos por dinero, desplaza la propiedad en el círculo de jugadores. Un atributo más lo designa como reglamentado, que refiere a lo que está sometido a leyes que instauran un orden inapelable. Por último está el aspecto de ser ficticio, en tanto actividad designada a lo que genera la conciencia de irrealidad o simulación.

Las categorías del juego

Para una exposición y clasificación más completa, Caillois propone dividir los juegos en cuatro categorías, sin que entre ellos impere un orden jerárquico, los cuales también pueden estar combinados entre dos o más:

Agón. En este grupo ubica los juegos de competición y destreza, en donde se produce un enfrentamiento entre contendientes en igualdad de oportunidades como boxeo, futbol, tenis, esgrima, carreras, golf, etcétera, o bien de tipo mental como el ajedrez, los juegos de tablero o de cartas.

Alea. Aquí, la competencia se basa en el azar para aprovechar las oportunidades que otorga la suerte, como en la ruleta, los dados, las loterías o los juegos de cartas. Una mezcla entre agón y alea.

Mimecry. Son los juegos de imitación o de ilusión que, en la mayoría de los casos, consisten en interpretar un personaje mediante el uso de máscaras, disfraces, pelucas, actividades ligadas al teatro o a la producción de espectáculo. En éstos se privilegia la invención y la capacidad de recrear formas.

Ilinx. Asignado a los juegos que provocan vértigo o pánico. Por ejemplo, los toboganes, las actividades en los parques de diversiones como la montaña rusa y los artefactos destinados a utilizar la velocidad o movimientos bruscos. Además están la hipnosis, el miedo, el aturdimiento y la náusea, entre otros.

¿A qué jugamos?

Pese a lo anterior, no se alcanza a responder por qué existe el juego y su importancia concreta dentro de la sociedad. Las aportaciones más importantes de aquellos pensadores han sido las de quitarle todo carácter restrictivo y prohibitivo a esas actividades, superando a los siglos previos en la cultura occidental, en donde el juego ocupó entre los pensadores un lugar muy limitado; incluso fue descartado por carecer de interés.

Fueron algunos matemáticos del siglo XVIII quienes descubrieron otros aspectos lúdicos, un campo propicio para innovar en sus análisis desde su perspectiva racional y aplicable a la solución de problemas científicos. Ellos emplearon los juegos de azar, que devendrían en las distintas teorías sobre la probabilidad.

Esos intereses se fortalecieron durante el siglo XX en el área de la filosofía, en donde también tuvo un resurgimiento esta actividad lúdica con Ludwig Wittgenstein, quien, con sus juegos del lenguaje, se preguntaba: “¿qué hay de común a todos los juegos para ser nombrados con la misma palabra?”, aunque más enfocada a la problematización que a soluciones cerradas.

¿Podríamos vivir sin jugar? ¿Qué razón habría para prescindir de ello? Así de enigmático es el juego, del que, hasta ahora, sólo se podría decir que algunas de sus características definitorias incluyen reglas a las que deben someterse los jugadores, que éstos entran de forma voluntaria en sus normas, y que, fuera de las directrices, ya no tiene ningún sentido esta actividad. Sólo se juega cuando se quiere y el tiempo que se quiera, sin que la razón pueda explicarnos con certeza por qué lo hacemos.