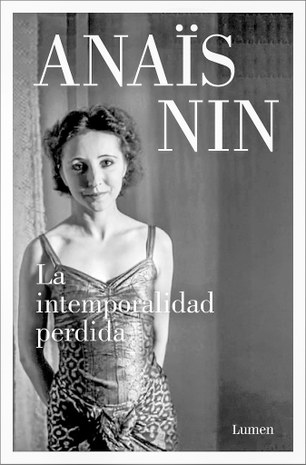

La primera Anaïs Nin

Unida en el imaginario literario al escritor Henry Miller, Anaïs Nin representa la figura de la artista que supo crear una ficción entre su obra y su vida privada. Testigo de las vanguardias y de los vertiginosos cambios del siglo XX, la autora francesa naturalizada estadunidense se volvió un mito gracias a sus diarios y obras como Delta de Venus, en los que explora el erotismo y la sexualidad como modos de conocimiento lúdico e intervención artística. Si las vanguardias del siglo pasado alteraron la forma y se rebelaron contra las convenciones sociales, la pareja Miller-Nin llevó la autoficción al mismo nivel. En el caso de la autora, tuvo que esperar hasta 1965 para publicar las primeras entradas de su diario, aunque ya había hecho públicos relatos y estudios como el que hizo sobre D.H. Lawrence en 1932.

La intemporalidad perdida reúne cuentos escritos por Anaïs Nin entre 1929 y 1930, cuando estaba en su segunda década de vida, antes de la fama y del encuentro con Henry Miller. Como suele ocurrir, los textos fueron rechazados por varios editores y permanecieron inéditos, resguardados durante décadas en la colección de una biblioteca universitaria de Estados Unidos. Poco antes de morir, en 1977, la autora autorizó su publicación. Los relatos de la primera etapa de Nin, traducidos ahora al castellano, muestran los intereses iniciales de la escritora y permiten apreciar su trabajo futuro. Es, quizás, entendible por qué fueron rechazados en aquellos años: lejos de los moldes tradicionales, los escritos funcionan de manera fragmentaria y evaden las certezas para entregarnos un conjunto de impresiones, como si estuviéramos ante una obra plástica o una secuencia musical.

Hay varias perspectivas que se pueden identificar en las narraciones tempranas de Nin. El cuento decimonónico, aquel que según los cánones debe tener una introducción, un nudo y una conclusión, es sustituido por una exploración lenta que divaga hasta llegar al punto final. De hecho, en los textos más cortos, la historia se condensa hasta llegar a una viñeta, es decir, un momento atrapado en el tiempo –casi una fotografía– en la cual suceden eventos simultáneos. “El baile que no podía bailarse” es un buen ejemplo de esto. Usando como principal herramienta el ritmo en las frases y las referencias visuales, Nin entrega una idea de cómo se pueden entretejer la música y el movimiento del cuerpo. Cercano a la prosa poética, este texto, además, juega con imágenes que remiten a cierta atemporalidad que llega a su último límite cuando una bailarina pasa del exterior al interior: el espectáculo se lo ofrece a ella misma y eso la lleva a una especie de epifanía.

La intemporalidad perdida tiene, también, cuentos sin foco, es decir, sin una anécdota fuerte que dé sentido a los demás elementos del texto. Estas narraciones se pueden entender como las páginas aisladas de un diario y, por esta razón, no encontramos más tensión que los hechos desnudos, situaciones que hablan desde un contexto desconocido. En algunas piezas se advierte un erotismo soterrado que, posteriormente, saldría a la superficie en los diarios de la autora. Es interesante comprobar que la apuesta se dirige a lo sutil y no a lo explícito. Para Nin –al menos en esta primera etapa– el erotismo ocurre en la mente y es una suerte de dominación que se desarrolla tras bambalinas. Por esto los diálogos que llenan sus textos tienen que leerse a través de un código secreto. Cada una de las preguntas y respuestas, cada uno de los intercambios, forman parte de una batalla que sucede frente a nuestros ojos y que hay que saber apreciar. Aquí podríamos decir que Nin anunció las propuestas de la nouveau roman, en particular autoras como Marguerite Duras. En ambas artistas –además de la fuerte carga biográfica de sus escritos– podemos encontrar el gusto por el detalle y, sobre todo, el uso de la escritura como una cámara que registra aquello que permanece oculto, latiendo en lo que pensamos cotidiano. Ahí está la literatura.