Lourdes Grobet o la libertad expresiva

- Hermann Bellinghausen - Sunday, 07 Aug 2022 07:30

----------

Con gusto, disgusto o mera extrañeza, críticos y colegas han encontrado incómodo el atributo de “fotógrafa” para Lourdes Grobet. Con toda razón. Tampoco le ajustan los de “artista conceptual”, “performancera”, “instaladora”. Cierta ocasión escuché que alguien la reprobaba por improvisada. Y sí, lo es, pero como lo decimos del jazz. Una tonada segura, una línea visual, una idea para cada cosa; a partir de ahí sólo queda improvisar. En realidad, Lourdes Grobet constituye un género visual en sí misma, cuyo instrumento fundamental resulta ser la cámara fotográfica, pero siempre hay algo más.

Su origen fue artístico, no periodístico. Desde estudiante estaba en lo nuevo, en experimentar, atreverse. Sus primeros tiempos prefiguraron los postmodernismos, bebió del kitsch sin pena alguna y usó su propio cuerpo como galería y discurso, llegado el caso. La sensibilidad social ha sido siempre parte de su naturaleza. Sabe mirar abajo, con empatía y respeto, pero también arriesgando. Aunque a veces llega a parecerlo, nunca es el suyo un arte militante. Ella es demasiado libre para eso. Demasiado inconformista.

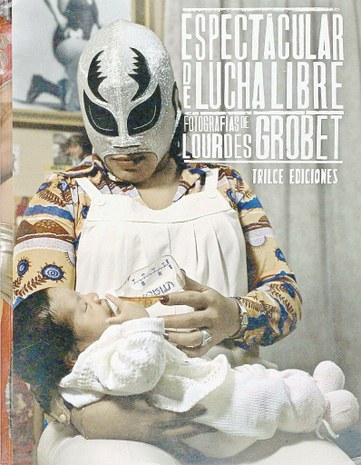

Nos conocimos a principios de los años ochenta, y enseguida me invitó a las luchas. Llevaba años con esa obsesión y había acumulado amistades, archivo, afición y experiencia como para idear un libro sobre el pancracio. Buscaba patrocinadores, algunos se interesaban, pero no le cumplían, como la Cervecería Modelo. El libro tardó treinta años más en salir (Espectacular de lucha libre, Océano y Trilce, México, 2005). Y resultó como todo en ella, excesivo, exhaustivo, revelador.

No se había impuesto entonces la visión Televisa de las luchas, con sangre falsa y teatralidad de consumo para la pantalla. Recorriendo con Lourdes en su vochito las noches de función en la Arena Coliseo, la de Neza, la de Tlaxcala, descubrí un México popular, efervescente y conmovedor. Un público encantador, familiar, de barrio. Conocí abuelitas tremendas que le rugían al Perro Aguayo y le mentaban la madre al Hijo del Santo. Niños echando relajo a deshoras. Una bola de excéntricos luchadores poblaban noches de maroma y teatro en vivo, fiel a su canon y a sus reglas. Lo que parecía absurdo no lo era.

Su sueño incluía un prólogo de Carlos Monsiváis y se salió con la suya. Ya tenía conocimiento y foto de gente en el pancracio de toda laya: llaves, gimnasios, héroes, villanos, réferis, vestidores, vida cotidiana de esos seres mitológicos, de enmascaradas amamantando, peleando o maquillándose. Pero si algo me transmitió fue su amor por el público. Le gusta la gente.

Ni “lo bonito” ni “la nota”: lo auténtico

Una cosa lleva a otra. Tiempo después, por ahí del ’85, la invité a las peleas de tigres nahuas en Zitlala y Acatlán, Guerrero, por aquello de las máscaras temibles. Yo andaba acompañando el rodaje de un documental de Alfredo Portilla sobre el ritual violento en la Montaña. Diez años después la llevé con otros enmascarados, los zapatistas en la selva Lacandona.

Lourdes no separa lo personal de lo que hace. De su pasión por la lucha responsabilizaba a su padre, un “deportista”, ciclista si no mal recuerdo. Cuando le dio por pintar los paisajes en los desiertos del norte, intervenidos con pintura o tinciones al procesar el rollo, y cuando más adelante lo hizo escribiendo con luces sobre las noches a cielo abierto, usaba de cómplices a sus hijos todavía chicos; allí iban los pobres con su madre en las noches, no recuerdo si en Arizona, las Californias o Nuevo México.

Al tiempo de nuestro primer encuentro era compañera del “neólogo” mayor, Felipe Ehrenberg. A ella misma se le aplicaba lo de neóloga aunque de otra manera. Formaban una pareja divertida, capaz de provocar o sorprender con sus ocurrencias creativas.

Nunca omitió aclarar que las peleas de Zitlala no eran lo mismo que las de los luchadores. Tampoco los encapuchados zapatistas. Pero compartían un juego radical con las identidades, los nombres, los ocultamientos liberadores. En 1989, el número cero de la nueva época de México Indígena (que devendría Ojarasca) llevó de portada y reportaje gráfico sus tigres de Zitlala. Para entonces ya tenía retratada a la gente de San Andrés Larráinzar. Los pueblos originarios le interesan, no por folclóricos, sino por originales y desafiantes. En nuestros primeros años colaboró seguido para la revista y el actual suplemento de La Jornada.

Pasó un buen tiempo rolando con el Laboratorio de Teatro Campesino con su amiga María Alicia Martínez Medrano. Una experiencia teatral extraordinaria, iniciada y fundamentada en las comunidades chontales de Tabasco, y luego con extensiones a los mayo de Sinaloa y los mayas de Yucatán. Era cosa de ver aquellas escenificaciones monumentales en el campo. Los caballos de verdad, las distancias completas para Bodas de sangre de Lorca y las tragedias chontales en Oxolotlán o la Arena México. Y la cámara de Lourdes ahí, bien adentro de la incomparable troupe indígena.

A la manera que acostumbran muchos fotógrafos, se embarca en “proyectos”. Pero no como fotógrafa a la, digamos, Álvarez Bravo, ni fotorreportera como sus amigos y colegas. No busca lo bonito, ni “la nota”, más bien lo auténtico que, bien se sabe, puede ser feo. Hacia 2010 le dio por “conocer la materia con la que funciona la tecnología digital”, ya que tanto importa ahora para su propio trabajo, y se puso a retratar chips y circuitos iluminados en una caja, como si de paisajes se tratara.

Entrado el siglo XXI, por razones que no viene al caso mencionar aquí, me vi embarcado en planes para recorrer el Estrecho de Bering entre Alaska y Kamchatka. Supe que Lourdes andaba bien metida en esa parte del mundo, ella sí embarcada literalmente, realizando un trabajoso documental en la última frontera del mundo, entre los dos imperios, y descubrió cuán difícil es cruzarla. En el helado Pacífico del norte, en las islas Diomedes, la línea imaginaria del estrecho es inexpugnable. Sólo desde Moscú y a través de Siberia se puede llegar al lado asiático. En Bering nunca terminó la Guerra Fría. Hay familias separadas por esa línea invisible. Me proporcionó algunas orientaciones, pero no llegué tan al norte. Me quedé donde viven las orcas en el Estrecho de Juan de Fuca y las islas San Juan, entre el estado de Washington y Vancouver.

Sus referentes visuales son Mathías Goeritz, Gilberto Aceves Navarro, Kati Horna, Felipe Ehrenberg, Rowena Morales, su cómplice Marcos Kurtycz. Mas con igual soltura les aprendió a Nacho López, Rafael Doniz o Pedro Meyer. El crítico Víctor Muñoz ha sugerido que el trabajo de Lourdes Grobet se da no sólo en el objetivo de la imagen, sino en el entorno. De ahí una obra tan única, irrepetible y generosamente personal. Como se dice ahora, tan inmersita.