Francisco Díaz Barreiro un periodista mexicano en la primera guerra mundial

- Xalbador García - Sunday, 04 Sep 2022 07:40

Pocos fueron los que atestiguaron el horror industrializado de la primera gran guerra y salvaron la vida. El periodista mexicano Francisco Díaz Barreiro pudo escapar del suplicio de las trincheras francesas, pero la impertinencia de mirar de frente “los sueños de la razón” le costó una existencia agonizante. Alrededor de los veintinueve años, regresó a México ciego y con afectaciones en el organismo a causa de los fluidos tóxicos utilizados por las fuerzas alemanas en el campo de batalla. En su itinerario de la desgracia escribió: “A los tres meses de mi arribo, los traicioneros gases asfixiantes, esa invención aborto del infierno, quitaba para siempre la luz de mis pupilas, y una enfermedad acerba, que aún consume mi organismo, se apoderaba de mi estómago.”

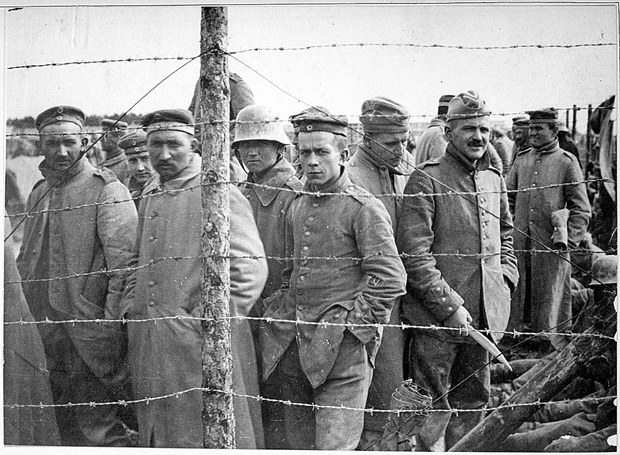

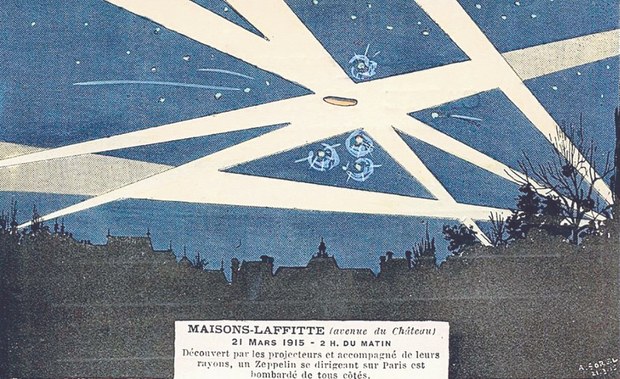

En el amanecer del siglo XX, el conflicto europeo marcaría el rumbo de nuestra civilización. La tecnología al servicio de los intereses políticos y económicos se desbordó hacia nuevas formas de supremacía bélica. Zepelines y aviones, ametralladores y obuses, granadas de mano y armas químicas, fueron algunos de los artefactos en la nómina de la destrucción moderna: la razón y el talento humano enfocados al cultivo de la muerte.

Para expiar la catástrofe no hay más vía que la palabra. El lóbrego panorama es retratado en el libro extensamente titulado Un periodista mexicano en los frentes franceses. De las trincheras y de los hospitales. Escenas de la pavorosa tragedia mundial, descritas veraz e imparcialmente por el licenciado Francisco Díaz Barreiro (corresponsal de guerra que regresó ciego de Francia). Publicado en México, en 1919, bajo el sello de Imprenta Francesa y con prólogo de Enrique González Martínez, el volumen abre con dos fotografías del autor. La primera, con fecha del 16 de junio de 1916, muestra a un joven de rasgos finos y porte romántico, con la seriedad que demanda la aventura por emprender: escribirá sobre los acontecimientos bélicos. En la segunda, tomada a su regreso en marzo de 1917, se muestra a un individuo delgado en exceso, con el rostro matizado por la desdicha y la mirada absorta en las tinieblas.

Pese a su particularidad –además de Díaz Barreiro, sólo el Vate Frías y Julio Sesto dieron cuenta, en nuestro país, sobre la pugna imperialista–, la obra es desconocida en México. La propia historia del autor abona al silencio de sus páginas. De origen capitalino, avecindado en Santa María la Ribera, sale exiliado hacia Cuba en 1914, como tantos otros connacionales perseguidos durante la Revolución. Vive en La Habana y Santiago, donde publica lo que podría ser una de las primeras novelas policíacas mexicanas modernas: Memorias del detective Carricarte, basada en charlas con el jefe de la “policía reservada” de Porfirio Díaz. Hoy el texto se encuentra perdido: una joya aún por descubrir en alguna biblioteca o algún local de libros viejos de la isla.

Con el fardo de desterrado apenas sobrevive por su labor en el periódico santiaguero El Cubano Libre. A la poca remuneración económica y la nula posibilidad de regresar a la patria, se le suman las inquietudes juveniles. Busca ser espectador de los acontecimientos en Europa. Tienen que escribirse las horas más delicadas de la humanidad. El diario cubano no puede subsanar el viaje, ni el sueldo como corresponsal de guerra. Díaz Barreiro viaja entonces a Puerto Rico y luego a Venezuela. En ambos países encuentra apoyo. La correspondencia de San Juan y Los Ecos del Zulia de Maracaibo son los medios que le subsidian la travesía. En sus páginas expondrá las instantáneas del abismo.

A bordo del transatlántico George Washington llega a suelo francés. Para el mexicano, la realidad es una bocanada de muerto. El París de la belle époque, del flâneur y la bohemia, del ennui y los paraísos artificiales; el París de Baudelaire y destino añorado por los modernistas latinoamericanos –con Rubén Darío al frente–, ha dejado su lugar al París en constante alerta, al París de los bombardeos y de las sirenas nocturnas. Díaz Barreiro hurga, escribe, pero también se conmueve. No puede mantenerse sólo como un amanuense de la desgracia. Se suma a la Legión Extranjera como ayudante médico o camillero o cualquier función requerida en las hostilidades. Sus funciones le permiten experimentar y relatar los acontecimientos desde la primera línea, como sucede con la batalla en el pueblo de Combles:

Un camouflage, simulando un depósito de municiones que, en realidad, se hallaba en un punto más distante, fue causa de que los alemanes dejaran caer cerca de cuatro toneladas de explosivos, aun cuando el pueblo estaba casi deshabitado, todas sus casas fueron destruidas. Las víctimas fueron en número incontable. Inocentes niños, ajenos en todo a esas perversidades humanas, indefensas mujeres, algunas de ellas grávidas, ancianos desvalidos, que en las largas décadas de vida conocieron jamás crueldad semejante.

En cada palabra del mexicano se palpa la podredumbre de las hostilidades. Ahí donde el ser humano demuestra toda su perversidad y, paradójicamente, donde subraya la importancia de salvar a los suyos: familia, amigos, vecinos, compañeros. Oscuridades y luces, sangre y caricias, desconsuelo y esperanza. Matices de la realidad descarnada con que se tejen las guerras y, en especial, con que se tejió la primera de las guerras contemporáneas. Leer a Díaz Barreiro implica ser testigo del génesis de nuestro tiempo, del inicio de la peregrinación sanguinaria que significa el siglo XX largo. Y cuando se desciende al acantilado, el castigo de los dioses es inmisericorde:

Recuerdo que me encontraba inclinado vendando los bracitos de un niño, que se había quedado sin manos, cuando una nube espesa nubló mi vista. Un penetrante olor a ácido sulfúrico se esparció, a la vez que yo sentí que me oprimían el pecho de una manera espantosa, al grado de cortarme por completo la respiración en unos cuantos segundos. No sé si hubo detonación, pues aquí mis recuerdos tórnanse confusos y jamás podré relatar lo siniestramente acaecido. Como bajo una presión dinámica, sentí la contracción de todos los músculos de mi cuerpo, pasaron por mi rostro y cerebro oleadas de fuego y mi garganta dejó de funcionar, asfixiada, en tanto que en mi estómago sentía romperse todos sus órganos. Eso duró sólo unos cuantos segundos, después ya no sentí nada.

Dos meses después Díaz Barreiro amanece en otro cuerpo. El mexicano recupera la conciencia, pero no la visión ni la movilidad. En los ojos se le estanca una neblina multicolor. Sus piernas apenas pueden mantenerse firmes. En el pabellón del hospital parisino donde se encuentra escucha las voces de otros convalecientes. Desfilan historias de familias desquebrajadas, generales caídos en proezas épicas, relaciones amorosas aderezadas por la perversidad, amistad entre los combatientes latinoamericanos, impresiones de la vida en las trincheras, indumentaria de los soldados rumbo al combate. Todas ellas matizadas por el sufrimiento con dejos de esperanza. Tal vez ese sea, y no otro, el susurro primordial del libro: ante el horror, la esperanza. Susurro que puede consolarlos en estos tiempos de pandemias, guerras y desamparo.

A pesar de lo sufrido, Díaz Barreiro nunca se refugió en el odio: “Es evidente que las causas de mi infortunio se las debo a Alemania; pero si nos atenemos al rudimentario principio filosófico de la causa de lo causado, etc., habrá que remontarnos a otros motivos genéricos que lo originaron.” A su regreso a México, le cuesta incorporarse al medio periodístico. Para sobrellevar los días, solicita apoyo de las autoridades revolucionarias. El jueves 30 de noviembre de 1922, en sesión de la Cámara de Diputados, se le concede “una pensión vitalicia de ($5.00) cinco pesos diarios, íntegros, con cargo al Erario federal, a favor del C. licenciado Francisco Díaz Barreiro, en compensación de los servicios prestados a la humanidad en la gran guerra europea”. Sus servicios prestados a la humanidad: recordarnos que en la inmundicia también puede cultivarse la misericordia.