Los jardines blindados de Dulce María Loynaz

- Evelina Gil - Sunday, 16 Oct 2022 08:17

…yo no me he propuesto escribir una obra maestra de la literatura.

Me conformo con haberla vivido.

Dulce María Loynaz

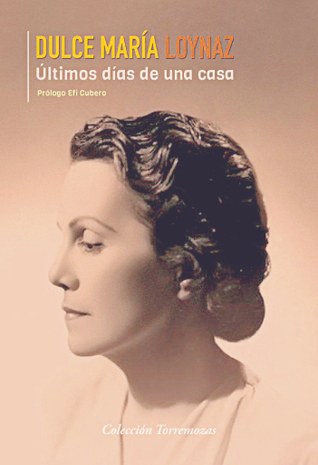

Aunque se empeñaran en hacérnosla ver como una dulce viejecita instalada en su mecedora, Dulce María Loynaz fue, hasta su último aliento, dama de armas tomar, no sólo en el terreno de la poesía, también en lo amoroso y en lo político. Según lo narrado por Gonzalo Celorio en su bello libro Tres lindas cubanas (Tusquets, 2006), cuando hasta los oídos de Dulce María llegó el rumor de que un intelectual cercano al régimen castrista, acaso el poeta Nicolás Guillén, dijo que nada tenía que hacer en la nueva Cuba una vieja y solitaria aristócrata, su airada respuesta fue: “¡Que se vayan ellos, yo llegué primero!”, y ahí permaneció, silenciosa, segunda de tres autores cubanos en obtener el Premio Cervantes en 1992, “me dicen que por unanimidad” (los otros dos fueron Alejo Carpentier, en 1977, y Guillermo Cabrera Infante, en 1997), en su espectral casa de El Vedado, vestigio de “aquel mundo desaparecido del cual quedará pronto una leyenda como la de la Atlántida”, estoica ante la petrificación de su feliz juventud hecha porcelana, mármol y encajes de Bruselas, custodiada por un portón sin timbre ni aldabón: había que llamarla a gritos: “Los hombres de mi casa no lloraban nunca, y casi puedo decir lo mismo de las mujeres. Somos de una cepa dura, de un temperamento blindado…”

Anciana y medio ciega, de inmaculada blusa y zapatitos varoniles, apoyada en un bastón y amorosamente custodiada por dos perros recogidos de la calle, fue alguna vez una muchacha sólida e irreverente que le gustaba hacer bromas a costa de los refugiados rusos en la isla y batirse con ellos en peliagudas partidas de ajedrez que le desordenaban la parda trenza. Primogénita de Enrique Loynaz del Castillo, general del Ejército Libertador de Cuba en tiempos del dictador Machado, y de María Mercedes Muñoz Sañudo, fueron en total cuatro hermanos, todos con evidentes inclinaciones artísticas: Dulce María, Enrique, Carlos Manuel y Flor, esta última de las más entrañables amigas de Federico García Lorca, a quien dedicara la obra teatral Yerma… pero no así de Dulce María, que consideraba al poeta “el desorden personificado”. La joven de trenza parda no fue, lo que se dice, criada en la obediencia y la sumisión; más aún, se graduó a la par de su hermano Enrique como doctora en Derecho Civil en la Universidad de La Habana, en una época en que las abogadas se contaban con los dedos de una mano. A decir de la propia Dulce, se esperaba que los dos artistas de la familia terminaran de poner los pies en la tierra con el ejercicio de dicha profesión, pero la realidad es que tanto ella como su hermano disimulaban el título universitario como a un defecto físico. Ya por entonces Dulce María había dado a conocer su poesía en diversas publicaciones. Sus primeros versos publicados, “Vesperal” e “Invierno”, datan de 1919, contando apenas diecisiete años. Para cuando se graduó, de hecho, había publicado un primer cuadernillo de poesía, de los cuales sólo sobrevive Bestiarium, desdeñado por la tienda de ropa El Encanto que, dándose aires de intelectualidad, exhibía libros en su aparador.

“...entre gótica y surrealista”

Nacida el 10 de diciembre de 1902, lo que significa que obtuvo el Cervantes a la provecta edad de noventa años, Dulce María se perdía, como la niña de Jardín, en una gran cama de cuatro columnas, cercada de juguetes. En Fe de vida presume de no haber sido pueril nunca, ni cuando la edad lo ameritaba, por lo que es probable que, de morir durante una de sus repetitivas fiebres infantiles, “no pediría, como los niños tontos que mueren en el mundo, que le entregaran su muñeca… Nunca había amado con ese puro amor de los niños, con ese gran amor que se pierde para el mundo aquellas representaciones de la figura humana que eran también –¡oh, cielo santo!– frías y calladas…” Fue una niña muy feliz en cuya aparente fragilidad (nunca dejó de ser flaca) se localizaba la gran fuerza de su carácter. Juan Ramón Jiménez, asiduo de la casa de El Vedado, definiría a aquella joven, a la que muy poco conocía, como “Volcancito en flor […] Un escalofrío […] gentil marfilería cortada en ligera forma femenina entre gótica y surrealista…” Aunque no obediente, Dulce fue siempre muy apegada a su familia, en particular a la abuela materna que llegó al extremo de comprar el terreno que alojaba un framboyán a punto de ser derribado porque su nieta lo amaba. Tendría, pues, que realizar algunos sacrificios para no herir a quien tanto la quería, y el más doloroso sería desairar a un pretendiente del que se sentía muy enamorada, a los diecisiete años, su primer amor, en quien tanto su madre como su abuela veían a un oportunista. Su nombre era Pablo Álvarez de Cañas, modesto reportero de origen español que habría de convertirse en el más notable cronista de sociales de la Isla y cuyo avatar es tema central del último libro de Dulce María, escrito tras dieciocho años de un silencio que pareció definitivo, a instancias de su querido amigo Aldo Martínez Malo: Fe de vida. Una y otra vez duda Dulce María, en el transcurso de la narración, ganar tiempo para concluirla. Aunque la joven de entonces encontraba ridículas las notas dedicadas a la selecta sociedad en que se desenvolvía, no podía menos que reconocer que Pablo no era un cronista de sociales ordinario, en primer lugar, por el nivel de su prosa (muy afecto a la literatura); en segundo, porque prestaba idéntica importancia a la graduación de la hija de un zapatero remendón que a la de un rico empresario, y en tercero “uno de sus mayores méritos era ser amigo de todos y serlo sinceramente”. Dulce María, presa de inseguridades femeninas, terminó poniendo tierra de por medio entre ella y el que llegaría a ser su segundo esposo.

Soltera casi en sus veintitantos, algo insólito en una señorita de alta sociedad, terminaría contrayendo matrimonio con su muy apuesto primo, Enrique de Quesada Loynaz, quien incansablemente la rondaba desde hacía varios años. Su boda coincide con la, al parecer, mal diagnosticada esquizofrenia de su hermano Carlos Manuel. Fue durante aquel duro trance, a la edad de veintiséis años, que Dulce María empezó a redactar su primera novela formal, ésa que haría exclamar a Gabriela Mistral “ha sido el mejor ‘repaso’ del idioma español que he hecho en mucho tiempo”. Se consagraría a la poesía tras la escritura de Jardín, no obstante afirmar que “la poesía es lo accidental, lo accesorio. La prosa es lo medular.” Después de Jardín regresaría a la prosa sólo a través de un libro de viajes, Un verano en Tenerife, y la antes citada, Fe de vida. Su obra poética, sin embargo, abarca obras tan excelsas como “Carta de amor al Rey Tut-Ank-Amen”, originalmente publicado en la revista Grafos de La Habana, en 1938, y Juegos de agua. Versos del agua y del amor (Madrid, 1947), entre muchas otras.

El Jardín del realismo mágico

Jardín, novela lírica, no es, como apunta la autora en el preludio, una novela humana, aunque tampoco exactamente una novela de fantasmas. No fantasmas convencionales, es decir, no se manifiestan como entidades concretas sino a través de recuerdos, objetos, retratos, cartas, denominadas “palabras amarillas”; hallazgos a través de los cuales la adolescente Bárbara, alter ego de Dulce María, construye, en todo el arquitectónico rigor del término, la historia de la casa que más que habitar, la habita, la posee. Martínez Malo no duda en afirmar que con esta novela Dulce María se adelantó, como otras autoras, a lo que se dio en llamar “realismo mágico”, afirmación nada descabellada y que la autora secunda sin problema: “Yo fui la primera en conjugar esos dos elementos (lo paranormal y lo histórico) que le han valido el Nobel a él (García Márquez). Pero a esos olvidos estoy acostumbrada.” El jardín, floreciente testigo de una dolorosa historia de amor, se transforma en el interlocutor de Bárbara. La soledad física del personaje, cercado por un fascinante verdor que llega a adquirir significados terroríficos, contrasta con el bullicio de su interior, invadido por un pasado no vivido por ella. El misterio en la elegíaca mirada de un muerto desde un retrato, y el de las palabras amarillas rezumando añejos jugos de pasión, de los cuales Bárbara se transforma en destinataria (las cartas van dirigidas a una Bárbara que no puede ser ella), se conjuga por momentos con magistrales instantes de misterio gótico: “Se vio a sí misma, niña, niña y muerta entre los juguetes muertos, como una muñeca desechada sin pelo y sin ojos; una muñeca con la que nadie quería jugar, con el relleno de aserrín vaciado por el suelo…” La época de la escritura coincide con la enfermedad de su hermano y los fundados celos de su primer marido, quien intuía que Dulce María pensaba en otro al escribir sus hoy célebres poemas.

Esta novela, dicho con sus propias palabras, representó para ella un sangramiento, un parto, aunque nunca lograra concebir un hijo, circunstancia que atribuye a un “defecto” que no pareció mortificarla demasiado. Cosa curiosa, no fue hasta el ocaso de su matrimonio que Enrique manifestó ansias de ser padre, las que realizaría fuera del hogar conyugal. Ya para entonces, Dulce María era de nuevo buscada por Pablo, que nunca se había casado no obstante amasar considerables fama y fortuna y, por lo mismo, ser asediado por las féminas. La escritora se separó de Enrique en términos amistosos y realizó su amor adolescente rebasada la cuarta década de vida. Al contrario del posesivo Enrique, Pablo, a quien en broma llamaban “el poeta consorte”, se sentía orgulloso del prestigio como escritora de su amada. Dulce María no entra en detalles sobre el aislamiento al que la forzó el régimen castrista, que al menos no la despojó, como a tantos otros, de su casa. No menciona tampoco la muerte de Pablo quien, según sus propias palabras, le regaló trece maravillosos años de felicidad. Esto puede deberse, más que a la autocensura, a su infinito respeto por las palabras. Como en Jardín, novela hasta cierto punto profética de lo que sería su vejez, aunque encarnada en una jovencita, sobrevivió más de veinte años a su amado Pablo y fue muriendo junto con su jardín, eternamente dispuesta a recibir a quienes miraban en ella un monumento viviente. Dulce María Loynaz del Castillo murió, prisionera voluntaria de su propio paraíso de 19 y E, en El Vedado, el 27 de abril de 1997.