¿Quién va a premiar a los muertos? Elena Poniatowska y el ‘68

- Argel Gómez Concheiro - Sunday, 30 Apr 2023 10:42

Durante los meses de octubre y noviembre de 1968, Elena Poniatowska recabó una gran cantidad de testimonios sobre el movimiento estudiantil. Los siguientes dos años acudió con regularidad a la penitenciaría de Lecumberri y a la cárcel de mujeres de Santa Marta Acatitla a entrevistar a las y los dirigentes estudiantiles presos.

En una ocasión, cuando Neus Espresate –fundadora de la Editorial ERA– visitó a su amiga Elena, le preguntó:

–¿Qué tienes aquí sobre tu escritorio?

–Los artículos sobre la masacre de Tlatelolco que los periódicos no han querido publicar –dijo Elena.

–¡Yo te los publico! –le respondió.

Así tomó impulso el trabajo de integrar en un libro los “testimonios de historia oral” que Elena había recabado con mucha dificultad. En aquellos momentos, la persecución y las detenciones continuaban y el miedo cundía entre los participantes del movimiento estudiantil.

Pero Elena no se había propuesto reunir todo ese material por pura curiosidad. Desde las páginas del suplemento La Cultura en México manifestó su apoyo a las causas del movimiento. Ella conocía ya los sótanos del régimen, pues entrevistó en varias ocasiones a Demetrio Vallejo y a Valentín Campa, líderes ferrocarrileros presos desde 1959 en el Palacio Negro de Lecumberri y que el movimiento estudiantil demandaba su liberación.

Apenas tres meses antes del inicio del movimiento, Elena publicó un artículo en el que retrató a Demetrio Vallejo, demandó su libertad y reclamó la poca importancia que se le había dado a un huelga de hambre que llevaron a cabo estudiantes universitarios en apoyo a los presos políticos.

Elena y su marido, Guillermo Haro, vivieron con gran entusiasmo el movimiento estudiantil. Acudieron a algunas marchas y compartieron la euforia de esos días con sus colegas de la Universidad y de los medios en los que escribía Elena.

Y llegó el 2 de octubre.

Esa misma noche Elena se enteró de la represión y recogió los primeros testimonios de voz de dos maestras que estuvieron en el mitin. Al día siguiente, a pesar de tener un hijo de brazos, acudió a Tlatelolco. Ahí encontró, con espanto, decenas de zapatos tirados entre las ruinas prehispánicas. Unos meses después, Elena declaró a la Revista de la Universidad: “Vivimos en Tlatelolco un hecho de ignominia: Tlatelolco, y nos quedamos a un lado, parados en la tierra, inútiles, junto a nuestros muertos.” Entonces escribió el libro más útil para la memoria del movimiento estudiantil de 1968.

Periodismo contra el olvido

La noche de Tlatelolco se editó en febrero de 1971. En mas de cincuenta años se han impreso mas de setenta ediciones y se ha vendido mas de medio millón de ejemplares. Sin lugar a dudas, es el libro mas leído, compartido y apreciado sobre el ’68 mexicano.

La fuerza testimonial de La noche de Tlatelolco tiene su raíz en la naturalidad con la que suenan las voces de cientos de personas: son los estudiantes que salen a botear; los padres de familia que se organizan para apoyar a sus hijos y las personas que acusan de zánganos a los estudiantes; son los transeúntes que ven pasar la marcha y aplauden; el empleado de correos que asegura que “todo es culpa de la minifalda”; los dirigentes con sus discursos y debates y los alumnos de teatro que organizan happenings para provocar el mitin en el puesto de periódicos de la esquina. También aparecen sucesos insólitos, como la historia de una brigada de estudiantes que tuvo el valor de repartir volantes a un grupo de granaderos y de cómo éstos terminaron tomando el megáfono para apoyarlos y denunciar que recibían pago extra por estudiante golpeado y, aún mas, por dirigente detenido.

Elena va ordenando las voces y tejiendo, con el cuidado de una virtuosa hilandera, un testimonio colectivo que va de las historias personales a darle la palabra al Movimiento.

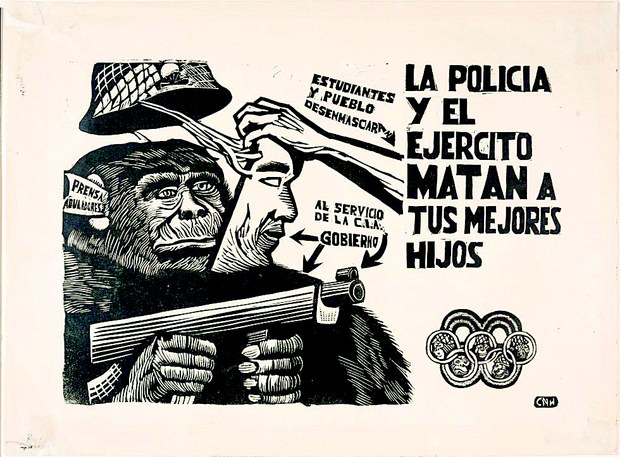

El movimiento que marcha coreando “!DIÁ-LO-GO-DIÁ-LO-GO!”; los trescientos mil participantes del 13 agosto que se atrevieron a tomar el Zócalo y que regresaron un mes después, en la marcha del silencio, con sus miles de manos en alto con la “V” de venceremos, haciéndose así de sus propios símbolos; el movimiento en su diversidad y con sus contradicciones; el movimiento que defiende sus escuelas de los granaderos a punta de pedradas y bombas molotov mientras apresura la manivela de los mimeógrafos; el movimiento que frena a sus “acelerados”; el movimiento con su potencia y capacidad desbordada que recorre la ciudad buscando a su pueblo. Es, en síntesis, el movimiento que vive en la acción y que se organiza en el Consejo Nacional de Huelga, en comités de lucha y en brigadas que recorren las calles.

Y llegó el 2 de octubre.

En la segunda parte del libro, Elena reconstruye la masacre con decenas de testimonios y con “el eco del grito de los que murieron y el grito de los que se quedaron”, como ella misma lo dice.

La voz del movimiento se disipa de golpe. Ahora es el desgarrador grito de Diana Salmerón exigiendo una camilla para su hermano herido. Es la voz de Margarita Nolasco buscando en los hospitales, en las delegaciones y en el Campo Militar a su hijo que no aparece. Es la sangre que los heridos ven salir de sus propios cuerpos o la que pisan con espanto quienes buscan salida por pasillos y escaleras.

Elena consigna las estimaciones del número de muertos que hicieron periodistas, vecinos y familiares que acudieron a los hospitales la misma noche del 2 de octubre, así como los terribles testimonios de la tortura a la que fueron sometidos los detenidos en el Campo Militar número 1 y lo que vino después: la vida en la cárcel de los 156 presos del movimiento.

También queda de manifiesto la solidaridad. Los vecinos que abrieron la puerta de sus departamentos a los estudiantes, los automovilistas que circulaban por Paseo de la Reforma y subieron a todos los manifestantes que pudieron. Los estudiantes de la Vocacional 1 que llegaron con quinientos pesos reunidos en el boteo al velorio de su compañero Julio, de quince años. Su hermana Diana Salmerón les dijo que no lo necesitaban, que mejor lo usaran para el movimiento. “No”, le respondieron, entregándole el dinero, “tu hermano es el Movimiento”.

Los testimonios son sorprendentemente coherentes entre sí. El libro deja sola –muy sola– la versión oficial sobre la masacre delante de una verdad vivida a pedazos por los miles de asistentes al mitin y que la periodista reconstruye con precisión.

No queda espacio para la duda. Ante las narraciones de la metralla cruzada entre el Batallón Olimpia y el ejército, las golpizas y las vejaciones contra los cientos de detenidos por parte de los agentes policíacos y militares, queda al descubierto el operativo militar y el montaje del que fueron parte los periódicos del día siguiente. Elena recupera sus titulares: “Durante varias horas terroristas y soldados sostuvieron rudo combate”; “Francotiradores dispararon contra el ejército: el general Toledo lesionado”; “El ejército tuvo que repeler a los francotiradores: García Barragán”; “Nutrida balacera provocó en Tlatelolco un mitin estudiantil”.

Cuando en 1971 salió a luz La noche de Tlatelolco, los medios callaban sobre los hechos del 2 de octubre y el gobierno confiaba en que predominaría su mentira. La batalla del libro de Elena fue contra el silencio. Fue un esfuerzo por quebrar la censura y también el miedo. Fue pieza fundamental para conseguir lo que se clamó durante años: ¡2 de octubre no se olvida!

En los primeros meses después de su aparición, corrió el rumor de que el gobierno confiscaría los ejemplares de las librerías y agentes encubiertos comenzaron a vigilar a Elena. Era el acoso permanente del que fueron víctimas intelectuales, académicos y periodistas que se atrevieron a alzar la voz. Ese mismo año le otorgan a Elena, por su libro, el premio Xavier Villaurrutia. Ella lo rechazó en una carta pública en la que preguntó al entonces presidente Luis Echeverría: “¿Quien va a premiar a los muertos?”.