Rebelión en el harén: Fátima Mernissi y la 'burka' de occidente

- Evelina Gil - Sunday, 07 May 2023 10:54

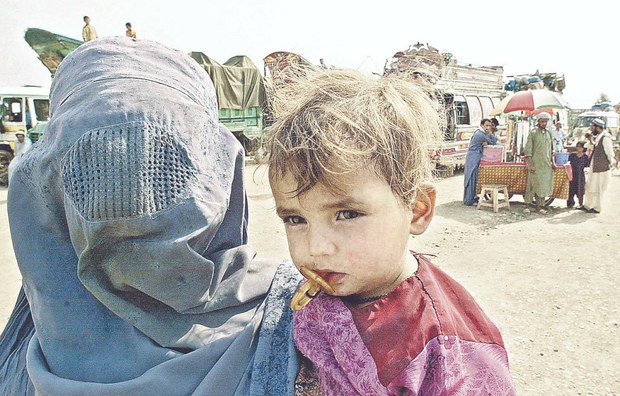

La diferencia esencial entre musulmanas y cristianas es que el velo de las segundas es invisible. El velo, sabemos bien, es símbolo, para algunos (como Mario Vargas Llosa), de sujeción a la dictadura patriarcal, y hemos sido lo bastante ingenuas para compadecer a nuestras hermanas veladas, pero… ¡oh sorpresa!: “Mientras los ayatolas consideran a la mujer según el uso que haga del velo –escribe Fátima Mernissi– en Occidente son sus caderas orondas las que las señalan y marginan […] Las musulmanas nos sometemos al ayuno sólo durante el mes del ramadán, pero es que las desgraciadas occidentales tienen que estar a dieta los doce meses del año. Quelle horreur! […]. El ayatola nuestro son los crueles y caprichosos dictadores de la moda.

El yugo de la talla 38

Más de uno ha expresado su sorpresa ante el hecho de que esta feminista y socióloga musulmana, que compartiera el Premio Príncipe de Asturias con Susan Sontag en 2003, optara por permanecer en su país de origen, alejada de las libertades de las que tanto nos jactamos. Nacida en Fez, Marruecos, en 1940, al interior de un harén, Fátima no comparte nuestra noción de “libertad”, ni entiende nuestro raro afán por divorciar la belleza de la inteligencia, virtudes que, según la cultura musulmana, no existen por separado: “A diferencia de los califas, como Harún al-Rasid, que confundían belleza con educación sofisticada y que estaban dispuestos a desembolsar sumas astronómicas para contar siempre con alguna jarya (esclava) inteligente en sus harenes, la mujer ideal de Kant es la que no abre la boca”, y cita textualmente a Kant: “A una mujer con la cabeza llena de griego, como la señora Dacier, o que sostiene sobre mecánica funciones fundamentales, como la marquesa de Chatelet, parece que no le hace falta más que una buena barba.” Pero su horror hacia la esclavitud de las occidentales, a quienes se impone la pasividad en las ideas como complemento de la belleza, alcanzará el cenit cuando, curioseando en los grandes almacenes de Nueva York, Fátima descubre que sus caderas no caben en la talla más grande disponible en la boutique, la 38 (equivalente al 11 o 34 mexicano): “Al sufrir dicho estado de congelación como objeto pasivo –continúa, apoyándose en sus lecturas feministas de Pierre Bordieu –cuya mera existencia depende de la mirada de su poseedor, las mujeres occidentales de hoy, con estudios y formación, se encuentran en la misma tesitura de las esclavas de un harén (…) ¡Gracias Alá por ahorrarme la tiranía del harén de la talla treinta y ocho!”

Entre la idealización y el prejuicio

Fátima Mernissi aterriza en Occidente para desmentir los mitos en torno a las musulmanas (Oriana Fallaci exhibió su ignorancia cuando las denominó “cretinas” por “dejarse esclavizar”); también para reflejarnos a los occidentales o cristianos en el espejo crítico de su mirada. Espejo no opaco ni falto de ternura y empatía. Su novela Sueños en el umbral, memorias de una niña del harén (2002), demuele las creencias occidentales sobre lo que es un harén, no otra cosa que una comuna donde conviven varias familias emparentadas, directa o indirectamente. Ya en la década de los cuarenta, cuando Fátima nació, la tradición del señor que acumulaba cuanta esposa le fuera posible mantener, empezaba a caer en desuso, en Marruecos al menos. Yasmina, su abuela materna, convivía con diversas coesposas, no así la hija de ésta y madre de Fátima, única mujer en la vida de un esposo que la veneraba. La madre de Fátima soñaba para sus hijas una vida emocionante y feliz, y “una mujer feliz es aquella que podía ejercer toda clase de derechos, desde el derecho a moverse hasta el derecho a crear, competir y retar y, al mismo tiempo, sentirse amada por hacerlo”. El mecanismo del hogar de Yasmina, no obstante, resulta mucho más civilizado y práctico que el que impera en América Latina, donde el adulterio y la violencia intrafamiliar son pan de cada día. La solidaridad entre coesposas resulta ejemplar para una cultura que fomenta la rivalidad y competencia femenina. Estas mujeres que suponemos retrógradas y reprimidas no compiten entre sí, se embellecen mutuamente en los hamman o “baños públicos”, exclusivos para uso femenino. Lo anterior no significa que no soñaran con traspasar aquellos muros, porque por armoniosa y risueña que fuera, no dejaba de ser una fortaleza custodiada, no por eunucos, sino por un portero casado y con cinco hijos, cuya esposa, por cierto, era objeto de envidia porque salía a trabajar. Se idealizaban incluso los privilegios de las mujeres occidentales, de quienes se tenía noticia a través de Greta Garbo y Claudette Colbert.

Es el extremismo, no el islam

Las mujeres que desfilan por Sueños en el umbral...; las abuelas, la madre, las tías, las primas, las esclavas, son de una inteligencia abrumadora y sensual, y, sin excepción, se complacen en cometer pequeños o grandes actos subversivos en los que muchas veces participan los niños y hasta los jóvenes varones, como montar obras teatrales edificantes sobre heroínas de la cultura islámica, todas transgresoras y revolucionarias, como por la feminista egipcia Huda Sha’ raoui, que se arrancó el velo en 1919 para manifestarse junto con sus seguidoras contra los británicos, exigiendo la aprobación de una ley que determinara como edad mínima los dieciséis para contraer matrimonio (ella fue casada a los trece). Esta heroína, creadora de la Unión Feminista Egipcia, hizo ver a otras naciones árabes, que recién habían adquirido su independencia, la pertinencia del sufragio femenino y de la participación política de las mujeres. Increíblemente, el país pionero en la inclusión de las mujeres en la política y en admisión de universidades fue Turquía, como bien apunta la propia Fátima: “El porcentaje de alumnas inscritas en carreras de ingeniería en países musulmanes como Turquía y Siria era el doble que en los países europeos de mayor tradición democrática, tales como el Reino Unido y Egipto, y mayor que en Canadá o España.” A pesar de la Shari’a, ley inspirada en el Corán e impuesta por los extremistas islámicos, mujeres como Benazir Bhutto en Pakistán, Tansu Çiller en Turquía o Megawatti en Indonesia, han sido erigidas presidentas y primeras ministras. Las turcas pueden votar desde 1921. Trece mujeres habían sido elegidas para el Parlamento en 1935.

Es importante dejar claro que la opresión de la mujer no es distintiva del islam, sino del extremismo. Toda musulmana es educada bajo un fuerte sentido de igualdad que, como bien apunta Fátima, constituye la virtud fundamental del islam. No recuerdo haber leído una mejor definición del feminismo universal que ésta: “Para que pueda iniciarse el diálogo hay que saber confrontar al otro e insistir en que se conozcan y respeten los límites. Cuando se aprende a disfrutar de los vaivenes del diálogo se pueden gozar de situaciones en el que el resultado de la contienda no está fijado de un modo rígido ni se conoce de antemano quién ganará y quién perderá…”

Todas somos Scherezada

Una de las mayores diversiones dentro del harén, particularmente para Chama, la tía divorciada de Fátima, era desafiar al pobre hombre de la entrada, que con sus manazas capturaba continuamente a las prófugas, procurando no lastimarlas. No sólo no debe dejarlas salir solas, además se le encomienda escoltarlas cuando salen a la calle, para que los intrusos no reparen en el largo cuello y las anchas caderas de las Mernissi, belleza de la que la madre de Fátima tanto se ufanaba desde que su marido le empezó a leer al feminista egipcio Qasim Amin, quien aseguraba que la razón por la que los hombres insisten en esconder a sus mujeres es el miedo a los vahídos que su sola belleza les produce. La teoría de Chama es que un montón de mujeres atadas a un árbol por las trenzas son capaces de arrancarlo de raíz. Por otro lado está tía Habiba, presa irremediable del hem (melancolía exclusiva de las mujeres que las deja pensativas), quien no obstante ser la cara opuesta de Chama aporta una inolvidable lección para Fátima: “Una mujer podía ser absolutamente impotente y aun así dar sentido a su vida soñando con volar.” La reclusión, lejos de atrofiar la inteligencia de estas mujeres, les brindó la oportunidad de consagrarse a la reflexión y a la imaginación. Cada una, y muy particularmente Fátima, dejó florecer a la Scherezada que ardía en sus corazones. Escribe en El harén de Occidente, cuyo título original es Scheherezade goes best: “Schrezade enseña a las mujeres que la única arma eficaz que poseen es desarrollar la capacidad intelectual, adquirir conocimientos y ayudar a los hombres a despojarse de su necesidad narcisista de imponer una heterogeneidad simplificada.” El harén, pues, poco tiene que ver con las orgiásticas fantasías de Ingres y Delacroix; no hay odaliscas regordetas y desnudas fumando hachís, correteando o entregadas al solaz etílico o erótico, prestas a los caprichos de su señor. Hay, en cambio, mujeres en pantalón jugando a la pelota en los patios y caracterizando vampiresas en obras de teatro domésticas y subversivas.

Una musulmana en La Sorbona

Fátima Mernissi es, además, una de las más grandes autoridades en estudios coránicos del mundo. La totalidad de su obra está encaminada al estudio sociopoético de las musulmanas, tanto heroínas como intelectuales y mujeres comunes. En El harén político (1987) destaca el importante papel de las nunca citadas esposas de Mahoma, tan desdeñadas como nuestras heroínas bíblicas. Como deja asentado en su discurso de recepción del Príncipe de Asturias: “En la civilización del cowboy el extranjero siempre es el enemigo porque el poder y la gloria proceden del control de las fronteras; en la de Simbad, sin embargo, el diálogo con el extranjero enriquece.” Aunque estudió ciencias políticas en La Sorbona, Mernissi desempeñó toda su labor académica en su natal Marruecos. Se doctoró en sociología por el Institut Universitaure de Recherche Scientifique de la Universidad Mohamed V de Rabat, de la que también fue docente. Falleció el 30 de noviembre de 2015, en Rabat, Marruecos.