Truman Capote y Robert Nathan el “padre” y el “padrino” del realismo mágico

- Enrique Aguilar R. - Monday, 19 Jun 2023 08:35

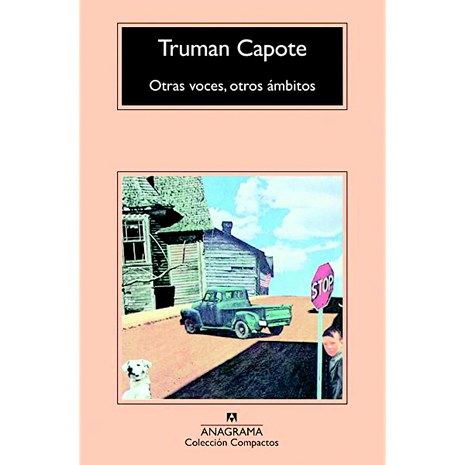

Hace muchos años, al terminar de leer Otras voces, otros ámbitos, publicada por primera vez en 1948, le comenté a Gustavo Sainz: “Esto es puro García Márquez, pero en Gringolandia.” “Así es –me contestó el autor de La princesa del Palacio de Hierro– pero lo más impresionante es que toda esa atmósfera de alucinación Capote la consiguió antes que García Márquez.”

Con lo anterior, Sainz confirmó el hallazgo: que el realismo mágico no había surgido a fines de los años sesenta en Latinoamérica, sino a fines de los cuarenta y en Estados Unidos.

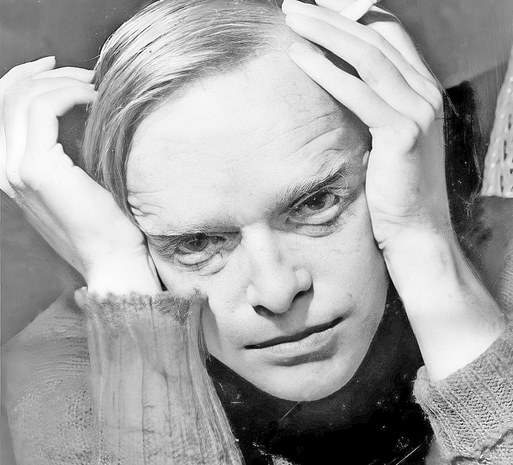

El “padre”

Para extender el acta de nacimiento del “realismo mágico”, señalando como su progenitor al autor de A sangre fría, va a continuación una síntesis del texto de García Márquez “Un cuento de Truman Capote” publicado en mayo de 1950, cuando él era un joven periodista que escribía la columna La Jirafa, bajo el pseudónimo de “Septimus” en el periódico El Heraldo de Barranquilla.

En ese texto, García Márquez da a conocer los datos básicos de Capote: edad, veintitrés años; estatura, 1.54 m.; peso, 48 kilos. En seguida destaca que a los veinte años Truman ganó dos veces el Premio O’Henry con la novela Otras voces, otras estancias, y que las dos cosas de la personalidad literaria que lo hacían mantenerse a la expectativa de la obra de Capote, eran que aquél se había declarado seguidor de Marcel Proust y William Faulkner, y el cuento “Miriam”.

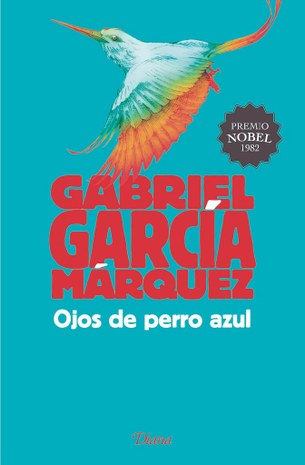

Al referirse a la protagonista de este último relato, el autor de Ojos de perro azul revela quién es el padre del “realismo mágico”, y de paso señala al padrino de la criatura:

“[…] ese extraordinario, alucinante personaje que se llama Miriam […] me recuerda a Jennie, la poética creación de Robert Nathan, otro interesante compatriota de Faulkner y Steinbeck. No quiero decir que Truman Capote haya realizado una inteligente labor de piratería sobre la hermosa novela de Nathan. Lo que me parece muy semejante en ambos es ese clima poético –casi angélico, casi completamente diabólico– en que mueven a su protagonista joven: una misteriosa niña de sueños, casi inasiblemente real, casi visiblemente abstracta e inconcreta. Realismo de lo irreal, pudiéramos decir. O más exactamente: Irrealidad demasiado humana. [cursivas de Enrique Aguilar]

La anterior afirmación puesta en cursivas es una joya instalada en el centro de la imaginación del genio de Aracataca, de la que luego surgió su magistral obra literaria, cuya cima, como todo mundo sabe, es esa enorme muestra del “realismo de lo irreal” llamada Cien años de soledad.

Así ubicado el origen del “realismo mágico”, se podría pensar que esa fue sólo una declaración de García Márquez hecha al calor del entusiasmo por un personaje y un texto, pero no es así, y lo confirma la continuación del texto:

Sin lugar a dudas, “Miriam” de Truman Capote es un cuento sencillamente magistral. Uno de los relatos cortos más lleno de alucinaciones, de hermosa locura que haya leído alguna vez. La lección de Faulkner ha sido extraordinariamente aprovechada y estoy seguro de que, a pesar de que Capote no lo ha mencionado entre sus autores favoritos, también la sombría y angustiosa lección de Kafka, inevitable en una sensibilidad como la que manifiesta el “niño pródigo de la literatura norteamericana”. Si no me atrevo a decir que “Miriam” es un cuento genial, es por algunos aspectos que no me satisfacen completamente desde el punto de vista técnico. “No lo corta a tiempo”, me dijo ayer un inteligente amigo. Y eso es verdad porque en “Miriam” el mismo autor sacrificó en parte la densidad de su obra, para prolongarnos en cinco o seis pulgadas el placer de leerlo.

Esta extensa cita sirve para comprobar que ese otro “niño pródigo” de la literatura colombiana en ese momento, el 5 de mayo de 1950, día en que se publicó La Jirafa que contenía este texto, sabía de qué estaba hablando, no sólo respecto del cuento de Capote sino de la literatura porque, como se deja ver en el propio texto, para esa fecha ya había leído con cuidado a Proust, Faulkner, Steinbeck, Nathan y Kafka.

Las citas de “Un cuento de Truman Capote” sirven asimismo para comprobar lo que varias veces declaró el autor de La hojarasca, luego de que a raíz de recibir el Premio Nobel de Literatura los periodistas se precipitaron sobre él para encontrar los orígenes de su genio, y cómo era que desde jovencito ya sabía lo que quería escribir, y que lo único que le faltaba era encontrar la forma adecuada para hacerlo, la cual halló el día que iba con su familia, manejando por la carretera rumbo a Acapulco, puerto al que ya no llegó porque de inmediato se regresó ante el llamado de la musa y se puso a escribir su obra cumbre con el tono con que él, siendo niño, había escuchado cómo contaba anécdotas su abuela, dijo –y a la manera en que Capote contó “Miriam” y Nathan “El retrato de Jennie”, se le olvidó precisar.

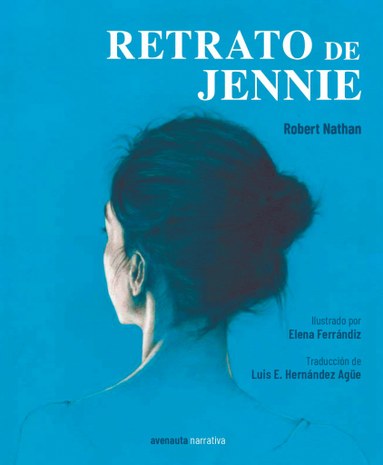

El “padrino”

Como se recordará, la mención de la protagonista de “Miriam”, ese “extraordinario, alucinante personaje”, va acompañada de la referencia a otro personaje femenino que se le parece mucho, según el joven García Márquez: la “Jennie”, la “poética creación” protagonista de una novela de Robert Nathan.

No creo exagerar si digo que tanto el cuento “Miriam” como la novela Otras voces, otros ámbitos, de Truman Capote, así como la novela El retrato de Jennie de Nathan, son los antecedentes directos del “realismo mágico” y de la obra de García Márquez, lo cual daría para una revaloración de los escritos de los dos primeros en función de esta asociación.

En el caso de Capote, ese redimensionamiento lo vendría a relanzar entre los más destacados narradores contemporáneos, mérito que ya posee el autor de Los perros ladran. Pero para Nathan significaría reubicarlo como narrador, porque como novelista no suele figurar entre los autores estadunidenses más leídos y citados.

Sobre el redescubrimiento de la obra de Nathan que tendría que venir a partir de ser, como se afirma aquí, uno de los precursores del “realismo mágico”, lo que aquí se puede aportar es que el propio García Márquez de 1950, fiel como fue desde joven a sus intereses y lecturas, el 29 de junio de ese mismo año publicó una Jirafa más bajo el título “El retrato de Jennie”. En ese texto aborda la película que se hizo a partir de la novela y en su reseña destaca los elementos de ese “realismo de lo irreal”, presentes tanto en el filme como en la novela:

La producción cinematográfica conserva intacto el sabor de poética irrealidad, de torturante belleza de la obra literaria, pero en este caso es necesario decir que los supera […] La afirmación puede hacerse en este caso […] porque se advierte a simple vista que en el cine quedó mejor desarrollada la idea del autor, mejor logrado el ambiente y más humanos los personajes, sin que se haya desaprovechado ni desfigurado el sabor esencial de la novela.

Así como el joven maestro cocinero que va descubriendo en su imaginación, al saborear el platillo de un colega, los elementos que deberá contener su futuro guiso sensacional, el autor de El amor en los tiempos del cólera, en su juventud de reseñista cinematográfico decía:

Jennie aparece en un parque, entre la niebla. No un día cualquiera, sino ese día apetecido en que el hombre logró romper los límites de la carne y vivir en la exacta temperatura del amor. Jennie no tiene edad. Es una niña con un abrigo azul y una boina azul que aparece, canta y se va. Lo demás es inútil. La muerte misma es inútil porque Jennifer está del otro lado de esa pared absurda que detiene los sentidos. De este lado queda el retrato –una combinación de formas y colores sometidas a perfectas definiciones geométricas– y un hombre que anda entre la niebla, con un pie en un hervidero de larvas y el otro en la vértebra central de la poesía. El hombre es un puente que entrega a Jennie el enamoramiento que todavía le queda de hombre y que entrega al mundo la iluminada visión que ya tiene de la poesía. [Cursivas de Enrique Aguilar.]

Por el lado cinematográfico neto, cabría resaltar el mérito de William Dieterle, director de esta cinta, a quien García Márquez no cita. El olvido del crédito para el director tal vez se deba a que el joven reseñista cinematográfico estaba fascinado con el argumento, porque es en la línea argumental en la que aparece ese “apetecido” –insólito adjetivo–, por medio del cual García Márquez deja ver tanto su antojo de ser él mismo ese sujeto afortunado, que logra superar su límite carnal “y vivir en la exacta temperatura del amor”, así como el de llegar a ser el creador de personajes tan extraordinarios como ése, tan parecido a los que años después aparecerán en sus novelas, que va “con un pie en un hervidero de larvas y el otro en la vértebra central de la poesía”.

La importancia del descubrimiento

Al afirmar que es Truman Capote el creador del “realismo mágico”, y que el padrino de esa criatura es otro paisano suyo, Robert Nathan, considero que sólo estoy completando el árbol genealógico literario que García Márquez y los críticos de su obra ya han elaborado. Con este planteamiento lo que hago es destacar a este par de escritores estadunidenses que, hasta ahora, han permanecido en las sombras, Capote, o en calidad de desconocido, Nathan, en cuanto al origen y práctica de la famosa corriente literaria. Y esta asociación da para más.