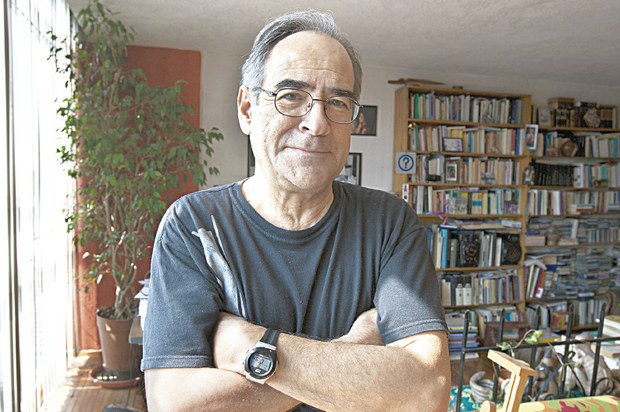

Eduardo Casar: una poesía del humor interior

- José María Espinasa - Sunday, 13 Aug 2023 22:01

Para combatir la sensación de que lo que tiene que ver con la poesía es solemne, hay que leer a Eduardo Casar. Poeta muy personal, que hace del humor verbal y escrito su combustible interno, consigue desde esa mirada irónica erigir una manera de situarse en el mundo que no es la del pesimismo histriónico sino la del desencanto festivo. Casar, a pesar de tener una historia más o menos típica de escritor en su perfil biográfico –profesor universitario, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, doctorado con una tesis sobre Paul Ricoeur, animador de programas de televisión–, no es asimilable a una estética dominante ni a un grupo de poder, y ha seguido una línea aunque discreta sí constante en la publicación de sus libros de poemas, desde que en 1981 publicó Noción de travesía. Su poesía ha sido bien recibida por la crítica y se ha hecho merecedor de varios premios.

Sin embargo, su humor no es de aquellos que se confunden con la trivialidad y lo superficial, pues está lejos del chiste fácil. Al contrario, es un humor reconcentrado, muchas veces ligado a las palabras mismas y a sus derivas paradójicas. Pero si bien ese humor está a flor de piel, aunque sea a veces bajo guiños de complicidad o contradicciones no evidentes, su mirada sobre el mundo expresa un cierto desasosiego a lo Mario Soares, una angustia, un nerviosismo que se expresa celebrando la insatisfacción vital

que nos ofrece vivir, como los enfermos que agradecen sus dolores como muestra de que siguen vivos.

La intensificación de los sentidos

Su primer libro de poemas, sin embargo, no obedece del todo a la descripción anterior. Noción de travesía (Mester, 1981) es un poema de amor, claramente vallejiano, en donde el nombrar el amor raspa y rechina, y vuelve ese chirriar melodía. La travesía es viaje por el cuerpo de la mujer amada, entrega en la separación y la distancia –dice en un momento inspirado “Quise hacer el amor sobre tu cuerpo/ aprovechando toda mi saliva,/ toda tu lejanía”–, cercanía que no depende del espacio. Su musicalidad, como de tono dodecafónico, no era frecuente en la poesía de su generación, o bien bronca y conversacional o bien melodiosa y metafórica. El humor, sin duda presente, es soterrado, se disimula bajo la capa de violencias verbales. El cuerpo es entendido de muchas maneras: como paisaje, como lugar, como horizonte, como oquedad o lejanía, como evidencia del mundo (en otro momento dice: “Viudo hasta de mis manos”).

Es, además, sorprendente cómo el trabajo verbal y estilístico no se atemoriza ante el sentimiento ni ante la posibilidad de la cursilería. Está dispuesto a correr ese riesgo sin miedo y sin remordimiento; su inteligencia evidente acepta jugarse su legitimidad en lo intenso de la expresión amorosa. Es como si el poeta sintiera que la capacidad de nombrar se ha enmohecido y hay que violentar la sintaxis, el orden de la frase, el calificativo y –sobre todo– la situación lírica, la escena del poema, el lugar en que ocurre y lo que en ese lugar sucede, pero sabiendo, sin embargo, que hay quien ya lo ha nombrado. Aventuro un parentesco extraño en sus páginas de la poesía de Tomás Segovia con la de Rubén Bonifaz Nuño. El libro circuló poco y afortunadamente fue reeditado casi quince años después en Mar privado, que reunió, salvo el volumen Caserías, su poesía hasta 1994. Esa (perdón por la palabreja, pero viene al caso) anfractuosidad obliga a la lengua a reinventar el mundo. El poeta adánico no nombra por primera vez sino siempre por segunda, porque en realidad nunca hay nombre la primera vez.

Antes señalé que no tenía parentesco con escritores de su edad, pero tal vez hay que matizar. Con un libro unos años posterior (1985), Ni lo que digo, de Ricardo Yáñez, tiene un aire de familia en su voluntad de nombrar, aunque su musicalidad sea muy diferente, y también con Vértebras (1982), de Joaquín Vázquez Aguilar, ambos unos años mayores que Casar. Sin embargo, él es un poeta más seco, con un contralirismo que no se quiere del todo antipoético, pero algo intuye de trágico en la insuficiencia del decir. A la vez encuentra una cada vez más evidente transparencia en su manera de nombrar el amor, en esa dialéctica ya mencionada antes de distancia y cercanía, de proximidad y ausencia, de inmediatez física y comunión anímica. La de Casar es una poesía sumamente corporal, en la que las transferencias sensoriales –te oigo con los ojos, te escucho como si fueras mudo– crean un subrayado de la percepción, una intensificación de los sentidos a través de esa deriva, de esa transparencia. Eso hace, también, que los elementos físicos entren en un proceso de deriva o de ambigüedad –el agua es sólida, la piedra líquida–, y si bien en los ejemplos simplifico, Casar los llena de connotaciones líricas que no dejan de sorprender al lector y llevan una sonrisa a los labios.

La sinceridad del poema

Volvamos a la idea del humor. Una lectura más cercana de esta poesía muestra que ese humor tiene algo de apariencia. Para nada es un poeta irónico o paródico, aunque tenga ironía y parodia en sus textos, sus juegos de palabras son traviesos y hurgan sin ser explícitos en una veta lingüística, casi lexicológica –él ha sido durante años uno de los conductores del programa de televisión La dichosa palabra–, nombre que es buen ejemplo de esa ambigüedad: dichosa de estar feliz y dichosa de dicha muchas veces, incluso hasta el hartazgo. Y es también una lírica en la que el gesto tiene ida y vuelta –“Tus labios juegan/ el papel principal en mi sonrisa” o “Quiero estar a dos pasos de ti./ Y que uno fuera mío y otro tuyo.” O con notable transparencia: “Lo que sea de cada quien./ Yo de ti.” En cierta manera hemos confundido humor con sorpresa, lo inesperado de la resolución nos hace sonreír y, sin embargo, es una resolución consecuente, natural, en cierta manera única para su poesía.

No toma de López Velarde la precisión sorpresiva del adjetivo, pero sí algo de su ritmo sintáctico y su manera de combinar elementos. Si el poeta jerezano nos hace estremecernos al calificar de negros los guantes de la resucitada en su fúnebre luto, en Casar ¿qué color tendrían esos guantes? No respondas aún, lector. Uno de los conceptos más desgatados en la poesía es el de la sinceridad. Su uso moral es muy perjudicial; desde luego, un poema no es bueno por ser sincero, porque se confunde el lugar de la sinceridad, que debe estar en el poema, y se transfiere al poeta. Casar busca devolvérselo al poema, y para conseguirlo el ritmo tiene que surgir de las palabras mismas, del poema como lugar, no de la decisión del escritor. Esa sería una definición extrema del oficio: saber cómo un poema deja de tener autor para sólo tener existencia por sí mismo. Eso lo consigue la poesía popular en la medida en que el trabajo del tiempo hace de corrector del texto, de verdadero autor. Pero Casar es un poeta moderno y no es, aunque tome elementos de ella, un poeta popular. Maticemos. Casar aspira a esa condición de la poesía popular, anónima y en boca de todos, pero sabe que eso sólo se consigue con dos elementos esenciales: el trabajo en una voz personal –pues el anonimato no implica la desaparición de la persona– y la colaboración del tiempo.

Pensemos en este segundo asunto. Cuando un poeta aparece puede ser celebrado por su tiempo con fanfarrias y elogios, y puede cincuenta años después haber sido olvidado por todos. Ejemplos los tenemos de a montón. Pero eso no quiere decir que en el momento de su surgimiento el juicio se equivocó. No, es posible que tuviera razón, pero que el tiempo modificara ciertos elementos que lo vuelven en parte un escritor olvidable. A la inversa, un gran poeta pasa desapercibido en el momento en que publica sus libros y es descubierto como un gran escritor cincuenta o cien años más tarde. No quiere decir esto que su tiempo lo miró equivocadamente sino que probablemente no lo miró, pues miraba para otro lado. El problema verdadero no es si se equivoca la coyuntura sino si se equivoca la posteridad. ¿Por qué planteo este dilema? Porque hay un plano en el que el escritor es el tiempo, la duración, y la tarea del poeta es ponerse a disposición de ese tiempo. Por eso el concepto de modernidad –y, como dije, Casar es un poeta moderno– resulta tan elusivo.

La elusión es, sin embargo, una ilusión, pues en un poeta como Casar se acaba precisando su sentido. En su escritura hay figuras tutelares muy diversas, desde autores como Ramón López Velarde hasta otros tan distintos como Efraín Huerta y Eduardo Lizalde. Sin duda el hilo conductor es un humor ácido, que sin embargo en él adquiere mayor vuelo lúdico. Las palabras hablan desde ellas mismas en sus ecos y armonías, juegan con sus sombras en los espejos y recurren a las rimas internas, o más aún, interiores. El matiz entre lo interno y lo interior es muy sutil pero importante, pues responde a una condición física corporal, ambas palabras se encuentran en la entraña. Hay en su léxico un peso físico, como en el poeta jerezano, y una rabia menos violenta que la de Huerta y Lizalde, una rabia que se olvida de su rencor para celebrarse a sí misma en el poema como manifestación expresiva.

Sirvan estas notas para celebrar los setentay un años de Eduardo Casar en plena capacidad expresiva l