Un Lazarillo en busca de autor: Francisco de Enzinas

- Leopoldo Cervantes-Ortiz - Sunday, 27 Aug 2023 08:39

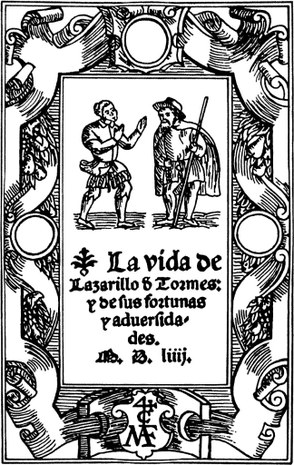

Mucho se ha escrito acerca del Lazarillo de Tormes (y de sus fortunas y adversidades, como reza la portada), obra aparecida en 1554 (en tres ediciones separadas), todo un clásico de la literatura española cuya autoría se ha debatido ampliamente, al grado de que en diferentes épocas se han propuesto nombres bastante disímiles. Al anonimato con que se publicó inicialmente le ha seguido, en los años recientes, un fuerte debate sobre la probabilidad de que haya salido de la pluma de dos escritores heterodoxos: Alfonso de Valdés, hermano de Juan, traductor e intérprete de la Biblia, miembro de la corte, y sobre todo Francisco de Enzinas (1520-1552), traductor a su vez del Nuevo Testamento (1543) entregado al emperador Carlos V. Con anterioridad se manejaban como posibles autores a Diego Hurtado de Mendoza y fray Juan de Ortega, además del humanista Juan Luis Vives. La observación de Aubrey F.G. Bell sobre el perfil cultural del autor es importante: “El Lazarillo, aunque popular, no fue escrito para el pueblo, ni por el pueblo, sino por algún humanista de la España renacentista, por un intelectual.”

Mencionar estos dos nombres es entrar de lleno a los complejos territorios de los impulsos reformistas en España que llevó a muchos de sus representantes al exilio. Sobre la segunda parte de la obra (1620), Marcelino Menéndez y Pelayo escribió que muy posiblemente el autor sea Juan de Luna, otro heterodoxo. Un motivo de sospecha sobre el Lazarillo fue la censura que recibió por parte de la Inquisición en 1559, por su posible influencia erasmista, señalada también por el hispanista francés Marcel Bataillon. Este autor plantea muy bien el problema al referirse a “la estela del erasmismo en la literatura profana”, como titula el capítulo XII.

“El Lazarillo es un cuadro realista del ambiente y de la gente que el protagonista encuentra. España, como el resto de Europa en aquella época, tenía una enorme masa de mendigos y pobres, aunque la vida fuera también dura para otras gentes: el hambre en los años de escasez asediaba a las economías modestas” (R.O. Jones). Alberto Blecua es bastante explícito sobre la situación eclesial que se vivía en Toledo, en donde había, en esa época, más de setecientos clérigos y poco más de mil 900 religiosos. Eso explicaría el enfoque anticlerical que se atisba también en las palabras de Enzinas sobre las bulas o indulgencias. Asimismo, se ha señalado cierta influencia de los llamados “alumbrados”, un movimiento religioso surgido en España alrededor de 1511.

La polémica se avivó en 2003 con la publicación de Alfonso de Valdés, autor del Lazarillo de Tormes, de Rosa Navarro Durán, quien llegó a esa conclusión luego de diversos estudios dedicados a la obra. En una amplia entrevista, discurrió sobre el método y las disquisiciones que la condujeron a ello. El autor de Los heterodoxos españoles… le dedica un capítulo entero en la sección de erasmistas y protestantes, en donde con lujo de detalles expone su formación y desarrollo como escritor.

Navarro Durán explica: “Hay muchísimos datos y sería muy largo de explicar, pero lo esencial del retrato es que se trata de un erasmista muy inteligente y agudo.” Ella cuestiona la manera de fechar la obra con base en los acontecimientos del propio libro, algo que le parece discutible. Y concluye: “Por otra parte, es un cortesano quien escribe, porque después de atacar brutalmente a los primeros amos de Lázaro, introduce al escudero, que es un vanidoso y un hipócrita, un muerto de hambre que ni trabaja ni quiere trabajar, pero es buena persona.” La arriesgada hipótesis de Alfredo Rodríguez López-Vázquez ha sido expuesta en diversos ensayos.

Heterodoxo, humanista, reformista y protestante

La lenta recuperación de la figura de Enzinas comenzó con la mención de Casiodoro de Reina en la Biblia del Oso (1569) y de Richard Simon en un libro sobre las traducciones del Nuevo Testamento (1695). Más adelante, otros autores se referirían a él. Menéndez y Pelayo enfatiza su talento: “El autor poseía facultades narrativas y dramáticas muy poco comunes y dibuja vigorosamente las situaciones y los caracteres, hasta el punto de dar a sus Memorias toda la animación de una novela. Es de los pocos españoles que han sobresalido en el género autobiográfico.” Bataillon valora a Enzinas como un auténtico humanista erasmista que, fiel a esta escuela de pensamiento, tradujo también a Luciano de Samosata y a Plutarco, pues como bien comenta: “…es muy natural pensar en una influencia erasmiana cuando se ve cómo algunos humanistas españoles se dedican a traducir a Luciano a su lengua materna”.

Del hecho de que Enzinas fue un escritor con notables cualidades se deriva la atención prestada a su posible autoría del Lazarillo, quizá justificada también por su eventual interés por producir una obra literaria afín a la época. El debate sobre el posible autor de ese libro aún tiene muchos capítulos por escribirse. Posteriormente a su publicación comenzó la discusión y ahora continúa con nuevos elementos que se agregan a lo dicho y escrito durante varios siglos. La hipótesis más reciente, que atribuye su escritura a Francisco de Enzinas, fue propuesta por Roland Labarre, quien se basa en diversos elementos biográficos, escriturales y estilísticos.

Ciertamente, Bataillon prácticamente descarta que el Lazarillo fuera concebido “por una cabeza erasmista”, no obstante lo cual sus apreciaciones pueden ser leídas como una clave que podía conducir a la posible autoría de Enzinas. Quien más se ha empeñado en demostrar que Enzinas es el autor del Lazarillo, siguiendo a Labarre, es Alfredo Rodríguez López-Vázquez. Una observación crítica de Menéndez y Pelayo a que él hace alusión corresponde a un par de cartas en donde afirma: “En cuanto a la segunda parte (la de los atunes) yo tengo vehementes sospechas de que debe de ser obra de Francisco de Enzinas.” En la del 11 de enero de 1889 señala acerca de ambas partes: “Pensando sobre la cuestión del Lazarillo que Vd. trata con tanta novedad e ingenio, y volviendo a leer la segunda parte anónima, me he venido a confirmar más y más en la sospecha de que el autor de esta segunda parte debe de ser el protestante burgalés Francisco de Enzinas: a ello me persuaden la fecha, lugar y condiciones tipográficas del libro, y más aún la circunstancia de ser en parte imitación de la Historia Verdadera de Luciano, que el mismo Enzinas tradujo en estilo bastante parecido al del Lazarillo segundo. Y a veces van mis sospechas más lejos: no creo imposible, ni mucho menos, que sea también autor del primero.”

Dados los pocos años que vivió, la obra de Enzinas destaca por su amplitud y enorme curiosidad intelectual, propia de un humanista genuino de la época en la que Erasmo de Rotterdam fue el modelo a seguir. Un aspecto muy reconocible en ese sentido fue el interés que despertaron las obras de Luciano de Samósata, muy traducido desde siglos anteriores y a quien el polígrafo holandés siguió muy de cerca en el estilo basado en establecer diálogos para exponer e intercambiar ideas. En cuanto a la posible autoría del Lazarillo, parecería mucha coincidencia el hecho de que alguien como Enzinas, con tan profundas convicciones reformistas, no hiciera alusiones religiosas en la obra, aun cuando los estudiosos y defensores de su posible origen han señalado profundas intenciones religiosas heterodoxas. Uno de los puntos que estarían a favor de Enzinas es la cronología, puesto que, si se considera que se escribió muy poco antes de su publicación, cerca de 1550, y no alrededor de 1525, cuando hipotéticamente concluye la narración, es posible que él haya sido el autor. Cinco de los nueve amos de Lázaro son eclesiásticos y todos son criticados duramente. El clérigo de Maqueda (II) es un modelo de avaricia y de completa falta de caridad.

El vendedor de indulgencias del quinto capítulo responde claramente a la espiritualidad externa, idolátrica y milagrera contra la que luchaban los movimientos reformistas. El capellán (VI), a su vez, no queda mejor parado, pues se sirve enteramente de la Iglesia para hacer sus negocios. Y el arcipreste de San Salvador (VII) obligó a Lázaro a casarse con su concubina, mientras seguía con ella. Pintado así este anticlericalismo narrativo, la pregunta sobre su propósito se responde, como lo hace Antonio Rey Hazas, que no obedeció, necesariamente, a un luteranismo de alguna clase, pero sí a “la visión crítica de un erasmista, de un reformador que desea cambiar el comportamiento de los clérigos desde dentro de la ortodoxia”.

El tema central de la caridad cristiana, tan cercano a Erasmo y a Juan de Valdés, brilla por su ausencia en la práctica de los personajes clericales del Lazarillo, en donde aparece el chiste del protagonista cuando afirma que “la caridad se subió al cielo” (III). Rey Hazas glosa esa afirmación así: “No es una mera frase para constatar la inexistencia de caridad en la tierra, sino que se explica porque la caridad era, como reza en la portada del magnífico Hospital de la Caridad de Sevilla, scala coeli, ‘escala para subir al cielo’”.

La teología burlona del Lazarillo

Adscribir una de las más importantes obras narrativas de la época al espacio espiritual más o menos cercano a la Reforma representa un gran salto cualitativo en la interpretación de ésta y de otras obras relacionadas con ese movimiento religioso, algo que no siempre se practica desde la visión canónica de la historia literaria. Se trata de un cambio crucial en los acercamientos a este tipo de producciones, máxime si se considera, como sucede con Enzinas, la enorme afición que muchos reformadores tenían por la literatura grecolatina.

Al ligar la indignación de Enzinas de 1545 sobre el infame comercio de las bulas con el Lazarillo, Rodríguez López-Vázquez lo acerca como posible autor, pues quizá se conoció una primera redacción en 1548, como sugirió Roland Labarre, “aludiendo al ‘libro en español’ que le pide el impresor Oporino a Enzinas”. Lo más probable es que la redacción de la edición prínceps fuera de 1550, por causa de la relación de las traducciones de Luciano y Plutarco.

Cerramos con las palabras de Rodríguez López-Vázquez sobre el carácter de esta obra cumbre: “Si esta hipótesis crítica es correcta, el propósito de

la escritura del Lazarillo, tanto en su primera como en su segunda parte, encaja bien con la observación de fray Juan de Pineda: “una obra de teología burlona”, en el caso de la segunda parte, y una obra comprometida con la defensa y difusión de las tesis de la Reforma. Todo ello explica muy bien la prohibición de ambas partes en el Índice establecido por la Inquisición en 1559, que parece estar muy bien informada sobre las ideas que el libro transmitía. En este sentido la amputación de los episodios del fraile de la Merced y del buldero en la edición castigada de 1573 resulta coherente con el propósito inquisitorial: se trata de transformar lo que es un libro crítico con la ortodoxia católica en un libro de corte humorístico”.