El exilio chileno, los testimonios y las revistas

- Alejandro García Abreu - Sunday, 10 Sep 2023 12:11

Los investigadores de Memoria Chilena –organismo de la Biblioteca Nacional de Chile– explican que tras el golpe de Estado de 1973 su literatura quedó fraccionada en su desarrollo; de esta escisión histórica se produjo la diáspora y las expresiones literarias quedaron fragmentadas en “dos instancias reales, aunque paradójicas, dado que la literatura de un país es siempre una: la que se escribe en el interior (la literatura del “in-xilio” como la ha llamado el crítico Grínor Rojo) y la de los escritores que tuvieron […] que partir al exilio”. Los países de la diáspora fueron México, Francia, España, Suecia, Alemania Oriental, Estados Unidos y Canadá. Percibieron a Chile desde lejos.

La fase inicial de los escritores chilenos exiliados se caracterizó por una literatura testimonial de esa nueva realidad. Esta literatura no se inauguró en Chile en 1973. Un ejemplo paradigmático resulta Canto general (1950), de Pablo Neruda, escrito durante su exilio bajo el gobierno de Gabriel González Videla. En la nueva narrativa testimonial se relatan las prácticas de la tortura, el exterminio y “la no menos traumática experiencia de integrarse en países donde tanto la idiosincrasia como la lengua son otras”. Se trata de la imposibilidad de regresar al país por un extendido período de tiempo “en el que nacen y crecen hijos de exiliados, con una patria ausente e imaginaria” que se conserva solamente en la memoria y en el registro literario. Los especialistas de la Biblioteca Nacional de Chile aseguran que otro aspecto de la literatura testimonial fue la exploración de las causas de la etapa histórica. En un segundo momento se desarrolló “la reflexión sobre el destino de Chile y sobre el destino de una vida colectiva después de 1973”. Entre las obras de este tipo, recuerdan los expertos, se encuentran Una especie de memoria, de Fernando Alegría; El Libro Negro de la Intervención Norteamericana en Chile, de Armando Uribe, y Diario del doble exilio, de Osvaldo Rodríguez. Dicen que “la literatura testimonial tiene un carácter de urgencia y denuncia. Lo más importante es dar cuenta de los sucesos ocurridos durante la represión y sus consecuencias inmediatas, en un lenguaje transparente, más cercano a la crónica que a la ficción”. Algunos ejemplos son Tejas verdes (1978), de Hernán Valdés, sobre los campos de concentración y tortura chilenos, Genocidio en Chile, de Carlos Cerda, y Prisión en Chile (1975), de Alejandro Witker.

Obras metafóricas y alusivas

Posteriormente fueron publicadas “obras más metafóricas y alusivas”, recuerdan los estudiosos de Memoria Chilena, como Viudas (1987), de Ariel Dorfmann, No pasó nada y otros relatos (1985), de Antonio Skármeta, Frente a un hombre armado (1981), deMauricio Wacquez, o Casa de campo (1978), de José Donoso. A finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, la poesía cobró mucha importancia, como La ciudad, de Gonzalo Millán, Ínsulas flotantes, de Omar Lara, El puente oculto, de Waldo Rojas, Notas para una contribución a un estudio materialista sobre los hermosos y horripilantes hechos de la (cabrona) tensa calma (1983), de Mauricio Redolés, y Oscuro (1978), de Gonzalo Rojas.

Las revistas literarias

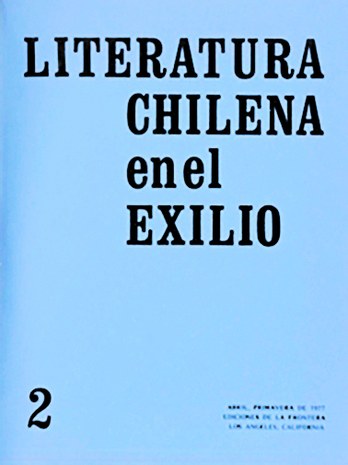

Una de las formas más significativas de divulgación literaria originadas en el exilio fueron las revistas. Su propósito era congregar “la dispersión de autores chilenos repartidos por el mundo y mantener un posible, aunque incierto, diálogo con lo que ocurría dentro de Chile.” Las revistas trascendieron por su calidad literaria y por su perspectiva política. Las más importantes fueron Literatura Chilena en el Exilio, Araucaria y Lar, según el Servicio Nacional del Patrimonio de Chile.

El primer número de Literatura Chilena en el Exilio, publicado en enero de 1977, incluyó textos de Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Bernardo Subercaseaux, Poli Délano, Juan Epple, Luis Domínguez, Hernán Valdés, Omar Lara, Luis Roberto Vera, Juan Eduardo Esquivel, Efraín Barquero, David Valjalo, José de Rokha, Sergio Macías, Jaime Valdivieso, Mahfud Massis, Osvaldo Rodríguez, Miguel Otero Silva, Espiga, Armando Cassigoli, Gonzalo Rojas, Alejandro Witker y Radomiro Tomic. Fue dirigida por Fernando Alegría y editado por David Valjalo. El Comité Internacional fue compuesto por un solo escritor: Gabriel García Márquez. Fue impreso por The Frontera Press en Los Ángeles, California. En su nota editorial Fernando Alegría planteó la importancia de un proyecto de esa naturaleza:

La revista Literatura Chilena en el Exilio se funda por las siguientes razones: Bajo el gobierno de las Fuerzas Armadas en Chile no existe libertad de pensamiento ni de expresión; las universidades han dejado de ser organismos de cultura para transformarse en centros de coerción y adiestramiento político pretendiendo, según declaración explicita de personeros de la Junta, formar una generación que responda a los intereses del gobierno de facto bajo la disciplina férrea de rectores militares. Como consecuencia de las medidas tomadas por la dictadura se ha producido un vasto éxodo de investigadores y escritores chilenos hacia países que les ofrecen garantías de libertad y facilidades en su trabajo. Creemos de toda necesidad vincular estrechamente a los intelectuales chilenos en el exilio, promover sus trabajos de investigación y creación y darles la amplia difusión que se merecen. Nuestra revista aspira a cumplir esta misión en el campo de la investigación y creación literarias. Asimismo, promoverá lazos de sólida cooperación y unidad con los escrito progresistas de todo el mundo. Declaramos nuestra firme voluntad de continuar esta publicación en el exilio hasta que se restablezcan en nuestra patria las condiciones de libertad y respeto a los derechos del hombre que han sido tradicionales del pueblo de Chile.

Un año, después, en 1978, surgió la revista Araucaria, en la cual se publicaron textos de Hernán Ramírez Necochea, Alfonso González Dagnino, Luis Corvalán, Eduardo Labarca Goddard, Alfonso Alcalde, Mario Benedetti, Julio Cortázar, Volodia Teitelboim –director de la publicación–, Luis Enrique Délano, Roberto Pailahueque y Hernán Loyola. Su redacción se situaba en el número 10 de la rue Saint-Marc, en París. Estuvo a cargo de Carlos Orellana. Las operaciones de Araucaria también fueron madrileñas. La nota editorial –escrita por Volodia Teitelboim– también resultó crítica:

En Chile todo el mundo habla hoy del “apagón cultural.” En efecto, la Junta prefiere, en el dominio de la literatura y el arte, de todas las expresiones del pensamiento, las virtudes higiénicas del silencio y del black-out. No puede cortar la lengua a todo un país. No puede impedir que se piense, que se escriba, que se pinte, que se cante. Pero acaba de prohibir, por ejemplo, las memorias de Neruda, Confieso que he vivido: según el glorioso pretexto de que expresan el juicio del autor sobre los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973.

En el segundo número de Lar, su director, Omar Lara, narra que los días 1, 2 y 3 de abril de 1983 se llevó a cabo el Primer encuentro de poesía chilena en Rotterdam. El Centro Salvador Allende fue el patrocinador del evento, acudieron poetas residentes de muy disímiles países (Canadá, Inglaterra, Suecia, España, Francia, Italia, Alemania, Estado Unidos y Holanda) y se recibieron varias colaboraciones desde Chile. Cabe destacar, muy especialmente, la participación de Poetry International a través de su presidente, el poeta Martin Mooij, quien inauguró el encuentro. Este número especial de Lar, coordinado por el crítico literario Luis Íñigo Madrigal y por Hugo Bascuñan, en representación del Centro Salvador Allende, recoge gran parte de los trabajos leídos y comentados durante los tres días de duración del coloquio.

Participaron Mauricio Redolés, Tito Valenzuela, Mauricio Electorat, Antonio Arévalo, Gustavo Mujica, Felipe Tupper, Carlos Geywitz, Omar Lara, Edgardo Mardones, Pilar Benítez, Cecilia Vicuña, Patricia Jeréz, Waldo Rojas, Federico Schopf, Mariano Maturana, Radomiro Spotorno, Cristóbal Santa Cruz, Aleti Jiiberto, Cote Jiiberto, Soledad Bianchi, Antonio Skármeta, Antonio Avaria, Fernando Quilodrán Alejandra Guevara, Sergio Muñoz, Gonzalo Milán, Sergio Badilla, José María Memet, Sergio Infante, Walter Hoefler, Waldo Guzmán, Juan Samuel, Carlos Briones, Luis Iñigo Madrigal, Ricardo Cuadros, Miguel Vicuña, Pancho Lebu, Yolanda Arellano, Orlando Torricelli, Jaime Quezada, Enrique Lihn, Javier Campos, Hernán Castellano Girón, Alejandro Lazo, Adolfo Pardo, Grupo Tragaluz, Jorge Montealegre, Eduardo Llanos, Hedy Navarro, Eugenio Llona, Ramón Díaz Eterovic, Leonora Vicuña, Juan Robaldo Pradena, Antonio Gil, Guillermo Bown, Jeremy Jakobson, Eduardo Parra y Hubert Cornelius.

El destino

Todos los autores que crearon obras maestras, que lucharon con la tinta y que en su mayoría giraron alrededor de tres magníficas revistas literarias abrieron las puertas a la internacionalización de varias generaciones de escritores chilenos. Su legado pervivirá siempre contra la ignominia.