Miseria y nobleza: fotografía de prensa durante la dictadura militar chilena

- Ariel Arnal - Sunday, 24 Sep 2023 09:59

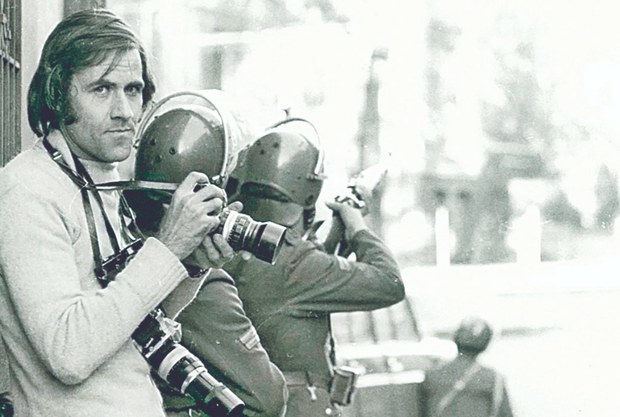

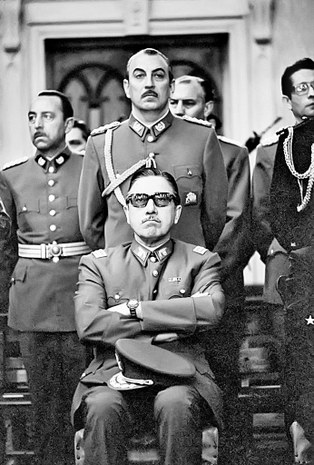

Una fotografía, apenas una semana después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la de Augusto Pinochet con el alférez presidencial a sus espaldas, ha marcado la percepción visual del militarismo en América Latina. Los brazos cruzados del jefe de la Junta Militar, la seriedad de su rostro transmutada en ira, en odio, en desprecio. Los lentes oscuros que apenas dejan intuir su mirada, sin dejar rastro alguno de sus sentimientos, lo más humano. La mirada azul del aprendiz de dictador es una ventana a la debilidad, y la Junta Militar es cualquier cosa menos débil. Toda una lección de lenguaje gestual, toda una premonición de la historia moderna de Chile. Chas Gerretsen, fotógrafo neerlandés armado de una Nikon F, dispara al rostro de Pinochet en la iglesia de la Gratitud Nacional, desafiando con su objetivo los famosos anteojos oscuros de Augusto Pinochet, apenas rasgando la pupila del general más allá de la oscuridad, aquella que desde su contemplación se extiende paulatina pero inexorable sobre Chile, presagiando ya el futuro inmediato.

Las fotografías donde vemos salir por la puerta lateral de La Moneda en la calle Morandé 80, uno por uno, primero al personal adscrito al palacio presidencial, y luego a los miembros del servicio de seguridad personal de Allende que han sobrevivido al bombardeo, también son de la autoría del mismo fotógrafo. Desde la esquina de Morandé con la Alameda –la fachada principal del Palacio de La Moneda–, será el fotógrafo francés Sylvain Julienne –amigo de Gerretsen– quien le cubrirá la “retaguardia fotográfica” al neerlandés. Julienne esperaba cazar desde allí el movimiento de tropas y blindados. Sin embargo, tras percatarse de la salida de los miembros del equipo de seguridad de Allende, Julienne apunta su cámara hacia la puerta de Morandé 80, estableciendo así un diálogo visual con Gerretsen desde el otro lado de la calle. La combinación de las fotografías de ambos no sólo constituirán un legado simbólico del inicio de la represión, sino fuente documental para ubicar y denunciar el posterior asesinato y desaparición de aquellos que allí aparecen aún con vida. Años después, José Balmes llevará al lienzo las fotos de Chas Gerretsen, mientras que las de ambos, Julienne y Gerretsen, pasaran a formar parte de la documentación que acompañe la denuncia de violación de derechos humanos.

El rostro de la dictadura

A estos dos fotorreporteros extranjeros se suma el cúmulo de imágenes –fijas y en movimiento– de otros corresponsales, así como fotoperiodistas chilenos que una vez más cumplían entonces su trabajo, albergando en carne propia la vorágine de acontecimientos y emociones de aquel día. Si estas imágenes daban cuenta de la rotundidad con que entonces la política estadunidense se imponía a través de las burguesías locales para consolidar aquello que históricamente se ha llamado neocolonialismo, la foto de Pinochet mirando desafiante al fotógrafo se convertirá en hito y símbolo de las dictaduras militares latinoamericanas del último tercio del siglo XX.

Mientras tanto, un impreciso fotógrafo al interior de los muros de La Moneda sentaba los pilares de la que de inmediato se convertiría en la imagen cenotafio de la resistencia a la dictadura. Las últimas fotografías de Allende con vida tejerían, junto a sus últimas palabras transmitidas por Radio Magallanes, la contraparte narrativa de la elocuente fotografía de Gerretsen. A partir de entonces, poco a poco, la sociedad chilena iría sumando uno a uno los sillares gráficos de una historia de violencia y represión, pero también de lucha y resistencia.

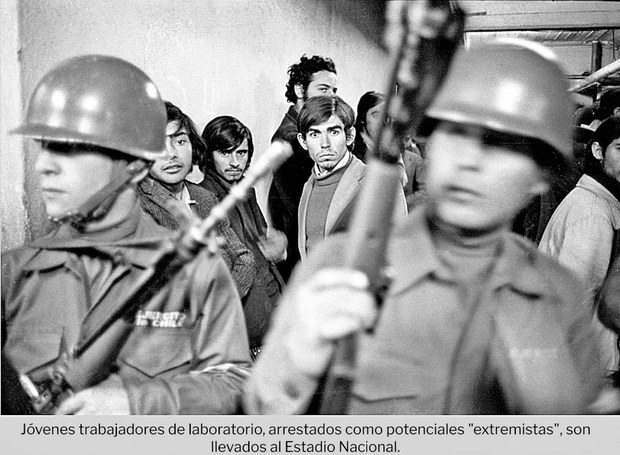

Ante la insistencia de la prensa internacional sobre las primeras violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares, apenas once días después del golpe de Estado la Junta Militar convocó una visita de los medios de comunicación al interior del Estadio Nacional, convertido en la cárcel más grande Chile. Fueron llevados al centro del campo de futbol para observar, entrevistar y sacar fotografías desde allí a los presos políticos que se amontonaban en las gradas del estadio. La prensa oficialista vendió exitosamente lo que el fotógrafo brasileño Evandro Teixeira allí presente nombraría como una farsa. Junto a Teixeira, otros más, como Juan Domingo Politi, Marcelo Montesinos, Gerhard Scheumann, Walter Heynowski, Peter Hellmich y Koen Wessing logran escabullirse por los pasillos que conducen a los vestidores. Las imágenes que allí obtendrán serán paradójicamente las que comprueben las denuncias de la prensa internacional. La represión y la tortura están en marcha y son documentables fotográficamente.

El rostro de la resistencia

Sin duda, quien logrará materializar –tras cinco disparos de cámara– la imagen de la resistencia a la dictadura a través de sólo una mirada, sería el fotógrafo estadunidense David Burnett. Un prisionero, identificado en 2006 como Daniel Alfredo Céspedes Vargas, mira pleno de dignidad al fotógrafo, quien enmarca al preso político con la borrosa imagen fuera de foco de militares blandiendo sus armas. La mirada desarmada, plena de nobleza, se impone a los fusiles. Esa es la historia de la otra cara de la represión. Céspedes, aún anómimo, se convertirá en el rostro de la resistencia frente a la represión. La propaganda contra el régimen lleva su pupila a todos los rincones del mundo.

Romper con el discurso

La negación de la represión será un mantra repetido hasta la saciedad por la dictadura. Por eso las fotografías de Luis Navarro, fotógrafo de la Vicaría de la Solidaridad, son fundamentales para romper con ese discurso. La aparición en la localidad de Lonquén, en 1978, de los cuerpos de quince campesinos al interior de un monumental horno de cal, desaparecidos un mes después del golpe de Estado, constituirán un paso fundamental en ese largo andar para reconstruir la otra historia de la dictadura, la de los perdedores, como el propio Navarro suele nombrar. Sus fotografías explícitas servirán para denunciar judicialmente a la dictadura y obtener, apenas en 2018, justicia por ello. Esas fotos se conservarán discretamente guardadas por respeto a los familiares. Sin embargo, la toma panorámica de sendos hornos, plena de investigadores de derechos humanos y curiosos asombrados de incredulidad, se convertirá en el hito visual del inicio de la denuncia gráfica. Al día de hoy, el cariño y gratitud para con Lucho Navarro no ha dejado de crecer entre las víctimas de la dictadura.

Controlada la mayoría de la prensa por el gobierno de la Junta Militar, en 1981 un grupo de fotógrafos independientes, o bien vinculados visiblemente a los pocos medios independientes que conformaban la diversidad de la oposición mediática a la dictadura, funda la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI) Esta asociación pretende dar forma, protección judicial y puntos de confluencia a todo tipo de proyectos de difusión de su trabajo. Dadas las circunstancias políticas de aquel entonces que todo lo permeaban, el trabajo de la AFI se abocó en definitiva a contribuir desde el fotoperiodismo a la lucha contra la dictadura y en defensa de los derechos humanos. Los fotodocumentalistas más destacados y comprometidos de entonces formaron parte de sus filas, más de trescientos. Entre ellos, destaca por la brutalidad de su asesinato a manos del ejército Rodrigo Rojas, quien a partir de entonces se convertiría en el símbolo de la defensa de la libertad de prensa desde el fotoperiodismo.

El Muro de la memoria

Entre las diversas asociaciones de oposición que se multiplicaron bajo la dictadura, destaca una por el original uso de la fotografía. Es al interior de los familiares de desaparecidos donde la sencilla fotografía minutera o placera hallará su pequeña contribución a la historia del grito contra la injusticia de la dictadura. Sujetas con un broche sobre el pecho, una, dos tres, cuatro fotografías gritan desde el silencio con su presencia en la vestimenta de los vivos. Los desaparecidos nos hablan desde el corazón de sus familiares, a través de una sencilla pero elocuente imagen colgada en la solapa.

El Muro de la memoria del puente Bulnes, proyecto de Claudio Pérez, Rodrigo Gómez y Luis Acosta, consta de novecientos cincuenta retratos de detenidos desaparecidos. Al día de hoy faltan algunos, hasta completar los mil 197 oficialmente reconocidos, seres humanos que Pérez, Gómez y Acosta no cejan de buscar a través de un recuerdo, una imagen que materialice esa parte oscura de la historia de Chile. “No tener foto de la familia es no formar parte de la historia”, solía decir Ana González, familiar de cinco detenidos desaparecidos. El Muro de la memoria pretende ser eso, una muralla contra el olvido, un monumento a la memoria de un país persistente, necio, el Sísifo que en cada vuelta de su condena, lejos de doblegarse, hace crecer la esperanza y la dignidad.

Las dos miradas

Dos miradas definen y resumen la historia de la dictadura en Chile: el lente de Gerretsen congelando para siempre los ojos azules de Pinochet y la cámara de Burnett alzando desde la humillación y la frustración, la esperanza, la dignidad y lo que en definitiva constituyen los valores universales de la Unidad Popular. Ambas fotografías definen la esencia del ser humano, aquello de lo que somos capaces en las peores circunstancias, Pinochet esgrimiendo nuestro lado más miserable y Céspedes mirando desafiante a los lentes oscuros del general, porque en su mirada generosa está ese Chile imperecedero. Los ojos oscuros de Céspedes vuelven a mirarnos desde 2019. Jóvenes fotógrafos, aquellos que han nacido en dictadura o en pleno apogeo del neoliberalismo en democracia, nos recuerdan que la brutalidad del despotismo aún persiste en las estructuras sociales y económicas, en la mente de los chilenos, y que la fotografía, como antaño, vuelve a ser resistencia y esperanza.