El río y el jaguar

- Hermann Bellinghausen - Sunday, 15 Oct 2023 08:28

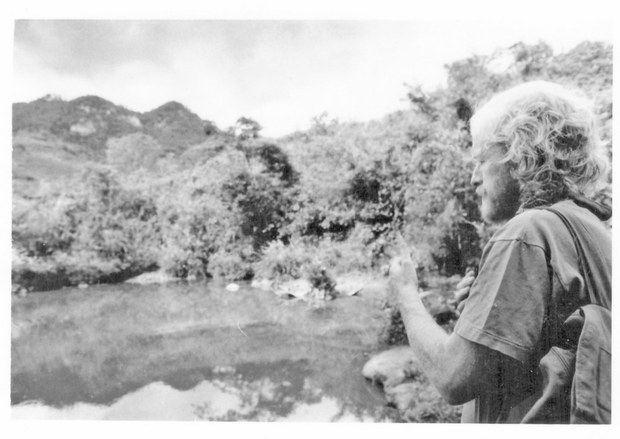

El Tulijá

Hay dos fantasías primordiales por las que hubiera querido nacer animal: volar y ver de noche. No es al búho que envidio, aunque lo respeto enormemente, como a las lechuzas y los curiosos, agresivos tapacaminos que habría de conocer llegado el tiempo en las brechas de la selva Lacandona. En mis sueños el plan era volar como gavilán, como águila, y también como Supermán. Igual ver de noche como el ciervo, el caballo o la mula. Debo a mulas y caballos haber salido airoso, aunque a veces mojado, de las veredas y espesuras en largas noches de incursiones clandestinas en la montaña acompañado, guiado, casi llevado por indígenas ligeros que se sublevaron contra el gobierno. Nadie nace con rayos infrarrojos integrados, y en esas andanzas lo que la naturaleza no daba, ni Salamanca ni la tecnología lo prestaban. El vuelo y ver de noche sirven para ir y llegar, para ir viendo, cosas que hago desde que me acuerdo, aunque en condiciones de lisiado, ciego y terrenal gusano.

Penetrar con todo la espesura, así de sexual y cabrío como suena. Y luego la noche, de por sí tan hembra. Es la historia de mi vida en los dos únicos lugares del planeta México donde he habitado, a pie, en burro o carro en cuestión de años, muchos años: la ciudad espesa donde nací y la selva que me fue prestada por la ruleta de los recorridos. Por alguna razón, no del todo obvia, asocio la visión nocturna con el jazz cargado de humo y concentración de Hawk, Prez, Bird, Miles o Trane, donde el principal recurso es la improvisación. Lo mismo en la Necesidad que en el Azar, lo mismo que en el Amor, el que improvisa ha de hacerlo bien.

Así fue como me perdí. En una noche de ésas, antes de los rebeldes, mucho antes, cuando todavía no identificaba a mi verdadero nagual, ni sabía que no sería un animal de tierra sino ave del mar, por primera vez me vi frente a él. Éramos sólo dos criaturas de la noche, dos insomnes bebiendo las orillas de un río muy viejo llamado Tulijá. En alguna parte hervía la luna. Lo pude ver envuelto en su sombra, vi unos ojos encendidos, como en llamas. Los dos supimos que nos reunía la sed, éramos iguales. En un instante, sin siquiera el sobresalto de un suspiro, el jaguar desapareció.

Yo tenía diecinueve años la noche que lo conocí. Pasarían más de treinta para volvernos a encontrar. El Tulijá u otro, qué más da, ni el río ni yo éramos los mismos, no tenía por qué serlo el jaguar. Sólo la selva era la misma. Ah, también el idioma de quienes me acogían, maya tseltal. Selva, jaguar y noche entre los hijos del maíz, eso se llamaba realidad.

Le conozco dos caras al insomnio. En dos lugares que nunca duermen, así que si no te orientas viendo te pierdes. Decían los guerrilleros de la selva que donde se te apaga el “foco” o se acaban las pilas, allí vas a dormir. No darás otro paso, en el sigilo del pobre y del prohibido no hay equino que te auxilie, y no quieres ir tropezando con abismos, fieras ni ofidios. Aunque ahora que lo pienso, las serpientes que cruzaron mi camino lo hicieron de día, o al atardecer cuando las brechas conservaban el calor del sol. Yendo en carro eran esas las víboras atropelladas. Y las de yendo a pie o lomo de caballo, nauyacas en dominio del terreno, las evité o encontraron su destino en los machetes y los rocazos de mis guías guardianes. Aprendí que de noche las serpientes no te buscan, hace falta que las pises para saber que existen. Sus madrigueras no están donde camina el hombre.

Antes de continuar debo advertir que la verdad en la selva parece muy otra, entre más mágica, más probable y convincente.

Si el primer encuentro con el jaguar había sido fantasmal y a oscuras, fugaz, apenas un chisporroteo, en la orilla opuesta de un estrechamiento caudaloso del Tulijá, una fulguración nocturna, el segundo fue casi diurno, en condiciones similares de soledad y sigilo.

Apenas había amanecido. El sol se subrayaba tras la cima de un cerro por encima de la vegetación, en lo que a la distancia parecía una milpa, quizás lo era. Yo acampaba solo, en un claro, pero instalado ahí por un mando indígena rebelde cuyo propio acampamiento estaba a unas decenas de metros y nos separaba una espesura impenetrable salvo la vereda que conducía al río, un ramal del Jataté cañada adentro. Dejé el cobertizo de hule entre cuatro lazos que cubría mi hamaca del sereno con la habitual urgencia de orinar, asunto que desahogué de inmediato en un recoveco al pie de una gran ceiba. Cantos de aves invisibles, ecos húmedos de algo intangible, una suerte de vida colectiva, un organismo múltiple y armónico que interpretaba una sinfonía lenta. Había una intensidad floral en todo eso, un hervor casi palpable en el suelo donde la materia se crea y se destruye todo el tiempo. Los ojos crecen a ojos vistas en tiempo real, la putrefacción camina, se agusana y salen mariposas azules, moradas, y unas más pequeñas, amarillas, nubes que desaparecen más rápido que las del cielo, escasas a esa hora, se disipó la bruma y el azul arriba reclama sus derechos sobre el mundo entero y lo conquista.

El demonio pregunta por mí

Contraviniendo las advertencias, casi órdenes, de los guerrilleros, no resistí el impulso de seguir andando hacia donde sonaban las carcajadas del río, incrementándose entre más me acercaba. Un coatí, curioso pero asustado, me acechaba en un recodo de la brecha, tieso como estatua, los ojillos negros y nerviosos. Me detuve y nos miramos. Los animales salvajes son extraños, obedecen a sus propias leyes, nada que ver con la fauna doméstica. Su función es sobrevivir. Unas veces les toca atacar, otras permanecer inmóviles, otras huir. En el coatí se revolvían las tres alternativas. Optó por deslizarse hacia la espesura y desapareció.

En la selva sólo hay invierno y verano. En uno llueve, en el otro no. Las sequías, o secas, llegan a ser atroces para los poblados campesinos y recolectores de la selva. Tiempo de hambruna. Aunque también es cierto que puede llover en cualquier momento. En la selva reina el agua, es la verdadera dueña, lo mismo en los charcos, en la podredumbre, el verdor y los torrentes que descienden de la montaña.

Aquella era una aromada aurora de verano, el aire vibraba como si tuviese cuerpo, lo único que el aire no tiene. La vereda a ratos se borraba, había que reescribirla o adivinarla hacia abajo, al río. Estaba resbalosa, y más con las botas cubiertas de barro, ni se les reconocía la forma. A diferencia de otras ocasiones, no di ningún sentón, llegué al río sin tropiezo, pisé una roca y en la orilla opuesta vi que el jaguar me miraba con la misma curiosidad del coatí, pero el torrente que nos separaba hacía innecesarias las precauciones y la huida. Ni él ni yo teníamos de qué temer. Debía ser joven, con un dejo de gatito, pero rugió como adulto, no amenazante, más bien sorprendido. ¿Conocía ya a los humanos? Yo estaba todo lo inmóvil que me era posible. El felino midió la situación, de seguro tenía sed, así que bebió. Supuse que mi llegada lo había interrumpido. La plasticidad de su tronco amarillo oscuro, moteado, vibraba como el banco de mariposas que yo acababa de dispersar unos metros atrás. Saciada la sed, volvió a mí hasta saciar su curiosidad, rugió otro poco, giró el cuerpo sin ninguna prisa, ondulante, leve como los gatos, con esa gracia que nace del placer. Su parsimonia casi ostentosa me hizo pensar que pavoneaba toda su vanidad de jaguar. Se detuvo y volvió la cabeza. Sus ojos era un zafiro, un cuchillo, una interrogación. Abrió las fauces con fiereza pero no rugió. Y en un instante, lo que toma suspirar, se internó en la espesura y lo dejé de ver. Sólo las plantas voraces, el río apresurado, el aire corpóreo, una nube de mosquitos tontos que se te meten por la boca si la abres, un golpe súbito en el rostro de los primeros rayos del sol que atraviesan la cerrazón de los árboles. Un tanto absurdamente se me ocurrió que el jaguar pudo haberme hablado pero prefirió abstenerse, con el desdén de un filósofo que prevé no ser comprendido.

Mientras regresaba escuché en crescendo el golpe de las hachas de los guerrilleros que comenzaban a partir la leña de la jornada. Bajo el cobertizo me esperaba Jonás, mi escolta, un joven insurgente sentado en una piedra, con su rifle apoyado en el suelo, paciente, sonriente pero vigilante.

–Fuiste al río.

–Fui –le dije.

–Ten cuidado –añadió burlón– hay muchos animales, no te vayan a querer comer.

–O envenenar –dije, pensando en las nauyacas.

Soltó una carcajada que me pareció fuera de lugar, ni que hubiera dicho un chiste. Se incorporó. Con un ademán me indicó por dónde caminar, “vamos”, insinuaba. Agarré una mochila con papeles y lo seguí. Era el periodista, comenzaba mi día.

*

A la sombra de este nuevo encuentro con el jaguar recordé el primero, veinte años atrás. Igual de solitarios, con un río entre el bicho y yo, sólo que entonces lo vi menos de lo que lo presentí, y lo único que recordaba con seguridad eran sus ojos. O su brillo, ni siquiera las pupilas, ni siquiera sus iris inquietantes, sólo la brasa de un fuego desconocido. Fue más lo que no vi. Esta vez en cambio el escrutinio fue lento y cuidadoso, a salvo del miedo, el instinto suyo y el mío en estado de tregua, de libertad, de desapego. El jaguar no ataca si no se siente amenazado, ni te comerá si no tiene hambre, y en esas partes de la Lacandona las bestias salvajes todavía satisfacían su hambre con facilidad.

Cuando le conté a los guerrilleros en su campamento de mi experiencia, se rieron, hicieron comentarios en tseltal, supongo que burlones, y dijo mi escolta:

–Dicen los compas que tengas cuidado, que es el demonio que viene por ti.

Para mi interior a mi vez reí. Ante ellos nomás me sonrojé. Los tseltales de veinte años atrás, religiosos más que supersticiosos, en las montañas de Chilón, se habían reído y yo, sin entender, me sentí ridículo. Alguno me tradujo el asunto de esos comentarios:

–Dicen los hermanos que debe ser un dios que pregunta por ti. (Continuará.)