Vientos traductores: la lengua y las manos del deseo

- José María Espinasa - Sunday, 29 Oct 2023 11:39

Hace ya un buen número de años que la traducción literaria cobra en México una gran importancia como parte de su entramado cualitativo. No sólo se traduce y bien, sino que se ha vuelto una sana costumbre reflexionar sobre el asunto sin pretender un método único o una teoría impositiva. El viaje iniciado hace años, casi cincuenta, con el programa de formación de traductores de El Colegio de México ha ido, aunque muy lentamente y no sin rechazos, permeando el medio académico y docente e incluso el editorial.

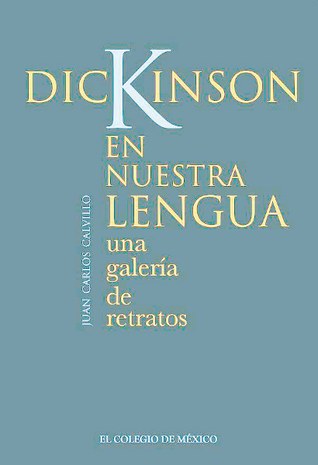

Me voy a ocupar aquí de un par de buenos ejemplos. Recientemente El Colegio de México público un libro peculiar, Dickinson en nuestra lengua, de Juan Carlos Calvillo. Varios elementos de esa peculiaridad se ocupan, como indica su subtítulo, de hacer una galería de retratos, de traductores y traducciones de la gran poeta estadunidense al español, pero sin intenciones exhaustivas ni comparatistas para marcar defectos y bondades, sino estableciendo eso, un retrato de lo ocurrido, y todo retrato tiene una intención afectiva incluso en sus señalamientos críticos.

Otra peculiaridad: es el primer título de una colección de Estudios de traducción, en esa institución académica. Entre los ensayos, breves y concisos, y no pocas veces divertidos, destaco uno doblemente peculiar: se ocupa de la traducción de un solo poema de Dickinson, hecho por David Huerta, de apenas unos cuantos versos. El texto, homenaje al amigo y maestro fallecido recientemente, es también un ejemplo de lo que es un ideal de traducción: un poema extraordinario en la lengua de origen da uno extraordinario en la lengua de llegada. El traductor David Huerta fue presa de eso, que si en poesía propia es complicado y elusivo, en la ajena, es decir, en la traducida, lo es todavía más: inspiración. Dickinson en nuestra lengua nos deja con ganas de más. Los retratos funcionan como pequeños relatos de una relación amorosa entre el traductor y el traducido. El de Juan Ramón Jiménez es también ejemplar en ese camino.

Todo traductor de poesía sabe que no es lo mismo traducir un poema o dos, que traducir un libro, o la poesía completa. Son carreras de distinta distancia. David Huerta corrió la suya, de cien metros, en menos de diez segundos. No siempre se tiene esa fortuna –esa inspiración– y a veces en el maratón se corre de forma dispareja. Pero en el otro libro del que me quiero ocupar aquí, La traducción en varias manos. Antología del seminario de poesía y traducción, coordinado por Pedro Serrano y Mariela Castañeda, publicado por la UNAM, el camino también es la traducción intensiva –la de metros– pero con una característica diferencial: en el seminario se discute colectivamente las elecciones y alternativas de cada traductor, y éste a su vez discute consigo mismo en diferentes estadios de esa traducción. Es conocida la idea de Valéry de que a un poema no se le debe cambiar una coma, aunque contradictoria con otra, también de Valéry, de que el poema no se termina, se abandona. Yo diría que una de las enseñanzas que nos dejan los dos libros aquí comentados es que la traducción nunca se abandona o, en todo caso, se abandona en otros brazos, o manos, que por eso el sentido social, colectivo y contextual del gesto traductor es tan importante. Pedro Serrano abunda en notables reflexiones sobre el asunto en su prólogo y, a su vez, Mariela Castañeda lo hace sobre el sentido deleuziano de toda traducción; incluso pienso, a sugerencia de su escrito, que el concepto de literatura menor de Deleuze/Guatari, sustentado en la condición de rizoma, se cumple fundamentalmente en la traducción. Y de allí al mito: toda escritura es traducción de la palabra de Dios.

Así, ese sentido profundo del traductor se perfila hacia ese libro que escribimos –traducimos– entre todos, que proponía Mallarme. Una característica del libro es que está editado en formato apaisado, a la manera de un cuaderno de ejercicios, porque de eso se trata: la traducción tiene algo de ejercicio, en el sentido de los hoy arcaicos ejercicios de caligrafía que nos ponían en la primaria. El pensamiento, como la escritura, es siempre doble o, más bien, siempre se desdobla: la traducción es la sombra del poema, pero es una sombra que a su vez tiene sombra: la caverna de Platón se vuelve un laberinto.

Es evidente que en lo más sutil de un poema es lo más difícil de traducir. Por eso la traducción del poema de Dickinson de David Huerta es casi un milagro. El libro de Calvillo nos muestra que ese milagro no ha ocurrido fácilmente en español con relación a la poeta estadunidense y que en esa senda falta mucho por recorrer. Eso me lleva a dos reflexiones sobre palabras de ambos títulos, lengua y varias. La lengua, que se califica como nuestra, es el idioma, pero tome el lector por un momento el término en su condición de órgano corporal, al que la designación nuestra no le corresponde: mi lengua no es nunca nuestra, ni siquiera en el beso más apasionado. A su vez propone la traducción como una orgía: no se traduce con la lengua sino con las manos, se trata de una relación física entre cuerpos, fundamentada en el deseo, y ya sabemos el papel que juegan en eso la lengua y las manos.