'El Cine Probablemente': nuevos aires crítico-editoriales

- José María Espinasa - Sunday, 07 Jan 2024 10:32

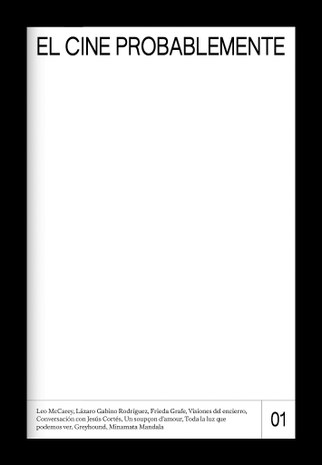

Hace unos meses, un alumno del Taller de producción de revistas culturales que imparto en la Fundación para las Letras Mexicanas, me llevó el primer número de una revista de cine bajo ese enigmático y a la vez transparente título, con referencia a la película final de Robert Bresson, El diablo probablemente. Un grupo de creadores y críticos de cine jóvenes que se aventuran por ese camino, la impresión en papel, aparentemente si no vedado sí muy difícil en estos tiempos de las redes digitales. Hace ya veintiséis años que salió el último número de Nitrato de Plata, entonces no era necesario aclarar que “en papel” –se daba por sentado–, la revista que hice en los años noventa sobre el séptimo arte. Siempre acaricié la idea de sacar una segunda época, sobre todo a partir de que la película Amores perros anunció una nueva situación del cine mexicano, caracterizada de un lado por la recuperación del público, y de otro en la filiación con un cine, si bien de autor, más bien vinculado a la idea gringa de autoría, y que desde entonces ha hecho figurar en los festivales internacionales las películas de Alejandro González Iñarritu, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro et al. Una segunda época de Nitrato de Plata se quedó en veremos, incluso con el primer número ya maquetado.

El Cine Probablemente, sin embargo, es muy diferente, más arriesgada y propositiva, tal vez sólo en relación con la pionera Nuevo Cine en los años sesenta o con Intolerancia a fines de los ochenta. En suma, una revista de otra época, empezando porque está hecha en papel. Como dije, una grata caja de sorpresas. Si a la generación de críticos agrupados en torno a Dicine y Nitrato de Plata, sucedió después una nueva generación de críticos, formada por Rafael Aviña, Carlos Bonfil, Daniel González Dueñas, Luis Tovar, Fernando Zamora y Fernanda Solórzano, que han dado cuenta de la actividad de los estrenos tanto mexicanos como extranjeros en lo que va del siglo XXI, los críticos editores reunidos en El cine probablemente no les interesa tanto la actualidad –el día a día de la cartelera– sino la actualidad intemporal de ese lenguaje creador, y así se pueden ocupar de clásicos, de cineastas desconocidos o de temas extraños en relación con el cine. Es decir, más que crítica o historia hacen ensayo.

En el editorial del primer número una alusión a Jorge Ayala Blanco, nuestro más importante crítico cinematográfico vivo, establece el tono, pero no un nexo ideológico crítico partidista. Y las sorpresas son varias: no conozco a ninguno de sus editores ni había sabido de ellos antes de la revista, probablemente debido a mi lejanía del cine en las últimas décadas, pero lo que más me sorprende es la cantidad de autores que la revista me revela. Por ejemplo, Frieda Grafe, a quien está dedicado un dossier en el primer número. Simplemente revela mi ignorancia.

Pienso ahora que la crítica de cine muestra siempre un retrato de época. Si hace treinta años los directores imprescindibles eran los de la nueva ola francesa y el nuevo cine alemán, aquí el retrato es otro, muy diferente. Pero esta revista de cine plantea, además, un asunto importante para cualquier revista cultural: cómo asumir su existencia en la época de las redes virtuales. A la espera de volver sobre su posición frente al cine la publicación me sugiere varias reflexiones.

El espejismo de ser moderno nos ha llevado a una terrible pobreza en el terreno de las publicaciones periódicas. Fue una batalla que se dio equivocadamente y de antemano por perdida. Grave error. Es cierto que el argumento de la modernidad enmascara otro de índole más triste y común: la economía. Las revistas culturales no suelen ser rentables, pero son muy importantes, esenciales, en el desarrollo y maduración de una cultura. Algunas de ellas, que marcaron época, simplemente desaparecieron –pienso, con nostalgia, en La Gaceta del Fondo de Cultura Económica–, otras se volvieron digitales, sin reflexionar que el soporte electrónico no sólo cambia la manera de leer sino que la empobrece y le hace perder su condición de puente entre ideas y pensamientos y plaza pública para discutirlos. Por eso, el hacer una revista de cine en papel como la que aquí comentamos es un gesto muy moderno, provocador e innovador. Y los editores, nativos digitales, son muy conscientes de su gesto, como queda claro en el editorial del primer número.

El Cine Probablemente no señala en su primer número su periodicidad. Pueden ser varias las razones: no se quiere echar un ancla al cuello innecesaria y muy difícil de cumplir; pues la factura de la publicación, notable, implica problemas de producción; no sabían cuándo podrían hacer otro número. Pero la cuarta de forros nos da una pista: la revista se hizo entre julio de 2020 y septiembre de 2021; revista, pues, de pandemia. Y tiene su tiempo, no necesariamente el que implica la palabra periodicidad. O mejor, y debía ser una enseñanza para otros editores, hay que liberarse de la obligación periódica y hacer depender el concepto de revista de un discurso abierto a un segundo número, y a un tercero… y así. Esa es una de las posibles ventajas que aporta la red, donde el concepto de periodicidad se transforma de lo temporal a lo espacial acumulativo. Y eso me parece muy importante comunicarlo al aficionado al cine: poder ver cine sin la noción de actualidad: revisitar el cine clásico, el de autores olvidados, el de nuevas taxonomías temáticas y estilísticas.

Mientras escribo esta nota llega a mis manos el número 2. La apuesta arriesgada toma cuerpo y sigue siendo muy sorpresiva. Implica no sólo una nueva manera de escribir sobre el cine, sino de verlo. La red digital ha cambiado mucho la manera de ver el llamado séptimo arte, más que los distintos formatos de soporte para el video –los legendarios Beta y VHS, los cedés y devedés–, incluso las salas de cine se han tenido que reconvertir tecnológicamente, de modo que ver una película en 35 milímetros en sala es todo un acontecimiento. El consumo del cine.

La saludable heterodoxia

Es evidente que los cambios ocurridos en el cine desde hace un cuarto de siglo son muy profundos, pero no en su lenguaje sino en su producción y en su consumo, cambios ligados a los cambios técnicos. De la pantalla al monitor, primero de la tele, después del computador, los formatos caseros –Beta, VHS, CD y DVD– y luego las redes, que anunciaron un paraíso que ahora se parece más a un infierno y fueron relegando a la sala de cine a un lugar minoritario. Ahora la discusión es sobre los portales de consumo audiovisual, con las plataformas que han impulsado las series, las temáticas y los estilos sin que se altere realmente otra cosa que la situación del espectador ante la pantalla. Estos cambios en el consumo están regidos por su plusvalía mercantil, no por la preocupación por un lenguaje, y no se ve claro hacia dónde van, pues se han revelado inestables y cambiantes. Uno de los problemas que tiene, por ejemplo, la red YouTube es la mala calidad de la reproducción de muchos de sus materiales, en especial aquellos que son más minoritarios.

En el terreno de la producción los pesados equipos de filmación de hace cien años, comparados con los actuales, parece un cambio de mil años. Uno puede, se dice, hacer una película con su teléfono. Más allá de que es una frase cierta pero ingenua, expresa la diversificación que hace posible experimentar de una manera muy libre en la medida en que no es tan onerosa como lo fue en otras épocas. A eso responde, creo yo, una revista tan minoritaria –el tiraje es de trescientos ejemplares– y caprichosa (en el sentido de no estar ni vinculada a una cartelera ni dependiente de la actualidad). El hecho de que el cine, tradicionalmente un arte masivo aunque con gradaciones, sea reivindicado como minoritario, me parece un buen signo de la recuperación del abanico de posibilidades. Es por eso, supongo que los festivales empiezan a ser muy frecuentes y de buena calidad, desde los pioneros de Guadalajara y Morelia, hasta el FICUNAM, realmente muy bueno. Pero, como ocurre con las ferias del libro, traen también una distorsión del mercado y de la relación con los espectadores. Pero eso sería asunto de otro texto.

Volvamos a El Cine Probablemente. El número 2 afirma esa condición de heterodoxia respecto al cine que los ocupa. Hay que subrayar el notable dossier sobre Raymonde Carasco. De ella se pudieron ver varias cintas en el FICUNAM de hace ocho años. La cineasta francesa es autora de una obra muy interesante, vinculada con México, y que se juega en diálogo con otras autoras, como Marguerite Duras –la retrospectiva de esta directora en el FICUNAM 2023 fue una oportunidad de volver a ella, un festín de buen cine– y Chantal Akerman. Una publicación así hace pensar en el buen camino. Lo minoritario debe ser, sin dejar de ser minoritario, conocido por un público más amplio. Ese es el papel que deben tener ciertos aparatos culturales, por ejemplo las televisoras culturales. ¿Sería tan difícil darle espacio a Carasco en ellos y hacer un ciclo, invitar a los editores de El Cine Probablemente a una mesa redonda y así ampliar su resonancia? Es una cuestión de voluntad.

Terminemos esta nota con un señalamiento repetido. Frente a los sistemas de exhibición comercial en salas surgió la alternativa de las plataformas. Pronto mostraron su limitación. Mientras tanto ha cambiado el comportamiento del espectador, sobre todo en la urbe. El Centro Histórico de Ciudad de México es un cementerio de cines: El Palacio Chino, el Savoy, el Teresa, el Río, el Variedades… cito al azar y con alto riesgo de equivocarme. La Sala Fósforo y la Casa del Cine, lugares del cine de calidad, prácticamente desparecieron. En el sur de la ciudad, por la Cineteca y el Centro Cultural Universitario hay una buena oferta cinematográfica, por el norte es casi inexistente. Por eso El Cine Probablemente se distribuye en un número reducido de las librerías independientes, que tienden a concretarse en la Condesa, la Roma, Coyoacán y Santa María la Rivera. Vayan por su ejemplar, no se arrepentirán.