Tomás Eloy Martínez: un autor entre dos exilios

- José A. Castro Urioste y Fernando Olszanski - Sunday, 12 May 2024 19:10

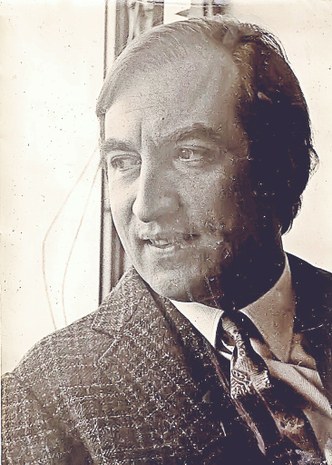

Tomás Eloy Martínez nace en Tucumán, ciudad ubicada en el norte de Argentina. Posteriormente se traslada a Buenos Aires y es crítico de cine para el diario La Nación. En los años setenta del pasado siglo fue parte del grupo de La Opinión y estuvo a cargo de la sección cultural que apoyó el surgimiento de nuevos escritores argentinos. A mediados de esa década, cuando la dictadura militar controlaba Argentina, tuvo que exiliarse por razones políticas. Se trasladó a Venezuela y allí fundó El Diario de Caracas.

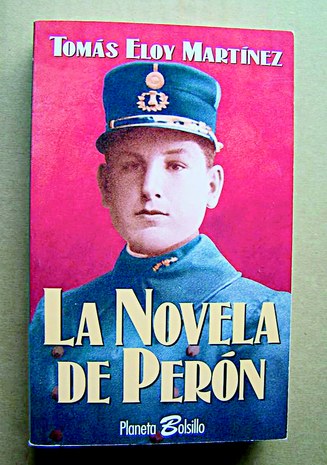

En 1984 se mudó a Estados Unidos y enseñó en la Universidad de Maryland. Al año siguiente publicó La novela de Perón, que le dio renombre internacional como novelista. Tomás Eloy

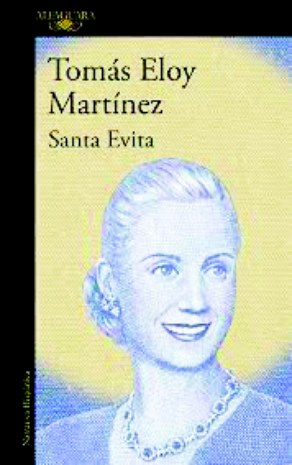

Martínez había entrevistado anteriormente a Juan Domingo Perón en Madrid y esta conversación le sirvió de punto de partida para esta novela y para Santa Evita, que se publicaría una década después. En La novela de Perón se combinan fluidamente los acontecimientos históricos (y en cierto sentido esto es un reflejo de su formación como periodista) con elementos ficticios. Esta combinación entre realidad y ficción será una de las principales características de buena parte de su narrativa.

En 1995 se traslada a la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, como director del programa de Estudios Latinoamericanos. Obtuvo las becas de Guggenheim y Woodrow Wilson y su novela El vuelo de la reina recibió el Premio Alfaguara en 2002.

La presente entrevista aborda su exilio de Argentina, la combinación de géneros en su narrativa y también su visión sobre el proceso cultural latino que se viene desarrollando en Estados Unidos.

–Usted ha tenido dos exilios en su vida, uno impuesto y otro voluntario, ¿cómo ha vivido ambos y cómo han afectado esos exilios su escritura?

–Tuve que irme de la Argentina en el año ’75 porque mi cabeza tenía un precio en la “Triple A”, la organización paramilitar de López Rega. Una noche estaba en un restorán en Buenos Aires y la cuadra se llenó de gente de la “Triple A” y el rumor era que venían a buscarme. Tuve tiempo de llamar a la redacción del periódico donde estaba trabajando para que enviaran fotógrafos. Mi primer pensamiento fue que mi familia pudiera reconocer mi cadáver, pero en cuestión de minutos la cuadra se llenó de reporteros no sólo de mi periódico sino de otros también. Entonces los paramilitares desistieron de llevarme. Puedo decir que le debo la vida a la solidaridad de los periodistas. Esa misma noche me asilé en la Embajada de México y pude comunicarme con Carlos Fuentes, quien en ese momento era embajador en Francia y, como teníamos una excelente relación, pude viajar a ese país europeo donde me quedé por un tiempo y después de desistir de ir a México me fui a Venezuela. La razón por la cual no fui a México es que casi todos los jefes guerrilleros estaban allí y no quería que me catalogaran como colaborador de ellos. Eso era lo peor que me podía pasar. Pensé que me iba sólo por tres meses y cuando quise volver después de la caída de López Rega, supe que Ramón Camps, jefe de la Policía de Buenos Aires, me había puesto en una lista negra; entonces decidí quedarme en Venezuela. El estar en exilio no afectó tanto porque lo que se gana en el exilio es una gran soltura interior, una libertad que abre muchas puertas cerradas, la escritura se suelta y la perspectiva es mucho mayor. Además usé la literatura para acercarme a mi país, para alcanzarlo de alguna manera y también para ganar dinero; tenía que sobrevivir. Mi segundo exilio, el voluntario, empezó con una beca en Estados Unidos y de a poco me fui adaptando. Igualmente vuelvo seguido a la Argentina.

–En el prólogo de su libro Ficciones verdaderas afirma que uno de los deseos del escritor es conocer la realidad, transfigurarla o al menos discernir con ella. ¿En usted están todos esos deseos?

–Todos esos deseos se encuentran. Transfigurar la realidad, hacerla otra. Se puede decir que la escritura es una insatisfacción con la realidad. De lo contrario, para qué querría uno escribir. Precisamente para crear otra realidad, para modificarla de algún modo, o para entenderla. Son actitudes muy ingenuas la del escritor porque hacer esto es muy difícil, pero para eso estamos, para ver el “envés”, la otra realidad. Lo que está al otro lado de la realidad a mí me inquieta, me preocupa y me interesa mucho.

–Usted señala que sus novelas como Santa Evita y La novela de Perón son impuras. ¿Por qué asevera esto?

–En general los personajes reales no constituyen una novela, constituyen una gran crónica, una gran historia. En esos libros son personajes reales que construyo como si fueran de ficción. Las llamo impuras porque hay una deliberada intención de mezclar géneros. Porque esto no es el género novelesco del siglo XIX tal como se entiende. Hay un texto de Capote que me impresionó mucho, que dice: “Cada vez que leo mi texto descubro que no he usado todos los recursos que conozco.” A partir de eso hay que desplegar todo lo que uno sabe de literatura. Yo soy periodista, guionista de cine, libretista de ópera, entonces decidí usar algunos de los recursos de otros géneros para escribir estas novelas. Por esos las llamo impuras.

–Es el caso de Facundo. Muchos críticos hablan de la hibridez en ese libro.

–En mi caso hay una deliberada intromisión genérica. No quiero plegarme a un solo género. En el prólogo de una antología de mi obra recientemente lanzada en México, un crítico brasileño experto en literatura argentina dice que es muy difícil encasillarme en un género y que cuando parezco estar en uno, me doy vuelta como burlándome y giro hacia otro. Hay partes de películas, pensamientos, reflexiones, reconstrucción de mitos. En fin, de todo un poco. Pero sí, el Facundo es el gran modelo de la literatura argentina, la obra tutelar para definirla de alguna manera. Porque nació como un panfleto político contra Rosas, a través de uno de sus lugartenientes, Facundo Quiroga. Al final un amigo de Sarmiento que se llamaba Valentín Alsina, que leyó el texto para corregir los errores históricos, encontró cincuenta y cinco. Le devuelve el texto y le sugiere corregirlo, a lo cual Sarmiento contesta: “Para qué, si todos están leyendo Facundo como una novela, dejémoslo así entonces.” Y así quedó nomás.

–Y en Estados Unidos, ¿cómo ve la nueva cultura en español que se está desarrollando?

–Sí se está desarrollando un nueva cultura en este país. Hay que pensarla como en la época de la exponencia de Dante, cuando una lengua vulgar estaba surgiendo, que luego sería el italiano. Pero hay una gran diferencia. Empecemos a diferenciar lo que es latinoamericano y lo que es latino. Lo latinoamericano tiene una cultura como la conocemos ahora de al menos quinientos años. En los casos de las culturas precolombinas, en México y Perú, es mucho más. Esta nueva cultura latina en Estados Unidos tiene unos cuarenta años de desarrollo, pero es un magma en formación. Todos los países latinoamericanos tienen diferencias entre sí, y convergen en este país para crear algo nuevo. Eso todavía no se entiende en Estados Unidos y por eso va a ser muy interesante ver hacia dónde esta nueva cultura en desarrollo se dirige.

–¿Y la nueva literatura que se crea a partir de la inmigración?

–De lo que he leído al menos en inglés, no creo que tenga mucho que ver con la literatura latinoamericana, ni siquiera con la gran tradición de la literatura en inglés. Diría que esta literatura es una hija pobre de la literatura estadunidense. No es rica en matices y literariamente no aporta mucho. Me parece que lo fuerte está en la temática, la relación del inmigrante con una nueva sociedad y ver las reacciones de ésta a los cambios que se suceden con ella. No ocurre lo mismo en el cine. En ese género se puede ver que la influencia es notable. Creo que hay un interés más político y académico que otra cosa. Un interés académico que busca lo nuevo, lo raro. Creo que eso es lo que impulsa a esta nueva literatura en este país. Habrá que ver cómo evoluciona a partir de la consistencia de la inmigración latina l