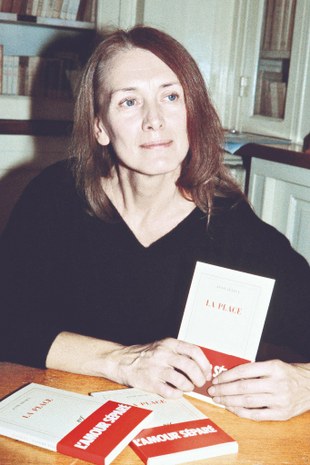

Annie Ernaux y la experiencia colectiva de la escritura / Entrevista con Annie Ernaux

- Lauren Elkin - Sunday, 26 May 2024 08:45

–¿Usted no se considera novelista?

–No, es un término que no me va nada. Sobre todo porque tendemos a llamar “novelistas” a las narradoras, mientras que los hombres se limitan a ser “escritores”. Y siempre hay más hombres a los que se les pide que escriban sobre literatura que mujeres en las páginas de Le Monde: en el inconsciente colectivo, “escritor” significa “hombre”. O tal vez sólo ocurre así en Francia.

–Creo que también sucede igual en Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Está a favor de la feminización de la lengua? ¿Se considera una écrivaine [escritora]?

–Sí, lo estoy. Al principio no lo acepté, pero ahora es más una cuestión de costumbre. No suelo utilizar la écriture inclusive, pero no me molesta.

–¿Describiría su trabajo como autobiográfico o ensayo narrativo?

–Ni lo uno ni lo otro. Me interesa mucho la idea de un texto sin género. Pero entonces ocurre el riesgo de que otros lo pongan en peligro diciendo que no pertenece a literatura si no se le asigna un género preciso. Pero cada vez hay más textos de este tipo, y muchos críticos se empeñan en llamarlos “novelas” incluso cuando está claro que no es eso lo que escribiste, porque las novelas venden. Yo me niego a hacer eso.

–En un ensayo que escribió sobre Diario del afuera, dijo que era un intento de escribir en “un yo transpersonal”. ¿Qué significa eso?

–Lo que pretendo señalar con ello es todo lo que puede oponerse al yo autobiográfico. El yo, tal como lo concibo, no es una identidad que se alinea conmigo y con mi historia, no es un yo psicológico; es un yo que está marcado por las experiencias colectivas que muchos de nosotros conocemos: la muerte de los padres, la condición de la mujer, el aborto ilegal. El epítome de este yo transpersonal es el paso de los años, donde el yo desaparece por completo. Para mí, el yo no es una identidad sino un lugar alterado por experiencias y acontecimientos humanos. Eso es lo que intento iluminar a través de mi escritura. Lo llamo yo transpersonal porque no es individual, o anecdótico, tampoco se refiere a lo que me interesa, sino a lo compartido, ya sea social o incluso ligeramente en el orden de lo psicológico, en el ámbito de las reacciones. Así es como puedo estar segura de que estoy sacando a la luz algo que no es reducible a una historia personal. Esencialmente, busco colocarme a la mayor distancia posible entre lo vivido y lo que soy: se trata de ser capaz de distanciarme. Por supuesto, se trata de una una postura que me llevó tiempo construir; mis primeros libros están muy marcados por su influencia. Después se siguen produciendo efectos, pero hay que encontrar la manera de hablar de resonancias sin que sean atribuibles a la propia escritora.

–¿Escribe todo un borrador y después suprime todo lo que es demasiado personal o afectivo?

–No. Nace de un cierto acercamiento a la página en blanco, que quizá sea más fácil en mi posición: es muy importante haber transitado de clase, porque no tomo la escritura como algo ya dado. Estoy entre lo que Bourdieu llamaría el habitus –mi habitus de clase, mi primera cultura, mi modo de vida en la clase obrera– y la literatura, lo que experimento como literatura. Al escribir, siempre estoy tratando de descifrar estos dos mundos, y la dificultad radica en tratar de llevar a la literatura algo de mi primera cultura.

–La forma como lo relata resulta muy espacial.

–Sí, como usted dice, es muy espacial, como si existieran dos lugares distintos que hubiera que vincular: el lugar del que partí, que contiene cierta violencia, y el mundo de la literatura. En cierto modo, cada vez que escribo estoy conquistando algo. ¿Entiende lo que quiero decir?

–Sí, completamente. Es algo por lo que hay que esforzarse; no es algo dado.

–No es un regalo.

–Existe algo de fascinante en la forma en la que dispone el texto en la página.

–¡Sí, el espacio! Para mí es fundamental incluir este espacio. Es el lugar de lo ilegible, de la diferencia, de la ruptura, de las formas de la desavenencia. Sí, es un poco eso. Pero no es un espacio para mí sino para el lector.

–Una de las cosas que más llama la atención de Los años es que representa uno de los únicos libros de toda su carrera en los que utiliza la tercera persona. ¿Cómo concibió esta voz? ¿Qué pasó con el yo tan importante en sus otros libros?

–Evolucionó hasta desaparecer en Los años, y también en mi último libro, Memorias de chica, que tiene dos voces muy diferenciadas, en primera y tercera persona. El yo para la mujer que relata, y ella para la persona que describo, la joven que nació en 1958.

–¿Fue en Los años la primera ocasión que escribió en tercera persona?

–Sí.

–¿Y qué le parece? Yo no puedo escribir en tercera persona, ¡siempre me ha parecido tan artificial!

–Puede que sólo requiera de tiempo. En cualquier caso, no se trata necesariamente de un modelo. A mí me pasó lo contrario: después de tantos años escribiendo, ahora me cuesta escribir en primera persona.

–¿Por qué?

–No lo sé. No lo siento de la misma manera que en el pasado: como una necesidad.

–¿Acaso no será la tercera persona otra forma prismática de narrar el yo? ¿Una forma de darle la vuelta al yo?

–Hay mucho del yo en la tercera persona, no es un él inventado, es él/yo, pero “él” para abreviar. Todo lo que hace él es un yo: el yo se ha vuelto imposible para mí, no sólo gramaticalmente.

–Significa otra forma más de poner distancia entre uno mismo y la página.

–Sí, una distancia aún mayor. Pero me facilita expresarme, escribir. Creo que no habría escrito todo lo que le ocurrió a la joven en Memorias de chica si lo hubiera hecho en primera persona. Fue realmente “el ella” lo que me liberó.

–En El lugar, usted habla de las formas en que la sociedad se expresa a través de los escritores que produce, y al final de Los años ofrece al lector una forma de acercarse al texto.

–Sí, exactamente. Al principio no tenía intención de escribir una autobiografía colectiva. Todos los pasos que di están registrados en el texto. Lo que pretendía era escribir la historia de una mujer que vivió una determinada época, pero necesitaba que ella casi no participara y no sabía cómo hacerlo: si la hubiera excluido del todo habría resultado un libro de historia, y creí necesaria la existencia de una conciencia dentro de la narración. Así que inicié por acumular imágenes y recuerdos que resultaban al mismo tiempo personales e impersonales –así como películas, libros, evocaciones, letras de canciones– sin atribuírselos a nadie. Comencé en la época en la que llegué al mundo; no guardo recuerdos reales de esa época en particular sino de mucho más adelante. Así que el libro se convirtió en ese mundo del pasado, sobre cómo llegamos a ser conscientes de él. No estaba escribiendo desde mí sino a través de relatos, mediante nuestras formas de conocimiento que se producen a través de la manera en que nos enfrentamos al mundo. No es psicología, es más sobre las circunstancias, sobre las comidas familiares. Enseguida me di cuenta de que no se trataba de una experiencia personal sino de la historia de Francia, de la gente del campo, de los trabajadores, de los viejos tiempos. Y entonces tuve que encontrar la manera de continuar, así que observé fotografías antiguas –como mi foto de recién nacida–, pero de cualquier forma no ocurría nada, no había nadie. No sé cómo tuve la idea de utilizar una fotografía [posterior], pero en ella encontré a una niña junto al mar –que soy yo, por supuesto–, la describí y, mientras lo hacía, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión: si iba a escribir en primera o tercera persona.

–Fue la fotografía lo que la impulsó a decidirse.

–Ya no tengo aquí mis borradores (están en la Bibliothèque Nationale), pero sé que, durante una porción del texto utilicé el yo como narrador y describí esta fotografía como el narrador, como la voz que relata. Luego dejé el libro durante un tiempo y, cuando volví a retomarlo, comencé a escribir en tercera persona, y más tarde dejé de usar el yo por completo al sumergirme de nuevo en mis recuerdos de los años cincuenta. De ese modo pude describir el mundo en el que crecí: programas de radio, anuncios, etcétera, todo tipo de recuerdos. Escribí sobre las ruinas después de la guerra –porque por supuesto estuve en Normandía–, así como sobre el extraordinario júbilo que se suscitó después de la Liberación. Quería que mis recuerdos individuales sirvieran de memoria colectiva. Pero no hay una diferencia real, porque el recuerdo de acontecimientos particulares –la primera vez que asistí al circo, mi primer Tour de Francia– son recuerdos colectivos, de los que conservo un evocación individual. Quería simplemente utilizarlos para capturar esa época. No es el trabajo de archivo de un historiador, que tampoco habría escrito en primera persona ni utilizado sus propios recuerdos. Mientras que yo utilizo casi exclusivamente mis propios recuerdos a lo largo del libro. La memoria colectiva es, al fin y al cabo, cómo viví yo, cómo vivió todo el mundo, cómo es esa forma de vida en mi interior.

–Es muy eficaz.

–Realmente quería escribirlo así, pero me preocupaba que mi editor no lo aceptara. Me inquietaba que no fuera legible o comprensible, me afligía haber hecho una especie de texto puramente vanguardista e ilegible. Y pensé, “bueno, no me importa, voy a escribirlo como yo quiera”. Y entonces [tras su publicación] leí artículos en los que los críticos decían: “¡Ernaux ha hecho algo realmente diferente en esta ocasión!” Parecía que esta especie de descentramiento total del yo había producido algo que valía la pena.

Traducción de Roberto Bernal.