Kafka y el vacío insondable de los signos

- Andreas Kurz - Sunday, 23 Jun 2024 07:36

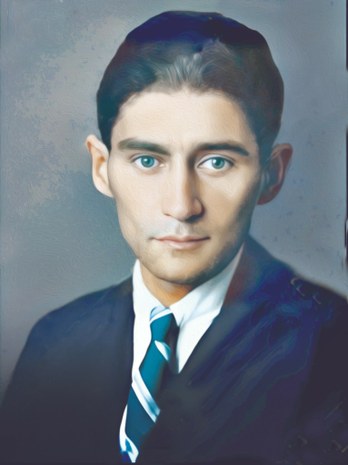

Kierling es el suburbio de un suburbio. Forma parte del municipio de Klosterneuburg, una ciudad a pocos kilómetros de Viena, hoy fusionada con la capital austríaca. En el sanatorio de Kierling murió Franz Kafka el 3 de junio de 1924. Son conocidas las trágicas circunstancias de su fallecimiento a causa de una tuberculosis ya intratable cuando Kafka y Dora Diamant, su última compañera, empezaban a buscar ayuda médica a finales de marzo de ese año. Los últimos dos meses de su vida Kafka va de clínica en clínica. Estación final: Kierling. El escritor ya no habla, tiene sed porque sólo puede tragar con muchas dificultades. Se comunica con Dora y con su familia en Praga a través de notas escritas con una letra que permite vislumbrar el esfuerzo y el dolor físico. La última nota/carta data del 2 de junio. En ella, Kafka intenta persuadir a sus padres de las dificultades de una visita a Kierling, a la vez que los tranquiliza sobre su estado de salud: minimiza la enfermedad, finge una rutina, aunque varias frases elípticas, las tachaduras y lagunas en el texto y el recurso –que se antoja ingenuo– de emplear expresiones coloquiales traicionan al escritor, revelan la cercanía de la muerte. Kafka interrumpe la última oración de la misiva con la que intentaba dar noticia de las visitas de un médico joven externo a la institución, la retoma en un espacio aparte donde se entromete el inicio de una frase previa. De esta manera, la definitivamente última oración escrita por el autor de El castillo resulta agramatical y enigmática: “Ya que pienso de esta manera sobre una visita, aunque aún no en coche, sino modestamente en tren y autobús viene tres veces a la semana.” Posteriormente, Dora Diamant agrega: “Le quito la carta; de todos modos, un logro. Sólo unas líneas más que, según sus solicitudes, parecen ser muy importantes.” Al final de la nota se lee: “Escrito el lunes 2.6.1924 / muerto el 3.6.1924”. La oración agregada por Dora termina con un fatídico doble punto. Las últimas palabras, las que quizás realmente hubieran importado, no se pronunciaron. La vida de Kafka termina en dos puntos que anuncian algo que jamás se comunica, dos puntos que impregnan en la mente de un lector atónito un gigantesco signo de interrogación. La obra de Kafka no podría circunscribirse de mejor manera. Se trata de una ecuación matemática tan agramatical como la última frase del escritor: signo + signo + signo + signo + […] = : ¿?.

Tratar de interpretar las novelas y narraciones de Kafka se ha vuelto una tarea vana. ¿Qué culpa tienen los Ks de El proceso y El castillo? ¿América es una novela optimista? ¿Qué simboliza “El gran teatro integral de Oklahoma”? ¿Kafka previó los horrores de los campos de concentración del siglo XX? ¿Kafka es religioso, místico, un seguidor de la Cábala? Las preguntas podrían acumularse y las respuestas, a pesar de la vanidad del intento, siguen –afortunadamente– acumulándose. El enigma no se resolverá, el espacio vacío que los dos puntos finales habían orgullosamente provocado se puede rellenar con muchas palabras, pero todas se diluyen tarde o temprano. La crítica literaria fracasa ante Kafka y los dotes interpretativos de los lectores más astutos explotan como burbujas de aire.

La exégesis favorita que varias generaciones de maestros de alemán inculcaron a sus alumnos de preparatoria –me inculcaron a mí también– se centra en la figura del padre. El mundo narrativo de Kafka se reduce a un conflicto “Father and Son” traducido en imágenes misteriosas y personajes ominosos. En Praga, el 10 de junio Hermann y Julie Kafka insertan, en checo y alemán, el obituario de su hijo en los periódicos. Anuncian que Kafka será enterrado el 11 de junio en el nuevo cementerio judío de la ciudad; agregan a pie de página la petición de abstenerse de visitas de condolencia. No hay alusión al escritor reconocido cuya fama, en 1924, ya había empezado a trascender el ambiente praguense. En letras grandes figura “JUDr. Franz Kafka”. Los padres no lamentan la muerte del artista, sino la del Doctor en Derecho. A la vez, de las últimas notas escritas en Kierling se deduce que las relaciones familiares eran de mucho respeto: Kafka intenta proteger a sus padres de ansiedades y tristezas, alejar la inminencia de una muerte, que él mismo posiblemente deseaba, de Hermann y Julie Kafka. ¡Muy distantes parecen esas palabras y este obituario del famoso Brief an den Vater!

El padre y el poder: la abritrariedad

La carta fue escrita en 1919. Sabemos que Kafka

no la mandó, que Hermann posiblemente nunca se enteró de su contenido. Se supone que el motivo para la redacción de la voluminosa misiva había sido la reacción hostil del padre ante los planes de matrimonio de su hijo, un matrimonio que, por cierto, nunca se efectuaría. Me cuesta trabajo leer la carta como testimonio autobiográfico. En ella, Kafka no se enfrenta tanto a una figura arbitraria y totalitaria, sino –especulo estando consciente de la vanidad de mis especulaciones– a lo dictatorial del destino. El padre de la carta es un símbolo, como todo es símbolo en la narrativa del praguense; no es Hermann Kafka, es la arbitrariedad del poder.

Tanto en su obra magna sobre el totalitarismo, como en sus reportes sobre el proceso Eichmann, Hannah Arendt logró demostrar que el poder es totalitario porque (o cuando) es caprichoso como un niño cruel. El niño quiere imponer su voluntad, su imagen de la realidad: así debe ser y, si la realidad así no se comporta, hago berrinche, me azoto, me tiro al piso, pero no cedo. Arendt también sabe que el totalitarismo se basa en hechos paralelos. Muchas veces los ministros del gobierno nazi alemán no estaban conscientes de que no tenían poder alguno porque todas las decisiones se tomaban en una institución paralela tan exoficial como eficiente; el ejército nazi no era la “Wehrmacht”, sino la SA primero, la SS después, ambas al servicio particular de Adolf Hitler. Si la realidad no se comporta como el gobernante totalitario lo exige, hay que aislarla y oponerle alternativas. En este sentido, el padre de Kafka es totalitario. Mas… también el hijo lo es. No hay diálogo en la misiva, tampoco una confesión unilateral. Hay una voz que se encarga de comunicar dos monólogos paralelos que, si se quiere creer en las matemáticas esotéricas, se juntarán en lo infinito, más allá de los dos puntos kafkianos.

No pretendo aportar a la interpretación de un Kafka profeta de los fascismos. Creo que esta faceta en su obra indudablemente existe, aunque sólo como producto lateral de una serie de escenas, personajes y constelaciones, muchas veces cómicos, con los que el escritor checo deplora la imposibilidad de comunicación y empatía entre los individuos regidos por la historia, los que pretenden regir la historia y los que se ubican más allá de la historia. El padre es arbitrario y voluntarioso, el hijo se le asemeja. Si el uno no cumple con las expectativas del otro, éste se molesta y reacciona con la construcción de una realidad alterna. No puede haber diálogo. Hermann Kafka habría percibido la carta, mucho más clarividente que nosotros, como ficción, una más de su hijo algo alocado, el pasatiempo del JUDr.

No hay víctimas y victimarios, perseguidores y perseguidos en las narraciones de Kafka; no hay binomios. Ni K. ni Joseph K., ni el adolescente Karl Roßmann, ni siquiera Gregor Samsa convertido en bicho son sólo perseguidos inocentes. No hay culpa, hay la sensación de que el actuar inevitablemente inflige daño a los demás, quienes, con su actuar, nos lastiman a nosotros. Es relevante que Gregor Samsa, que había actuado como sostenedor de una familia, sólo gracias a

su conversión en un ser incapacitado para la acción efectivamente logre su propósito: su reducción a un estado vegetal (re)activa a los demás. Es trágico: el autonombrado dominador tendría que renunciar a su papel activo, al dominio, para que los muchos otros, pasivos, a veces inertes, a veces reprimidos, puedan vivir. Mas… no suele haber renuncia voluntaria. Sólo reacciones violentas y arbitrarias, inexplicables en última instancia, provocan cambios en la constelación entre dominadores y dominados, son capaces de abrir estructuras jerárquicas. Me detengo. No quiero continuar con esta reflexión provocada por una metamorfosis que terminaría en una violencia anárquica deforme. Prefiero volver a remitir a Hannah Arendt.

La filósofa alemana tuvo que enfrentarse a severas y agresivas críticas gracias a la publicación de Eichmann en Jerusalén en 1963. En lugar de insistir en la culpa colectiva de todos los alemanes y en el estatus de víctima para todos los judíos, Arendt había trazado cuadros más matizados que desgraciadamente hasta la fecha se prestan a su malinterpretación ideológica. Sobre todo, su insistencia en la colaboración (bien intencionada) entre algunas representaciones judías influyentes y los encargados de las deportaciones masivas hacia los campos de exterminio provocó reacciones violentas judías y no-judías. En ningún momento Arendt duda de la barbarie nazi ni de la monstruosidad del crimen; advierte ante el peligro de pensar con las categorías del bien y del mal como guías. El intento de los representantes judíos de suavizar el sufrimiento de sus correligionarios se parece a la conversión de Gregor Samsa: es autodestrucción que resulta en el empoderamiento de la parte opuesta que, en este caso, es el mal banal al servicio de un totalitarismo que opera y controla a través de realidades paralelas laberínticas. Kafka, en otras palabras, no prevé los campos de concentración, pero sí da a entender –a nosotros, lectores privilegiados gracias a nuestra perspectiva histórica– que a comienzos del siglo XX el camino hacia el totalitarismo estaba ya trazado: la imposibilidad de comunicarse y de ser empáticos y la necesidad de operar con realidades paralelas desde las cápsulas individualistas en las que se mueven los personajes del checo llevan a la (auto)aniquilación. Sólo nos queda resignarnos y estar alertas: ¿estamos, en el primer tercio del siglo XXI, en la misma situación?

Ángeles horrendos y enigmas amenazantes

Quizás no sea una casualidad que Kafka y Rainer Maria Rilke, ambos praguenses cuya lengua literaria es la de la minoría alemana privilegiada, se tuvieran que enfrentar casi al mismo tiempo a un hecho que podría figurar como ejemplo de un redoblamiento totalitario. En 1915 recibieron su “aviso de reclutamiento”, la orden de defender el país contra franceses, ingleses y rusos emitida por una monarquía supranacional que no podía ser patria de nadie. Kafka tuvo suerte, su empleador lo solicitó como especialista insustituible; Rilke se puso el uniforme, aunque sólo trabajaría en el archivo bélico, dado que su incapacidad de manejar un arma lo salvó de las trincheras. La imagen de los soldados Kafka y Rilke en la primera guerra mundial constituye definitivamente una realidad paralela que, aunque altamente hipotética, hubiera podido convertirse en realidad tangible. Especulo que para el poeta y el narrador fuera una experiencia traumática que profundizó una tendencia en sus obras: hay realidades que las palabras no alcanzan, los ángeles hostiles de Rilke, seres que podrían ser dueños del conocimiento, pero que nos matan con su belleza cuando intentamos acercarnos; los otros y las pseudoculpas de Kafka, entidades igualmente inalcanzables que fatídicamente nos excluyen porque los excluimos. Quizás ángeles horrendos y enigmas amenazantes ocupan el espacio que los dos puntos kafkianos, el último signo de su vida, habían dejado abierto. Se trata, entonces, de espacios que deben permanecer vacíos, llenarlos equivaldría a la extinción, la página en blanco que, según Mallarmé, es el objetivo de la verdadera poesía.

Viajo en tren de Viena a mi ciudad natal. Pasamos por Klosterneuburg-Kierling. El tren no se detiene, sólo el transporte urbano vienés alcanza la estación. Apenas percibo el letrero de la parada. En este lugar murió Kafka. La mole del claustro de Klosterneuburg se graba en la memoria del viajero, lo demasiado visible. ¿El sanatorio aún existe? ¿Habrá una placa conmemorativa? Kafka trazó penosamente sus últimas líneas aquí, en un espacio que no figura en la geografía, que no tiene identidad. Sus restos están en Praga, cerca de Viena queda un vacío abierto gracias a un signo lingüístico.