Galería

- Mario Bravo - Sunday, 29 Sep 2024 09:41

“¿En dónde está mi mamá?”, pregunta un anciano afligido al despertar en la madrugada. De mañana, esa duda persiste. A veces, la vejez es un espejo retrovisor por donde la mirada busca a la infancia y al primer amor, aunque una y otro habiten en memorias parecidas a un libro con algunas páginas arrancadas, otras invadidas por tachaduras, y varias más con anotaciones en los márgenes.

Uno de sus hijos le explica a su padre que aquella mujer por quien pregunta, la madre de ese hombre septuagenario, murió veintitrés años atrás. Él recibe la noticia con la misma extrañeza de quien se entera de un repentino cambio en el nombre de su país natal. Esa información brindada pareciera empujarlo, momentáneamente, hacia una isla de realidad en medio de un mar donde la memoria ha nadado hasta quedar exhausta, aturdida. A los pocos minutos, la misma pregunta emerge otra vez. Si los padres cuentan cuentos a sus hijos cuando éstos son niños, ¿cómo se designa a los relatos narrados por los hijos a sus padres, en la vejez, intentando zurcirles de nuevo la memoria y la identidad desgarradas por algún trastorno cerebral como el Alzheimer?

La vejez, acaso, ¿no es un obstinado acto de mirar al ayer como si allí se alojara un tesoro extraviado, saqueado por decepcionados ladrones, los cuales después de hurgar en el botín obtenido han esparcido recuerdos en calles, avenidas, parques, sanatorios, panaderías, pescaderías y tranvías?

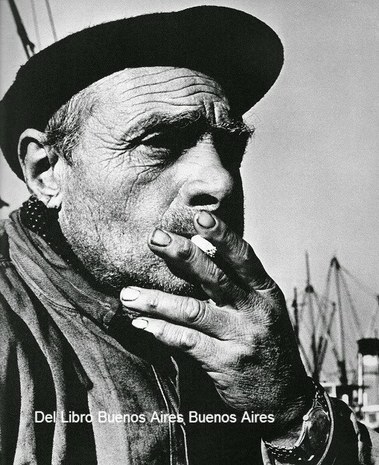

En el libro Buenos Aires, Buenos Aires se mira una imagen hecha por la fotógrafa Sara Facio: un anciano fumando un cigarrillo, ataviado con boina, reloj y chaqueta. El hombre ve hacia el horizonte mientras su cara exhibe un sinfín de líneas, arrugas, esquirlas de ese peligroso acto que es vivir. Y uno constata la veracidad de lo dicho por Roland Barthes en La cámara lúcida: “La Fotografía es como la vejez: aunque sea resplandeciente, demacra el rostro […]”.

Frente a mí se halla Ida Vitale. En la terraza de la Cineteca Nacional se realiza un brindis en honor de la escritora uruguaya con más de un siglo de vida. Mientras ella firma algunos libros de su autoría durante una noche fría en la capital de México, en mi cabeza no cesa de dar vueltas lo que Amparo Rama, hija de Vitale, recién me dijo acerca de las preguntas que hice llegar al círculo cercano de la centenaria poeta: “Hoy intenté que respondiera, ¡pero a mamá ya no le interesan ciertos temas! Ella anda en otra cosa…”

Ante las dificultades que Ida Vitale padece para oír nítidamente, decido jugarme mi última carta y, en una hoja de cuaderno, escribo una sucinta pregunta: “¿Qué es la poesía?” Previo a encontrar el momento idóneo para compartir esa interrogante, una señora japonesa se presenta frente a la autora de poemarios como Léxico de afinidades o Donde vuela el camaleón, y le regala un pequeño colibrí hecho con hoja de palma. Allí, la poeta sonríe como una niña, asombrada, como si el mundo naciera en ese instante.

Cuando Ida Vitale lee mi pregunta, atina a pedirme un bolígrafo y escribe en el mismo papel que le di en sus manos: “¡Esto tiene mucha cola!”, señalando que le parece muy extenso el tema sobre la definición de la poesía. Atrás de mí aparece Amparo Rama quien recalca, enfática y con un tono de voz como de quien se sabe ganadora de una discusión: “Te lo dije… A mamá ya le interesan otras cosas más simples, más sencillas…”

Madre e hija se alejan por un larguísimo y sombrío pasillo rumbo a un elevador. Amparo conduce velozmente la silla de ruedas de Ida Vitale como si estuviesen en una pista de aeropuerto y la silla fuese un aeroplano por despegar. Hoy comprendo que la vejez también es eso: maravillarse ante lo aparentemente ordinario, admirar las alas de un pájaro, marcharse en un oscuro camino.

Frente a ciertos ejemplos de envejecimiento, adquieren mayúsculo sentido las palabras del poeta checo Jaroslav Seifert: “Todos los días del mundo algo hermoso termina.”