En los márgenes: el sentido de lo actual

- José María Espinasa - Monday, 16 Dec 2024 06:40

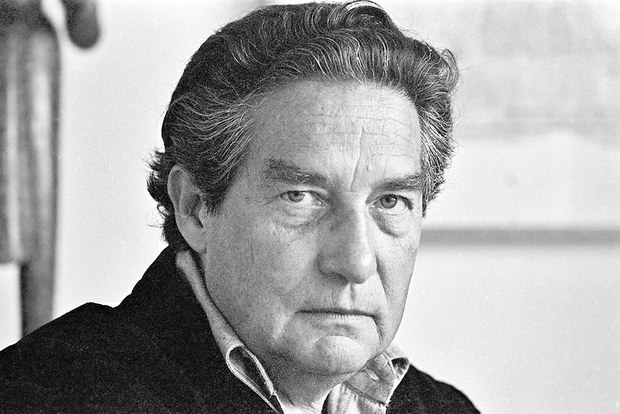

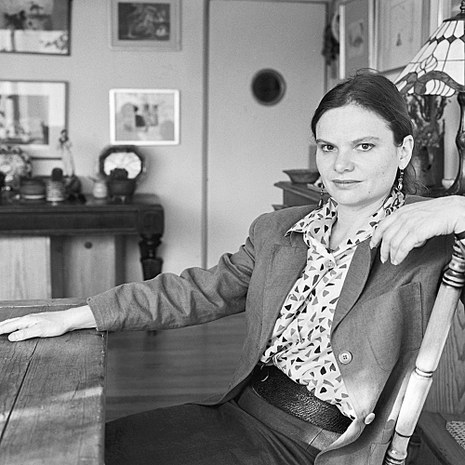

La cultura contemporánea privilegia una noción no sólo elusiva sino en buena medida perversa: lo actual. Un libro se vuelve viejo en un par de meses, una película a la siguiente semana, una noticia al día siguiente (al menos para mí, que todavía leo periódicos) o una hora después, incluso alcanza una velocidad absoluta: se vuelve vieja antes de ocurrir. Hace unas semanas llegó a mis manos un libro de Verónica Volkow publicado hace doce años, De la demonización al análogo. Soy asiduo lector de esta autora desde que hace cinco décadas conocí La Sibila de Cumas y he seguido su obra a través de sus distintos momentos –poeta, cuentista, memorialista, traductora, ensayista– pero a pesar de ser una autora con prestigio sus libros no reciben mucha difusión. Por ejemplo éste, publicado por el Conaculta en colaboración la editorial Eternos Malabares en una edición bastante fea, no recuerdo haberlo visto en librerías ni reseñado cuando apareció. Ahora, dirá el encargado de compras de la librería, incluso si es de Educal/FCE, ya no es actual. Y sin embargo el libro es de una inusitada actualidad pues, cuando celebramos 110 años del nacimiento de Octavio Paz y veinticinco de su muerte, los dos ensayos que abren el libro son de lo mejor que se ha escrito sobre el poeta, al retomar el camino que va de El arco y la lira a La otra voz, pasando por Los hijos del limo, es decir la visión y filiación de la escritura de Paz con la literatura. El autor de El laberinto de la soledad se preocupó –se obsesionó– por la modernidad pero no cayó en la tentación de lo actual. Por eso, pienso, el desgaste que el tiempo provoca en una obra no lo ha afectado tanto. Los textos que Verónica Volkow le dedica lo muestran claramente.

El título, un tanto ríspido, invierte para los fines de su análisis el enunciado de tintes más baudelerianos que simbolistas: el demonio de la analogía. La deuda de Paz con Baudelaire, en realidad de toda poesía que busca la modernidad, es inmensa, impagable, a la vez que no requiere ser pagada. La autora analiza con tintes profundos la genealogía de Paz, a partir de Baudelaire, y Mallarme, ese “enterrador”, y a partir de una lectura crítica de Paul de Mann y su lucha de titanes describe el proceso de parricidio que en cierta manera define la modernidad y una posible “historia literaria” distinta de esa causal y plana a la que estamos acostumbrados, y la aproxima en cambio a la que practica Pedro Serrano en La construcción del poeta moderno (del cual se ocupa con tino). Por eso esta aproximación a Paz es diferente de la de otros autores, es fundamentalmente ética y estética y no histórica. Por eso se ocupa de la analogía en el pensamiento de Mauricio Beuchot, un notable filósofo al que la literatura mexicana debería atender más. No es un pensador sencillo pero Verónica lo expone de forma más o menos clara sin que pierda profundidad. Sobre la reflexión sobre el símbolo que emprende ella a través de Beuchot yo tengo mis diferencias, entre otras encuentro la exposición didáctica, pero es evidente que sí dialoga con lo que Paz propone en ese campo.

Uno de los libros clave en las lecturas de Paz debe ser Los hijos del limo. El poeta trató de dibujar, en un libro deslumbrante, cuál era el lugar desde el cual quería ser leído. Quisiera ver en la palabra limo una de las claves. No pone lodo, que lo relacionaría con varias mitologías del origen –Dios nos hizo de barro– ni polvo –polvo somos y en polvo nos convertiremos– sino limo, un caldo genitor. Es limo lo que hay en el jardín de Rapacini, y ese limo es limo en la medida en que no es origen, como el barro, y lleva en si al demonio, la descomposición de la materia y en especial, en lo que concierne al hombre, la descomposición del cuerpo. Las nuevas tecnologías nos dicen que nuestra civilización ha dejado de ser analógica. ¿De verdad? O es un simple término para describir algo nuevo. Las consecuencias del paradigma tecnológico que se pretende imponer están a la vista: un nuevo fascismo legitimado en la era digital.

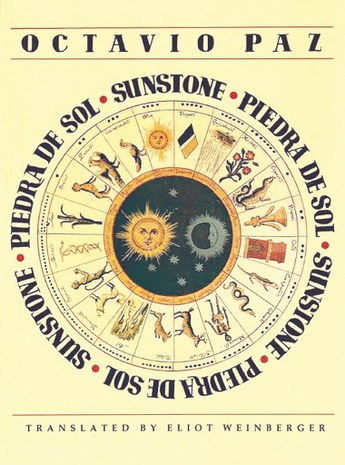

En un giro extraño la autora nos traza después un retrato de León Trotsky, su bisabuelo, titulado “Trotsky y la poesía de la revolución”. Aunque, bien lo sabemos, la extrañeza no es tanta: Paz inicia su despegue de sus primeras simpatías comunistas hacia el trotskismo que, además, había encontrado nido en el surrealismo bretoniano, muy importante también para Paz, como sabemos por el libro de Víctor Manuel Mendiola El surrealismo de Piedra de sol: Entre peras y manzanas, y además la relación entre poesía y arte fue una de sus obsesiones. En todo caso el texto tiene menos calado y abre hacia otras vías, por ejemplo el psicoanálisis. Y aquí, nuevamente vale la pena recordar la presencia de Freud en el surrealismo y a través suyo en Paz. Verónica, así la leo yo, asume una posición no humilde sino marginal, la del escoliasta que lee estableciendo nexos cruzados: comenta, por ejemplo, un libro de Pablo España sobre el psicoanálisis o la psicología y, en esa lectura, escribe en los márgenes de Freud a la vez que de Paz (y de pasadita Lacan). Para ello maneja una admirable capacidad de síntesis y una más que agradecible claridad en asuntos más bien abstrusos, y un abanico de referencias notablemente libre, que puede ir de Lukacs y Althusser, en el marxismo, a Gilbert Duran en la antropología de las mentalidades y Simone de Beauvoir en el existencialismo, y asume así que pensar a profundidad sólo se puede hacer desde los márgenes para así evitar el pensamiento dogmático.

Eso la va a llevar, en la función que aquí le asigno de escoliasta de la obra de Octavio Paz, a una de las últimas preocupaciones del poeta, aunque lo acompañó toda su vida: Sade. Insistir en que el Marqués es un enigma sería banal si no se está dispuesto a asumir esa tierra de nadie que representa su obra: moralista sin moral, novelista de ideas, filósofo sin vocación de sistema, revolucionario que cambió el claustro religioso o el entonces aun no tan frecuente cubículo universitario, por la celda carcelaria para escribir una de las obras más libres posibles. Octavio Paz, y Verónica Volkow con él, tiene la convicción de que escribir es una manera específica de la acción, y que por lo tanto el hecho está inmerso en la historia; a la vez sabe que la historia simplifica para darse legitimidad a sí misma y por eso al escribir quiere escapar de esa causalidad inherente a ella. En Ese sentido Sade es un antecedente de la bifurcación que ocurrirá a partir de Nietzsche entre el sistema y el fragmento, entre la moral y la corporalidad, de allí esa demonización de lo análogo. Y al ocuparse de Mishima da un paso adelante al dar cabida a preocupaciones que ya no son de Paz sino de ella misma, y que se constituyen en una especie de cuaderno de lectura.

Lawrence Durrell o Tenesse Williams, grandes escritores del añejo siglo XX, son esa lectura sustraída a la sucesión, pero inserta en el tiempo, profundamente actuales, como lo puede ser Shakespeare. Y así retoma el origen de su libro: Baudelaire como origen de la modernidad, modernidad en la que autores como Sade, el propio Baudelaire y Paz, pertenecen al futuro, ese lugar donde no hay actualidad sino promesa. El cuerpo que Mishima construye como obra de arte para destruirlo en un sepuku tan mítico como terriblemente real, reflejado en el espejo de Sade, cuya presencia sin embargo está ausente, tiene que ver con los poemas funerarios –las tumbas– que Mallarmé escribe a sus antecesores, con el vientre que es plaza de sacrificios en Piedra de sol. La sibila de sus orígenes poéticos sigue hablando en la escritura de esta autora y, como suele suceder en todo sentido oracular, en su voz habla la otra voz, diría Paz, las otras voces porque –agrego yo– la otredad siempre es plural.

La actualidad preocupa en la medida en que niega lo que es ante todo actitud ante el tiempo. De la demonización al análogo llega a mis manos una década después de haber sido editado: esa inactualidad ¿invalida su actitud, su plena vigencia? Es evidente que no: su sentido no tiene que ver con ella, su temporalidad es de una dimensión distinta. Si Sade sigue siendo nuestro contemporáneo es porque sus preguntas siguen siendo válidas. Los libros, sobre todo los libros en papel, son una forma de la espera y de la búsqueda. Hace cien años hubo la eclosión de los movimientos vanguardistas, ahora todo parece vivir una calma chicha, es decir: un momento fermentado. Pero el tiempo de la lectura se sustrae al calendario, oscila entre el instante y el siglo y será triste que el siglo XX no nos hubiera enseñado nada.