Antonio Ortiz Gritón: Retrato con letras

- Luis Hernández Navarro - Sunday, 29 Dec 2024 10:08

La centralidad de los periféricos

Durante años, Antonio Ortiz Gritón condujo un descacharrado Volkswagen escarabajo verde, que había vivido ya sus mejores años de vida, invariablemente lleno de papeles, con los limpiaparabrisas inservibles. Como no tenía dinero para repararlos, cuando llovía les amarraba mecates que metía al coche a través de las aletas laterales y, auxiliado por el copiloto en turno, los jalaba de un lado a otro, para deshacerse del agua del vidrio frontal y conducir en medio del aguacero. Recomendaba, también, para ganar visibilidad, embadurnarlos con detergente Fab.

La historia de la luneta automotriz y su indestructible vochito (que le robó un viene viene al que le dejó las llaves para que se lo cuidara en el Bazar del Sábado en San Ángel) dista de ser una anécdota chistosa y ocasional de un personaje peculiar. Así era Gritonio. Tenía una formidable capacidad para resolver fácilmente problemas domésticos y logísticos, con ingenio, recurriendo a vías no convencionales. Invariablemente se le ocurrían, y llevaba a la práctica con éxito, remedios inusuales, como el día en que reinstaló, en un par de horas, justo antes de su inauguración, una exposición montada en el patio interior de una vieja casona de la San Miguel Chapultepec, devastada por un chubasco.

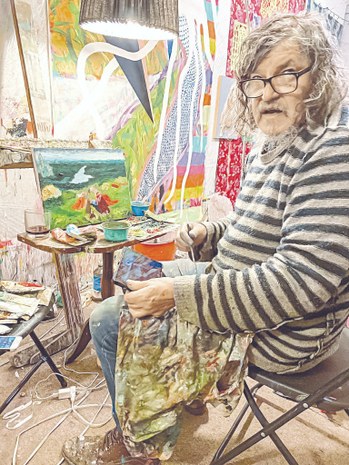

Esta mezcla de habilidad manual extraordinaria y agudeza intelectual le permitió convertirse en un curioso y genuino artística plástico, a pesar de no haber cursado estudios formales. Su autodidactismo, basado en una inusual capacidad de observación, una insaciable curiosidad por analizar las hechuras de las obras de arte y una inagotable capacidad de trabajo, le permitieron crear una excelsa obra (en ocasiones provocadora) que, con audacia y desparpajo, se abrió paso y cosechó el reconocimiento de un mundo hermético, a pesar de ser él un outsider.

No resultó fácil lograrlo. Fueron cuarenta y ocho años de labor constante, desde que, en 1976, debido al impacto que le produjo la novela Helo aquí que viene saltando por las montañas, de Jerzy Andrzejewski, en la que el personaje central es un artista de nombre Antonio Ortiz, Gritón decidió convertirse en pintor, no como hobby, sino como su forma de ser en el mundo.

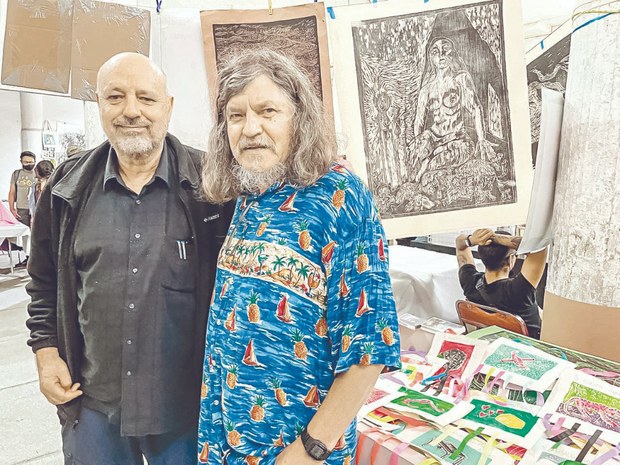

Su obra, alejada de los cánones dominantes, usualmente remando contra ellos y desafiándolos abiertamente, no contó con el auspicio del poder o el establishment cultural. Por el contrario, en sus primeras etapas padeció ninguneo. Sin embargo, lo que su funeral y el inusitado número y variedad de homenajes que recibió en tan sólo una semana, mostró que el anquilosamiento de los juicios de la ortodoxia institucionalizada, la imposibilitaban de apreciar con justeza el calibre de su producción. Todos estos honores fueron el barómetro que registró el cariño, aceptación y gusto de su obra (o, al menos, parte de ella), en parte de una variopinta constelación de colectivos y personalidades. Constituyeron la demostración de que, como artista (es decir desde lo sublime) y como promotor cultural, fue indistintamente arquitecto y albañil de comunidades pasionales que celebran la amistad, el afecto y la comunión.

El arcoiris de eventos en los que familiares, amigos, colegas, galeristas, periodistas culturales, bailarinas, camaradas y hasta funcionarios de medio artístico, además de llorarlo, expresaron públicamente sus condolencias y lo despidieron pintando murales en su honor, componiéndole y declamando poesía, interpretando diversos tipos de música (del free jazz a la clásica), danzando, repasando públicamente su biografía y su compromiso con las luchas abajo y a la izquierda, montando instalaciones museográficas y lanzando a navegar en las redes sociales una innumerable cantidad de mensajes de duelo y elogio a su universo colorido, fueron su última revancha hacia quienes pretendieron juzgarlo desde una supuesta superioridad estética.

Integrante de una izquierda siempre insatisfecha, a su manera un bárbaro refinado, Antonio fue capaz de crear nuevas situaciones artísticas de una deslumbrante actualidad, profundizando los momentos comunes y centrando en ellos los instantes. Siempre caminó por los bordes, en los márgenes de los cruces fronterizos. Rehuyó la especialización. Hereje periférico, se apropió de los saberes del centro sobre la base de un inextinguible esfuerzo. Sus representaciones se convirtieron en una novedosa realidad que pasó a ser compartida por muchos otros.

La forja de una educación sentimental

Gritonio ‒como le decían sus cuates, al ensamblar Antonio, su nombre de pila, con Gritón, el apelativo con el firmó su obra‒ era, por encima de todo, un espíritu libre. Un artista con talento y obra súper poderosa, creatividad desbordada y una intuición a un tiempo privilegiada y esclarecedora.

Como si fuera la continuación del legado de la contracultura juvenil del ’68, durante muchos años de juventud y hasta que se lo robaron en un asalto, usó sombrero de piel estilo gambusino. Más adelante, y hasta sus últimos días, se dejó crecer el pelo como si fuera un espectro revivido de finales de los sesenta deambulando por las calles de San Francisco. Y, desde hace unos cuarenta años, hiciera calor o frío, vestía, como si fuera su uniforme, unas camisas estilo hawaiano que compraba religiosamente en Tepito, y eran la envidia de cualquier ruco primaveralmente desinhibido.

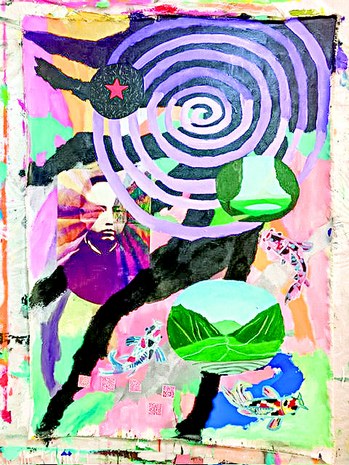

Su primera educación visual fueron las portentosas fundas de los vinilos de rock. Hizo del catálogo de los acrílicos Politec, “con colores heráldicos planos, combinado de valores tímbricos”, su paleta, y del naif-punk su sello, hasta que viró al neoestridentismo y de ahí al expresionismo abstracto. Su pulsión motriz fue el deseo. Junto a la imbricación de todas estas rutas, se educó a sí mismo y desarrolló una técnica cada vez más compleja y original, creando mundos antes inexistentes y enseñándonos a ver, más y mejor, nuestro afuera y nuestro adentro.

La música fue clave en su formación sentimental y en su arte. Con mucha frecuencia, pintaba escuchando a bandas marginales, en grabaciones piratas de sus versiones. Sus lienzos están llenos de sonidos. En la contienda convocada un día tras otro por la estación Radio Éxitos, para ver quién era la banda favorita de la audiencia, a través de llamadas telefónicas en las que se emitía un voto, él siempre apoyó a los Monkees contra los Beatles. Mitad en broma y mitad en serio, para escándalo de sus cuadernos siempre se expresó con desdén del Cuarteto de Liverpool. Escuchó en Bellas Artes, con portazo de por medio, lo mismo a Cannonbal Aderly Quintet que la 9a sinfonía de Beethoven. Se volvió, literalmente, fan del grupo británico de rock progresivo Yes y de sus distintas ramificaciones. Pero, a partir de allí, armó una audioteca tan extensa como fabulosa.

Un momento clave en la expansión de sus gustos musicales fue el viaje que hizo en 1976 (el mismo año en que descubrió su vocación por la pintura), junto a su amigo Paco Noreña (un verdadero erudito, poseedor de una envidiable colección de acetatos), a California, para asistir a conciertos y bares a oír a bandas y solistas. Entre otros muchos, fueron a ver a Yes, Jefferson Starship y al saxonofonista Grover Washington Jr. La experiencia se complementó con las visitas a la que, durante años, sería su Meca y fuente de inspiración y de energía creadora: San Miguel de Allende. Allí, en una especie de antro llamado La Escondida, desfilaban jazzistas, blueseros y rockeros de grandes ligas, a echarse unos palomazos magistrales. Probablemente, San Miguel sea el lugar en el que, después de Ciudad de México, más exposiciones de su obra puso Gritón.

Su apetito por mirar cuadros, grabados, carteles, instalaciones y esculturas era voraz. Dedicaba mucho tiempo a visitar museos y exposiciones, y a revisar en internet lo que se producía, por más que criticara a los primeros. En sus inicios, fue impactado por Modigliani y Matisse. Muchos de sus cuadros iniciales tienen sus huellas. Más tarde admiró el expresionismo abstracto de Pollock y Gorky. La lectura del libro La CIA y la Guerra Fría Cultural, de Frances Stonor Saunders, en la que se documenta el patrocinio de la agencia de inteligencia a esta escuela artística para combatir la rojería, le provocó un choque que no terminó de asimilar.

Brújula política

En un ejercicio de introspección que realizó a partir de 2011, encontró cómo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en la que estudió Física (le faltó terminar la tesis), había una enorme ebullición política que en sus tiempos de alumno escapaba a su comprensión. Años después, descubrió que algunos de sus compañeros habían sido ejecutados extrajudicialmente o desaparecidos por la Brigada Blanca. Hizo entonces de su arte un ejercicio de la memoria para reflexionar y comprometerse con el presente.

Antonio fue un pensador crítico y antiautoritario, siempre solidario, lo mismo a través de su arte que de su activismo político; un creador empeñado, en los últimos años, en sacar a luz las barbaridades perpetradas por el Estado mexicano en la guerra sucia y dignificar y reivindicar a quienes se atrevieron a tomar el cielo por asalto. Inclaudicable, no hizo concesiones ni al poder ni al dinero. Hijo de su tiempo, halló en el psicoanálisis y la lectura del inconsciente una poderosa herramienta creativa.

Inicialmente ácrata temperamental, se empapó a fondo de la doctrina libertaria y se movió por el mundo con La anarquía explicada a los niños metida hasta los huesos. Para él, ser anarquista era, por encima de todas las cosas, ser una buena persona. En más de una manifestación enarboló una bandera negra.

Identificado desde los primeros momentos de 1994 con el alzamiento del EZLN, partícipe de muchas de sus travesuras, confesaba, a voz en pecho: “Pienso que la zapatista es la propuesta política que realmente da una esperanza al pueblo de México para una vida más digna.”

A su manera un beatnik silvestre que floreció en los humedales apaches sobre la base del trabajo incansable, ahínco y grandes dosis de imaginación desenfrenada, proclamó, reivindicando a Jack Kerouac y Allen Gingsberg en su exposición en Trieste: “no hay más ruta, que la ruta 66”. No eran palabras. Fue, hasta donde es posible serlo, un continuador de su herencia. Su amistad y el diálogo con José Vicente Naya alimentaron este rumbo.

Y, por encima de todas las cosas, Antonio Gritón fue un magnífico ser humano. Un hombre recto, generoso y auténtico. Un padre profundamente amoroso y lleno de orgullo por sus hijos, Silvestre y Esmeralda, que siempre reconoció el apoyo e impulso que le dio Pilar, la madre de ellos, en el despegue de su carrera. Un compañero creativo que emprendió mil y una aventuras artísticas del brazo de su cómplice Adriana. Un creador amoroso que enseñó a mirar la vida con multitud de colores. Un intelectual público que encarnó la actualidad y sabiduría de Victor Hugo, cuando sentenciaba que “sólo viven aquellos que luchan”. Así lo hizo él.