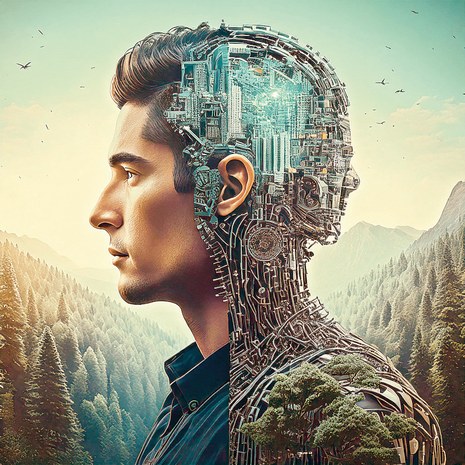

Inteligencia Humana vs. Inteligencia Artificial: rivalidad o complementación

- Alejandro Montes - Sunday, 12 Jan 2025 07:47

La Inteligencia Humana resuelve problemas (y algo más)

Nikolái Bugáyev, matemático ruso del XIX y padre del escritor Andréi Bely (autor de la novela Petersburgo), cuestionó la capacidad para definir qué es la inteligencia cuando ni siquiera se podía explicar la inteligencia animal. Bely lo recordó:

Una sesión en la que se leía un informe sobre la inteligencia de los animales. Mi padre, el presidente, interrumpió al ponente preguntándole si sabía él qué era la inteligencia; resultó que el ponente no lo sabía; entonces mi padre comenzó a preguntar a los que estaban sentados en la primera fila:

–¿Y usted?

–¿Y usted?

Nadie lo sabía. Mi padre declaró: “En vista de que nadie sabe qué es la inteligencia, no podemos hablar sobre la inteligencia de los animales. Declaro clausurada la sesión.” (Iuri M. Lotman, La semiosfera II.)

La misma actitud crítica de Bugáyev se puede aplicar a la Inteligencia Artificial. ¿En verdad, quienes no somos especialistas, sabemos qué es la Inteligencia Artificial? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus alcances y posibles riesgos? En fin, ¿se puede definir la Inteligencia Artificial sin primero distinguir qué es la Inteligencia Humana?

No hay desperdicio al señalar las características generales de la Inteligencia Humana. Mejor subrayar en qué consiste esta actividad cognitiva, no obviarla, para articularla con la Inteligencia Artificial y plantear la siguiente cuestión: ¿la Inteligencia Humana será desplazada por la Inteligencia Artificial?

Sin escenarios apocalípticos (lo artificial aniquilará lo natural) o idílicos (lo artificial refundará lo humano) sobre la interacción entre la Inteligencia Humana y la Inteligencia Artificial, se necesita valorar la relación entre ambas para establecer puntos de encuentro que permitan tener una visión objetiva de este binomio surgido por la tecnificación digital.

¿Qué es la Inteligencia Humana? Desde siempre el humano ha resuelto problemas diversos para sobrevivir en la Tierra; por ello desarrolló la capacidad cognitiva de la inteligencia: con el intellegere (interligar información entre sí para encontrar soluciones prácticas a inconvenientes por resolver), la inteligencia se perfiló como herramienta de supervivencia. La Inteligencia Humana se caracteriza por ser una facultad mental diseñada para resolver problemas a partir de procesar información que se tenga al alcance (aunque Howard Gardner planteó la teoría de las inteligencias múltiples, donde no sólo lo mental sino lo corporal y social también se incluyen). Facultad mental equivale a capacidad porque refleja habilidad humana de resolución. Felipe Garrido lo explica:

Las inteligencias pueden definirse como la capacidad de identificar, localizar, imaginar, asimilar, organizar, almacenar información y utilizarla cuando hace falta para resolver problemas, para dar una respuesta a las circunstancias del momento ‒costumbre de los seres humanos, los animales y las computadoras. Tal información procede de cuanto nos rodea, lo que sabemos, lo que hemos vivido, nuestros procesos interiores. La trabajamos lo mismo a través del instinto y la intuición que de la razón, la atención, la memoria, la inferencia, la anticipación. (Felipe Garrido, Inteligencias, lenguaje y literatura.)

¿Cómo funciona? La inteligencia utiliza operaciones de pensamiento (observar, reconocer, diferenciar, jerarquizar, relacionar, contrastar...) para solucionar dificultades. Es decir, el funcionamiento básico de la Inteligencia Humana conecta de manera lógica (y en algunos casos no lineales para aplicar procesos alternos) información entre sí para resolver situaciones adversas o mejorar procesos desde un tornasol creativo. Robert J. Sternberg afirma que “la inteligencia desempeña tres papeles clave en la creatividad: un papel sintético, otro analítico y uno, finalmente, práctico” (Robert J. Sternberg, La creatividad en una cultura conformista), donde el nivel sintético visualiza de manera diferente un problema específico; el nivel analítico reconoce ideas o recursos nuevos que podrían dar solución; y en el tercer nivel, la inteligencia se convierte en acción práctica. Con ello se consigue algún propósito para mejorar o transformar el mundo.

Para lograrlo, la Inteligencia Humana debe ser integral; es producto de procesos biológicos, físicos, psíquicos, sociales, históricos, donde se ha conformado en el ser humano no sólo como herencia genética sino como habilidad desarrollada dentro de un marco social. Se va reformulando históricamente, pues interactúa con su contexto social.

Por ello, la Inteligencia Humana es pilar en el funcionamiento cognitivo pues, como instrumento de operaciones de pensamiento, soluciona problemas. Además de caracterizar al humano: permite que éste se construya por sí mismo, conozca y transforme el mundo.

La IA, ¿solucionadora o generadora de problemas?

Ahora bien, la Inteligencia Artificial tiene presencia indirecta antes del test de Alan Turing (basado en el juego de la imitación donde un ordenador y una persona que, sin dejarse ver, responden preguntas de otra persona y si ésta no identifica cuál es la respuesta del ordenador, entonces gana la máquina y pierde el humano), así como de su artículo “Maquinaria computacional e inteligencia” donde se preguntó: “¿Pueden pensar las máquinas?” Desde la Antigüedad la idea de crear autómatas o robots (término concebido en 1920 por Karel Čapek en Rossumovi univerzální roboti, R.U.R.) se ha presentado de diferentes maneras: Hefeso, dios griego, construyó dos autómatas para que trabajaran por él en sus tareas de herrería; en el Antiguo Egipto, las figuras mecánicas controladas por sacerdotes para impresionar a la muchedumbre o las “cabezas parlantes”, hechas de bronce, en la Edad Media, así como la pascalina de 1642 (calculadora con un mecanismo de ruedas y engranajes) del filósofo Blaise Pascal, o en el XIX la máquina analítica de Charles Babbage, donde las aportaciones de la matemática Ada Byron (hija del poeta romántico Lord Byron) fueron esenciales, son muestras del interés humano por inventar mecanismos para facilitar tareas manuales e intelectuales.

Los anteriores ejemplos ayudan a responder por qué surgió la Inteligencia Artificial: como herramienta de apoyo o facilitador en labores humanas. La calculadora resuelve en segundos diversas operaciones matemáticas, pero no actúa por sí misma, no es autónoma: atiende directrices humanas. El origen de la Inteligencia Artificial radica en simular la Inteligencia Humana para desempeñar tareas que ayuden al humano. Lo anterior implica un cuestionamiento mayor: ¿el pensamiento (y todo lo que implica) se reduce a una máquina que compute, es decir, que siga una serie de pasos para obtener resultados definidos?

¿Cómo funciona la Inteligencia Artificial? Para responder se necesita recordar la convención de Dartmouth, en 1956, donde se determinó el término de Inteligencia Artificial:

Proponemos que, a lo largo de dos meses del verano de 1956, diez hombres lleven a cabo un estudio sobre la inteligencia artificial en el Dartmouth College de Hanover, Nuevo Hampshire. Ese estudio debe tomar como base la conjetura de que todos los aspectos del aprendizaje o de cualquier otro rasgo de la inteligencia se puedan describir por principio con la precisión necesaria como para que una máquina pueda imitarlos. Se intentará averiguar cómo lograr que las máquinas utilicen el lenguaje, establezcan abstracciones y conceptos, resuelvan tipos de problemas que ahora están reservados a los seres humanos y se perfeccionen a sí mismas. (Erik J. Larson, El mito de la inteligencia artificial.)

Del anterior fragmento de acta se desprende que la Inteligencia Artificial lograría aprender y razonar, adaptarse e interactuar, como si fuera el comportamiento de la Inteligencia Humana. De ahí hasta la actualidad: minería de datos, diseño de algoritmos, entrenamiento por ensayo-error, aprendizaje supervisado y no supervisado, inferencias, retroalimentación, aprendizaje profundo, redes neuronales artificiales, árboles de decisión, clasificadores bayesianos...

El resultado ha sido diferentes tipos de Inteligencia Artificial: específica (hace una sola tarea), general (múltiple y adaptable) y super/inteligencia, término acuñado por Nick Bostron (es mejor que la Inteligencia Humana), aunque ha sido cuestionada porque, a decir de Erik J. Larson: “Para que las máquinas obtuvieran algo mejor de sus diseños, en esencia una mayor inteligencia, necesitarían que se añadiera un elemento creativo a sus órganos de estímulo y de fusión.” (Erik J. Larson, El mito de la Inteligencia Artificial.) Aún no se ha llegado al tercer estadio pero, como la tecnificación digital implica un salto cualitativo, la Inteligencia Artificial podría fijar sus propias metas, sin directrices humanas, para ser autónoma (según Raymond Kurzwell será en 2045, por la “ley de rendimiento acelerado”). Por lo anterior, ¿la Inteligencia Artificial dominará a la Inteligencia Humana?

Operaciones de pensamiento vs. operaciones algorítmicas

La Inteligencia Artificial funciona con redes neuronales artificiales que simulan el funcionamiento del cerebro humano. Sin tecnicismos: las redes neuronales artificiales son capas de nodos (puntos de conexión) interconectados entre sí; cada capa tiene entradas para la información; luego distingue el peso o valor de la información para activar funciones que procesen datos. Para evitar errores, las redes neuronales artificiales utilizan la propagación y retropropagación. Al hacerlo, la Inteligencia Artificial procesa de manera automática las operaciones de pensamiento, es decir, la automatización maquila el intellegere al materializarlo en un circuito de procesamiento de información que, por medio de la retroalimentación, se ajusta.

No se puede minimizar el logro de la tecno-

ciencia al conseguir que las redes neuronales artificiales permitan la operación de la Inteligencia Artificial; pero tampoco se debe sublimar esa imitación, pues el cerebro humano supera cualquier máquina. José Luis Díaz Gómez explica:

Excepto por el universo mismo, el cerebro humano es la estructura natural más compleja del mundo conocido. En una masa promedio de 1.3 kg, el cerebro de nuestra especie alberga unos 86 mil millones de neuronas, una cantidad no muy alejada del número de estrellas de la Vía Láctea; esto sin contar las 20 a 40 células de glía que existen por cada neurona. Además, dado que cada neurona comparte unas 10 000 conexiones sinápticas con otras y tomando con cierta arbitrariedad cada sinapsis como un bit de información, como un código binario sea de transferencia (representada por el dígito 1) o de falta de potenciales

(representada por el 0) entre neuronas, el cerebro posee la asombrosa capacidad de unos 1015 bytes, o sea, la insólita cifra de 100 000 gigabytes de información. El cerebro es mucho más potente que una hipotética computadora… (José Luis Díaz Gómez, Las moradas de la mente.)

Si el cerebro es superior a cualquier computadora, entonces la Inteligencia Humana también lo es sobre la Inteligencia Artificial. ¿Por qué el miedo a la Inteligencia Artificial? Sin satanizar la tecnología (con la Inteligencia Artificial se han conseguido logros importantes en medicina y otras disciplinas), se mecanizan las operaciones del pensamiento al ser procesadas artificialmente, lo cual puede producir un adormecimiento social (uniformización del pensamiento humano) pues se supeditaría el sujeto al objeto, el humano a la máquina “pensante” o, mejor dicho, al sesgo cognitivo oculto.

Ante esta circunstancia, no se trata de rivalizar lo humano contra lo artificial sino de encontrar el punto de balance. La Inteligencia Humana se puede complementar con la Inteligencia Artificial a partir de una coevolución de inteligencia híbrida. Kirill Krinkin y Yulia Shichkina proponen una interoperatividad cognitiva entre ambas. La Inteligencia Artificial no desplazará a la Inteligencia Humana por una simple razón: aunque la primera sea más veloz y precisa para procesar muchísima información, así como generar procesos de autoaprendizaje por patrones, algoritmos y probabilidades, jamás será analítica, creativa, intuitiva, autodirigida, contextual, como la autonomía de la Inteligencia Humana (al menos hasta que lo permitamos).