Pablo Rulfo sombras luminosas

- José Ángel Leyva - Saturday, 18 Jan 2025 23:17

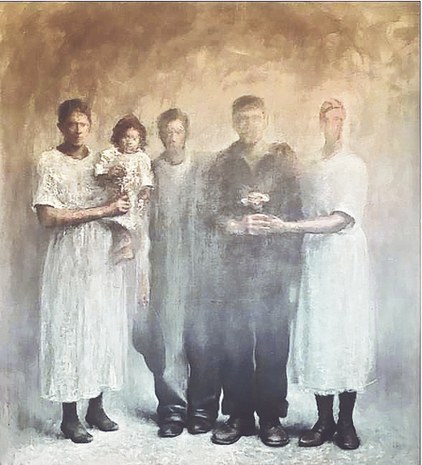

El temple

El temple es la técnica más apropiada para generar profundidades plásticas, capas de luz, escenas fantasmales, figuras que se debaten entre el pasado y el presente, entre el olvido y la memoria, como cuando pintas en diálogo con las viejas fotografías de Romualdo García, nativo de Silao, Guanajuato (1852-1930). Ya habías decidido terminar la serie de homenaje al fotógrafo guanajuatense con la exposición que inició en 2023 en el Museo de la Alhóndiga de Granaditas y en el Museo de Arte de Querétaro, y finalmente en

el Museo del Risco, en Ciudad de México. Esa obsesión inició cuando descubriste el libro Romualdo García: un fotógrafo, una ciudad, una época, de Claudia Canales, en posesión de Rafael López Castro, en 1980, pero la producción de cuadros en diálogo con el fotógrafo decimonónico no se agota. Adviertes que esas atmósferas despiertan evocaciones de tu infancia, tus visitas a Jalisco, donde moran los parientes paternos. Los personajes retratados por Romualdo García te miran con azoro desde su inexistencia para continuar observándote desde la tela, o desde las treinta obras en papel que viajarán a la exposición en Chile.

Fijas la vista sobre la pared, escudriñas la sombra de los objetos más que los objetos mismos, la luz que dibuja los contornos de los muebles, la que viene del fondo de las cosas, la zona luminosa del olvido. Sonríes, porque la vida sigue, ha vuelto por sus fueros. Durante la reciente enfermedad solías decir “a ver si amanezco”. Fue un golpe muy duro, demasiado desconcierto. La quimio y la radioterapia, a veces una u otra, a veces combinadas, día a día, durante siete semanas, te dejaba exhausto, hecho polvo. Llegaste a pesar 52 kilogramos, pero no pensabas en la muerte sino en la necesidad de dormir y al despertar el deseo irrefrenable de pintar, de continuar los proyectos iniciados o los que retoñaban en tu mente, en tus sueños. Quién iba a pensar que resistirías. El amor de Laura, el cariño de los amigos y la familia te arroparon y dieron la fuerza necesaria para no dejarte vencer y andar con cierta mueca de optimismo entre las tinieblas del cáncer. Cuando ya había pasado el peligro, cuando te dieron de alta, los médicos te confesaron que el pronóstico era muy pesimista, que tu tratamiento había sido una acción radical. Aún luces muy delgado, pero no como para dejar de bajar y subir a tu estudio, trasegar con objetos pesados, impartir tus clases o preparar los materiales de pintura con cola de conejo, blanco de zinc, cera de abeja, copal, goma arábiga, caseína, caolín, arena sílica, polvo de mármol, alumbre, grenetina, negro de humo, que lucen en los estantes como productos de botica o del laboratorio de un alquimista.

Estás persuadido de que la memoria es un ejercicio de recolección de partes, de fragmentos de vida en la línea del tiempo. Entonces recuerdas cuando viniste de Francia para estar con tu padre en sus últimos momentos, cuando pensabas que París lo valía todo… porque sigues echando de menos sus museos, sus grandes exposiciones, su ambiente cultural, su arquitectura. Pero entonces, como ahora, tienes un pensamiento muy claro: estás donde debes estar.

París, la escuela

“Soy una persona extremada y estúpidamente tímida”, te escuchas decir exasperado al ver cómo la obra puebla tu estudio, ubicado en la parte superior de tu casa. Una especie de buhardilla a la que accedes a través de una estrechísima escalera. Hasta allí llega el rumor de la ciudad y un bolero al que los vecinos elevan el volumen. “Soy extremada y estúpidamente tímido”, repites en voz alta como si le respondieras a Esther Echeverría, tu suegra, no sólo porque es la viuda del pintor Enrique Echeverría, uno de los pilares del movimiento de la Ruptura, sino porque sabe mucho de galerías y museos, de gestión cultural. Ella te reprocha que te aísles, que no busques a tus colegas, que hagas tan poco por dar a conocer tu trabajo artístico como hace la mayoría. Además de la timidez, piensas que el tiempo que te resta de vida será para saciar tus necesidades creativas y no para desperdiciarlo en relaciones públicas.

Tenías dieciocho años y acababas de terminar el bachillerato en el Colegio Madrid, donde siempre te sentiste extraño porque venías de escuelas públicas, donde uno aprende a defenderse y a resistir. Además de ser una institución privada, el Colegio Madrid era como entrar en un túnel del tiempo, en una dimensión nostálgica de la República española, de alguna manera en otro país, en otra historia. En octubre de 1973 comenzaste a trabajar en la Imprenta Madero. Allí un amigo te presentó con Vicente Rojo. Venciste la timidez para mostrarle algunas de tus pinturas. “Si quieres ser pintor debes de aprender otro oficio del cual puedas vivir. Vente a trabajar de asistente conmigo”, te respondió. A su lado colaboraban ya Rafael López Castro y Bernardo Recamier. Era una labor muy intensa y se aprendía en la práctica. Vicente traía un bagaje de la cultura mozárabe, de la escuela moderna española y de la experiencia mexicana. Lo geométrico excluía lo figurativo y a ti te interesaba sobre todo la figura humana. Una incompatibilidad de fondo con el maestro que se hizo más patente cuando le preguntaste con qué pintura debías trabajar y te miró extrañado.

“Con acrílico, por supuesto, es el material”, contestó condescendiente. Pero nunca pudiste empatar con el acrílico, sobre todo porque no te satisfacía. Ya eras un diseñador gráfico hecho en la práctica, junto a magníficos maestros de la Imprenta Madero, cuando apareció en tu vida Virgilio Ruiz, un pintor español, ya maduro, que te enseñó durante tres días la técnica de temple al huevo y te abrió un nuevo horizonte, descubriste que era posible pintar con otros materiales. Devoraste toda la bibliografía sobre el tema a tu alcance.

A mediados de 1977 abandonaste la Imprenta Madero para ser uno de los fundadores del periódico unomásuno, con la plantilla de editores, reporteros y redactores que provenían del Excélsior. Salvo algunos periodistas chilenos y argentinos, con formación universitaria, los demás eran empíricos, autodidactas a quienes les importaba un pepino el diseño gráfico, la preceptiva editorial. “Eran unos salvajes”, te dices entre divertido y crítico. Decidiste escribir a la Escuela de Bellas Artes de París para solicitar tu ingreso. Aprobaron tu solicitud, pero demoraste un año en llegar, por motivos laborales, y te dijeron que era demasiado tarde, se había saturado la École des Beaux-Arts. A cambio te ofrecieron ingresar a un taller de litografía. Pero el instructor, de origen tunecino, te rechazó porque ya estaba lleno el cupo y amablemente te llevó al taller de pintura, donde fuiste aceptado. El profesor te informó que sólo asistía una vez a la semana para supervisar el trabajo de sus pupilos. Había sólo tres alumnos. Dos estaban acostados sobre la mesa escuchando un radio a todo volumen y un estudiante estadunidense trabajaba en su caballete copiando la portada de un disco de John Travolta. Al día siguiente, la École de Beaux Arts de París se declaró en huelga. Entonces se abrió la oportunidad de asistir a la Lacourière-Frélaut, un taller por el que habían pasado grandes artistas plásticos. Aprendiste las técnicas más tradicionales y depuradas del grabado, talla dulce sobre cobre: tinta seca, agua fuerte, etcétera. Los maestros eran grandes artistas y magníficos pedagogos de la Bretaña francesa. Desde que entrabas sentías la fuerza del conocimiento, de

la enseñanza, era una delicia estar allí. A ese clima creativo se sumó tu encuentro con Juan Soriano, quien pintaba con temple y fue la primera coincidencia que los aproximó. Era un personaje muy campechano, simpático y solía ser encantador. Además, siempre te dio consejos que partían de su experiencia con el temple. Fue un privilegio entrar a su dimensión pictórica, dibujística y litográfica, porque en esa época aún no se decantaba por la escultura. Pero la principal ganancia de tu estadía de ocho años en París fue ver, conocer de manera directa las grandes obras en los museos del Louvre, Grand Palais, D’Orsay, Pompidou, etcétera.

Herencia

Con tu padre dominaba el silencio. Era como reunirse a meditar sobre algún tema que de pronto uno de los dos se atrevía a comentar de manera austera. “Creo que lo intuí más que conocerlo ‒te confiesas entre susurros. Tal vez por eso detesto hablar de más, no soporto el parloteo, la charla sin sentido, la imprecisión. Escucho, siento y callo. Me gustaba mucho observar a mi padre, sus gestos, sus expresiones corporales, la cualidad de sus silencios, las formas como miraba. Largas pausas entre el humo de los cigarrillos que creaban un velo sobre su rostro. Volutas de humo que acompañaban su voz pausada para comentar un disco que había escuchado, un libro que había leído, recuerdos de San Gabriel, cosas breves, sin trascendencia aparente”.

De tu padre heredaste el gusto por escuchar y meditar, observar y descubrir imágenes. Consideras que él era además un creador multimedia. Su capacidad radicaba no sólo en producir imágenes literarias, también aportaba imágenes plásticas, sonoras, emocionales. Pedro Páramo, además de ser un poema narrativo, es un guion de cine, afirmas categórico. “En el texto está dicho todo, cómo llevarlo a la pantalla, cómo adaptarlo. La novela te dicta el qué, cómo y cuándo. Lamentablemente no ha habido quién comprenda la obra en ese sentido.” Pero juzgas que la adaptación que hizo Rodrigo Prieto de ésta es muy respetable, válida, digna. Es una versión muy personal. No es precisamente la atmósfera, el ambiente ni la geografía de Jalisco, porque consideras que esa zona es muy peculiar, con sus extensos llanos entre volcanes. El habla de la gente es como el entorno: mineral, seca, capaz de envolver a las personas que hablan o escuchan. Ante esa percepción viene a la memoria el tono rítmico y pausado, enfático de Juan Rulfo leyendo sus cuentos, como levantando un polvo de misterio en cada palabra.