El zapatismo hace 30 años (una crónica personal)

- - Sunday, 16 Feb 2025 06:20

Enormes filas de vehículos artillados del Ejército Mexicano entran a las cañadas de la selva y a la zona de Los Altos. El cielo se llena de helicópteros que sobrevuelan tan bajo que se puede ver a los soldados apuntando hacia los caseríos de madera y techos de lámina. Nueve de febrero de 1995. Chiapas. El gobierno de México ha traicionado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se implementa una ofensiva castrense sin precedentes para capturar a su dirigencia. Los zapatistas denuncian bombardeos y disparos contra los pueblos. La tensión es alta. Los caminos se inundan de verde olivo.Guadalupe Tepeyac, La Realidad, La Garrucha y Prado Pacayal, cuatro de las comunidades selváticas en las que hubo mayor presencia pública de la Comandancia General zapatista, son las más castigadas. Desde la mañana del 10 de febrero la gente de Guadalupe se resguarda en el hospital, ya con los helicópteros encima. Después se refugiarán en el monte, bajo las copas de los árboles, mientras el ejército toma el poblado del que los zapatistas, incluido Él, apenas consiguen escapar.

Con 2 mil 500 soldados, ciento diez vehículos artillados y decenas de helicópteros, hace el ejército su entrada por la cañada de Las Margaritas. Al mismo tiempo ingresan por Ocosingo y patrullan San Andrés Larráinzar y Simojovel. Cierran el paso a la prensa, mientras los campamentos de la Cruz Roja Internacional abandonan la zonas que a partir de ese momento dejan de considerarse neutrales, pues han sido tomadas por el ejército.

El agua y la escasa comida se acaban en los refugios de montaña. Mujeres embarazadas dan a luz a medio camino por tanto esfuerzo. Los niños se aguantan el llanto para que no los escuchen los soldados. Subimos a la montaña en busca de las bases de apoyo y las encontramos en plena selva o en otros poblados que les dan cobijo. Hay miedo, sí, pero no rendición. “No queremos nada del gobierno, sólo que saque a sus ejércitos de nuestros pueblos”, dice Elsa, una joven tojolabal de unos quince años, mientras trenza su pelo a la orilla de una poza a la que se mete con todo y ropa.

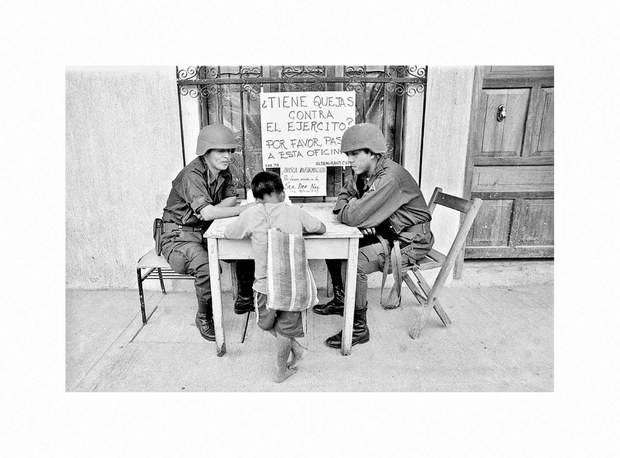

Miles de indígenas con sus bultos sobre la espalda y la cabeza huyen antes de que los soldados irrumpan en sus comunidades y lo destruyan todo. A su regreso, días o semanas después, encuentran su ropa quemada, las mangueras de agua rotas, sus ollas de barro quebradas en el piso. Los soldados robaron o mataron a sus animales de crianza, se cagaron, literal, encima de sus fogones, se llevaron los molinos de maíz y utensilios de labranza. En los caminos detienen, golpean y torturan en busca de información. La desesperación y el miedo nublan los rostros. Los periodistas atestiguamos sin dar crédito. “¡Ay Diosito! ¡Ay Diosito!”, llora doña Herminia, mientras recorre la cocina con las manos en la cabeza.

¿Quién dio la orden?

“Algo se traen, Mariana”

LA MAÑANA DEL nueve de febrero de 1995 amanecimos juntos en la casita de paredes y techo de plástico negro que Él construyó a la mitad de un camino, a unos metros de donde termina el caserío de Guadalupe Tepeyac, rumbo a la milpa. Dentro sólo hay lugar para una camita de tablones de madera sostenida por cuatro tabiques, y una mesita para el radiotransmisor. Me quito la cadena con el dije de plata con una pareja de enamorados y la coloco a un lado del radio. La noche es fría. “Algo se traen, Mariana.” Casi no dormimos. Él puede permanecer más de treinta horas sin pegar el ojo. Antes del amanecer dice que tendremos que salir temprano. Intento, sin lograrlo, simular el miedo de una mujer de veintisiete años que desde hace uno comparte trozos y trazos con un hombre que se presenta en público con el rostro cubierto y no se despega de su R15. No deja de fumar. El olor a vainilla lo inunda todo. Sale de la champa y camina solo entre la penumbra. Ida y vuelta ida y vuelta ida y vuelta bajo un cielo sin estrellas. “Algo se traen, Mariana.”

Menos de dos meses antes, el 19 de diciembre de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a punto de cumplir el primer aniversario del levantamiento armado que conmocionó al mundo entero, citó a la prensa a un costado del enorme hospital de Guadalupe Tepeyac, un elefante blanco entregado a las comunidades apenas cuatro meses antes de la insurrección, con la intención (a todas luces frustrada) de Carlos Salinas de Gortari de quitarle la base social al movimiento insurgente. Ahí, entre mapas bélicos, Él y Camilo dan a conocer la campaña militar zapatista “Paz con Justicia y Dignidad para los Pueblos Indios”, con la ruptura del cerco y la creación de nuevos municipios autónomos. Es el inicio formal del proceso de autonomía, eje central de la construcción política hacia dentro de los pueblos.

El 8 de febrero a mediodía reciben en este mismo poblado a los enviados de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) presidida por el obispo Samuel Ruiz García. Esa misma noche llega un nuevo mensaje de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien tiene apenas dos meses y ocho días en el poder y ya ha protagonizado una de las peores crisis económicas en el país: el llamado “error de diciembre”. Zedillo llega a la presidencia relevando al candidato priista Luis Donaldo Colosio, asesinado el 23 de marzo de 1994. El auge neoliberal de un país que se vende internacionalmente como del primer mundo empieza a desmoronarse el primero de enero de ese año. “Es apenas la punta del iceberg”, advierte Él en la primera entrevista que le hago para Punto, un semanario dirigido por Benjamín Wong, uno de los mejores periodistas que México ha parido, a quien la historia le debe un lugar que él, por supuesto, nunca buscó.

En diciembre el peso mexicano sufre una devaluación histórica (otra) y el valor del dólar se incrementa casi en un 300 por ciento. Hay fuga de capitales, desempleo masivo, altas tasas de inflación, pérdida del patrimonio familiar y de capacidad económica para cubrir las necesidades básicas. Un desastre (otro). Sin credibilidad ni legitimidad, Ernesto Zedillo Ponce de León decide la guerra contra los pueblos indígenas zapatistas.

Él no estaba en la zona, se había trasladado aquí para recibir los mensajes encaminados a un supuesto reinicio del diálogo. “Algo se traen, Mariana.” Nos sentamos en una piedra afuera de la champa de paredes de plástico sostenidas por horcones. “Están pensando en atacarnos, la carta enviada por Esteban Moctezuma no trae nada, nos están entreteniendo.” La oscuridad es total. Apenas distingo su sombra.

En mayo de 1994, apenas cuatros meses después del inicio del levantamiento, la acción política del EZLN se trasladó a este rumbo de la cañada. En agosto de ese mismo año aquí, en Guadalupe Tepeyac, se celebró la Convención Nacional Democrática (CND) con miles de personas de México y del mundo, mucha gente de abajo, organizada y no, vieron por primera vez un inacabable desfile de hombres y mujeres bases de apoyo de la insurgencia. Y aquí, este 8 febrero de 1995, se encuentra Él asistiendo a una cita parecida a la que acudió Emiliano Zapata el 10 de abril de 1919 en Chinameca, Morelos, donde fue asesinado por órdenes de Carranza. “Algo se traen, Mariana.”

El 9 de febrero muy temprano mi colega se une a nosotros. Él repite lo que me dijo toda la noche: “nos están engañando”. En su inocuo mensaje, el Secretario de Gobernación Esteban Moctezuma asegura que el gobierno tiene la intención de reiniciar el diálogo, pero a esas horas ya ha echado a andar operaciones policíacas en al menos tres estados de la República. El ejército alista helicópteros, vehículos artillados y miles de soldados para entrar al territorio zapatista, mientras en Ciudad de México allanan arbitraria e ilegalmente la casa de quien presentan como la “Comandante Elisa”, y la detienen; y también detendrán a otros dos luchadores sociales y a veinte indígenas acusados de ser zapatistas.

Pero esta mañana del 9 de febrero aquí, en la selva, nadie sabe nada y no hay manera de imaginarse las dimensiones de lo que será quizás la ofensiva militar más cruenta contra los pueblos mayas que se atrevieron a desafiarlo todo. El presidente Zedillo dice a la Comandancia General insurgente que reitera su voluntad de diálogo, al tiempo que prepara una guerra sin precedentes.

El poblado se ve en calma. La vida cotidiana de las familias sigue su curso. La novedad es que los pavorreales se escaparon y los perros los persiguieron por todo el pueblo y les arrancaron las fastuosas plumas de la cola. Los columpios de la escuela rechinan al balanceo de media docena de niñas. Nadie sabe lo que se viene. “Tratan de amenazarnos con el aniquilamiento, pero ya les mandé decir que pueden proceder, que la rendición no está en nuestros planes”, nos dice Él y eso escribimos Hermann y yo al día siguiente en La Jornada.

“Que el gobierno no se crea que si nos amenaza nos sentamos. Creen que estamos desesperados y no toman en cuenta que nos preparamos para esto ¿o qué?”, y voltea hacia donde Camilo lo mira sin dejar de fumar. “Pongan ahí que vamos a ganar ¿no?, que eso lo decimos nosotros, así nomás, que vamos a ganar”, dice, casi murmura, y luego los dos nos hacemos a un lado para despedirnos. Me pide que me cuide. Olvido mi cadena de plata con el dije de la pareja de enamorados en la mesita del radio.

Partimos en el jeep hacia Tuxtla Gutiérrez para de ahí tomar el avión al día siguiente. Paramos, como siempre, en el retén militar de Las Margaritas, pero el mando a cargo apresura nuestro paso. Siempre nos revisa e intenta una plática informal, principalmente con mi colega, pues yo, siendo mujer malencarada, le resulto invisible e inservible. Pero esta vez no hay revisión de mochilas ni de vehículo, ni plática ni preguntas, sólo quiere que nos vayamos de ahí lo más rápido posible.

Llegamos a Tuxtla de noche, al hotel María Eugenia. Hermann pide dos cuartos en la recepción y unos minutos después, cuando aún descargo mi mochila en la cama, toca la puerta. “Tráete tus cosas y vente para acá”, me dice visiblemente consternado. Obedezco y al entrar a su habitación vemos juntos las imágenes en la televisión. Una y otra vez todos los noticieros pasan al titular de la Procuraduría General de la República, el panista Antonio Lozano Gracia, anunciando la supuesta identidad de la dirigencia zapatista.

En cadena nacional aparece la imagen del presidente Ernesto Zedillo con una mueca de aparente victoria. Anuncia que “mientras el gobierno insistía en su voluntad de diálogo y negociación, el EZLN venía preparando nuevos y mayores actos de violencia, no sólo en Chiapas, sino en otros lugares del país”. Dice que han identificado a “importantes miembros de la dirigencia del EZLN y se configura su presunta participación en la comisión de múltiples y graves delitos”, por lo que giró instrucciones precisas a la PGR para que fuesen integradas las averiguaciones previas y fueran consignados.

“Lo tienen”, le digo a mi colega. “No es posible que anuncien en cadena nacional una orden de aprehensión sin tenerlo. Lo tienen. Lo citaron en ese lugar para agarrarlo, por eso insistía en que algo se traían. Los soldados ya están adentro”, pienso en voz alta, con la imagen de las niñas columpiándose unas horas antes en Guadalupe Tepeyac, en el mismo sitio que momentos más tarde se cubrirá de artillería pesada. Nos damos cuenta de que la habitación no tiene ventanas. Quemo lo que hay que quemar en un cenicero y vacío las cenizas en la taza del baño. El cuarto se impregna del humo. Guardo lo que hay que guardar en la ropa interior. Damos por hecho que nos van a revisar en el aeropuerto, y que, aunque no hay nada para inculparnos, no podemos dejárselo al destino.

Los zapatistas, dice Zedillo ante millones de televidentes, no son populares ni indígenas, sólo quieren tomar el poder político. Los cargos: terrorismo, sedición, motín, rebelión, conspiración, portación y transmisión de armas de fuego exclusivas del Ejército Mexicano. Incursiones y cateos policíacos ocurren en casas de Veracruz y el estado de México.

Al mismo tiempo el convoy militar que se dirige a la selva para capturar a quienes presentan como los mandos insurrectos, se retrasa. Una bala, una sola, contra miles de soldados armados hasta los dientes, detiene el arribo a Guadalupe Tepeyac. A esas horas sobre la comunidad ya hay decenas de aviones y helicópteros encima, pero no ha llegado el ejército por tierra. A la altura de Nuevo Momón cae el coronel Hugo Alfredo Manterola y eso hace más lenta la llegada. Hay un video militar que registra la escena. Se detiene el convoy, bajan los soldados muertos de miedo, titubean para entrar a la maleza por los costados de la terracería. Piensan seguramente que hay cientos o miles de zapatistas a sus alrededores. Y ellos no están para ofrecer el heroico pecho. A partir de ese momento avanzan un tramo y se detienen, descienden de los vehículos y con extrema cautela se distribuyen sobre la selva baja, luego regresan a los vehículos artillados y continúan lentamente la marcha.

El fracaso

“NOS PREPARAMOS para la guerra, Mariana, pero ahora hay cientos de miles de personas a las que les debemos la paz. Ellas no quieren las armas, pero tampoco hay para dónde hacerse. Estamos solos”, dice, aún sin imaginar que en un par de días se movilizarán cientos de miles de personas en México y en innumerables países del mundo no sólo para parar la ofensiva en al menos doce municipios, sino para construir junto a los zapatistas un otro mundo posible.

En realidad nunca les quitan el pasamontañas, ni siquiera en sentido figurado. Tres días después de la ofensiva más de cien mil personas se concentran en el Zócalo de Ciudad de México para exigir que el gobierno detenga los ataques y reanude el diálogo. Lo volverán a llenar dos veces más en menos de quince días. Nadie cree en el desenmascaramiento, pero si dicen que Él es Él, pues entonces “todos somos Él”.

Vienen tomas de embajadas y consulados en América y Europa para exigir que el gobierno detenga la guerra. Noam Chomsky, Umberto Eco, Dario Fo, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, Rafael Alberti, Pedro Almodóvar y cientos de figuras públicas del mundo firman cartas de apoyo para los zapatistas. Desde el lugar en el que la comandanta Ramona enfrenta su enfermedad, envía un mensaje de paz y reitera que el EZLN se preparaba para el diálogo. Pero Zedillo no escucha y la ocupación militar no hace sino avanzar. Continúan cateos, torturas, privaciones arbitrarias de la libertad, ejecuciones extrajudiciales, violaciones al derecho de libre tránsito, hostigamiento militar y paramilitar y demás violaciones a los derechos humanos que denuncian organismos nacionales e internacionales.

La presión obliga al gobierno de México a abrirse al diálogo. Han pasado semanas y a pesar del despliegue militar no han logrado detener a ningún comandante ni insurgente. Fracasó su ofensiva y no por falta de soldados. El apoyo al EZLN se multiplica y comienzan a instalarse campamentos de la sociedad civil con gente de México y de muchas partes del mundo en las comunidades, con el fin de monitorear las acciones del Ejército Mexicano. Inician las prenegociaciones para volver a la mesa del diálogo, pero no en las condiciones que el presidente quiere imponer. Baja la tensión, pero el hostigamiento permanece.

“Ya ves que no soy quien dicen que soy”

EL JEEP QUEDA varado y camuflajeado en medio de la maleza, a un lado del camino. Ahí nos citan para, por fin, subir a la montaña a verlo a Él y a Camilo. No es una montaña cualquiera, la subida es vertical desde el inicio, parece más una pared de rocas, pero luego se va inclinando hasta llegar a una vereda de selva alta. El camino ofrece lo suyo: Un día se aparece una danta y al otro un cabeza de viejo (el animal más raro que he visto en mi vida, como un perro grande con cabeza blanca o gris y cuerpo negro con una enorme cola), mientras en la semioscuridad que ofrecen los tupidos árboles se escucha el desplazamiento de la nauyaca, una de las serpientes más temidas por la gente de los pueblos.

“Ya ves que no soy quien dicen que soy. Nadie hace la pregunta correcta”, dice, burlón, intentando romper el hielo del reencuentro. Sonreímos en medio de la tragedia. Han pasado casi dos meses desde la última vez que nos vimos. Me muestra la cadena de plata con el dije de enamorados que olvidé a un lado del radio. “La alcancé a sacar”, murmura orgulloso, mientras la coloca en mi cuello. Ese día parece que nos vemos por vez primera. Es raro. Está flaco, el cabello y la barba crecidas, la camisa café y el pantalón negro le nadan, pero no hay espacio para el lamento. Está en cuclillas haciendo un pequeño fogón para calentar el arroz y frijol que le mandan los pueblos. Su principal preocupación es que dejen de joder a las comunidades y absolutamente todo el esfuerzo se encamina hacia eso. Le llevo un pantalón de mezclilla.

A partir de ese momento sigo subiendo a verlos (milagrosamente, dada mi condición urbana y mi torpe caminar). Reportes, mensajes, noticias y pláticas de cómo está todo afuera. En el colchón de periódicos entrelazados vaciamos esperanzas y desasosiegos. Descubro la cueva de Jolmash, la cueva del deseo, bajo un techo de plástico del que se escurre agua por todos lados. En ese lecho sin paredes mi vientre, que desde adolescente dio muestras de no estar hecho para albergar vida, anida lo improbable en las condiciones más adversas. Arriba sólo se escucha el ruido de los helicópteros. Los dos lloramos ante la imposibilidad.

Dos años después, justo otro 9 de febrero, nos casamos bajo las leyes revolucionarias. Nace así la compañera insurgente Mariana, La Mar, para fines literarios, primero con un rifle de cacería y luego con un M16 y una pistola 22 al cinto, además de un anillo de matrimonio y una mochila con una navaja azul que me regaló Hermann, una lámpara, un cuaderno y un lápiz, dos cajas de balas, un impermeable, dos pares de calcetas, agujetas de repuesto, un paquete de pilas, una caja de cerillos, un cuchillo y una brújula que me da Él con indicaciones para que no perderme.

Meses después me entregan un uniforme que me queda grande, no sólo por los más de diez kilos que he bajado. En un campo de tiro (una hoja blanca prendida de un árbol), disparo. Y resulta que soy buena. O no tan mala. Y que, además, ahí no está la apuesta.

Hace más de veinte años que no sostengo un fusil al hombro, tampoco hay una sortija de matrimonio en la mano izquierda y dejé de llamarme Mariana. Pero esa es otra historia.