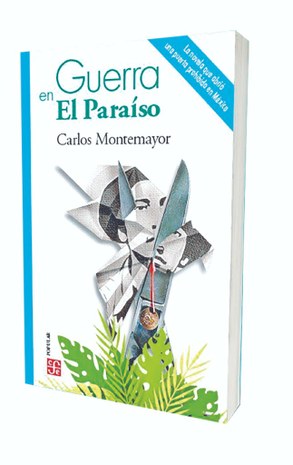

Guerra en el Paraíso: la gran novela de la guerrilla (a 15 años del fallecimiento de Carlos Montemayor)

- Marco Antonio Campos - Sunday, 23 Feb 2025 07:54

Dos de los personajes más siniestros y criminales del siglo XX, arquitectos mayores en América Latina del Plan Cóndor, fueron estadunidenses: Richard Nixon y Henry Kissinger. Si los años setenta fueron la década por excelencia de la pesadilla militar en América Latina, si se apoyó a las dictaduras más crueles en nombre de la guerra fría y la lucha contra el comunismo, se debe en muy extensa medida a ambos. En países de Sudamérica, Centroamérica y México operaron los militares, asesorados por la CIA, en su tarea de exterminio. En México, en los regímenes autoritarios civiles de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, lo que fuera o pasara por comunista, marxista, trotskista, socialista o simplemente progresista, era sujeto de sospecha o de persecución. Primero, como secretarios de Gobernación y luego como presidentes de la República, en Díaz Ordaz y Echeverría se dieron dos estilos y un solo asesino. De partes de esos dos sexenios (de 1967 a 1974) versa en Ciudad de México, Monterrey y muy ampliamente en Guerrero, Guerra en el Paraíso, novela excepcional de Carlos Montemayor que se centra ante todo en la guerrilla rural que encabezó Lucio Cabañas, quien anheló la unión de una oposición armada en todo el país.

Apenas el 2 de diciembre pasado se conmemoró medio siglo de la muerte de Lucio, acaecida en El Otatal, en la sierra de Guerrero, en un enfrentamiento con el ejército. Al morir estaba a diez días de cumplir treinta y seis años. Había nacido en 1938 en Atoyac de Álvarez. Dejó una viuda (Isabel Anaya Nava) y una hija (Micaela), que por lustros la pasaron muy mal después de su muerte. Hasta que debió alejarla por las presiones del frente guerrillero, Isabel convivió con Lucio de octubre de 1973 a marzo de 1974. No se volverían a ver.

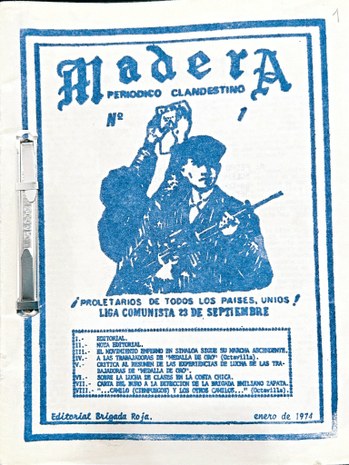

Se habla de la pax priista, que es olvidar los movimientos sociales que terminaron con una represión despiadada por el terrorismo de Estado procurado desde la primera magistratura. Algunos de los principales antecedentes entre 1958 y 1976: con Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, el movimiento de los ferrocarrileros (1958-1959), ferozmente reprimido, y la matanza con engaños del 23 de mayo de 1962 del líder campesino Rubén Jaramillo, de su familia y campesinos afines; con Díaz Ordaz, entre otros, las huelgas de los médicos y de los maestros y el movimiento estudiantil de 1968 que culminó con la matanza de Tlatelolco y el asalto de los presos comunes a los presos políticos en la cárcel Lecumberri el Año Nuevo de 1970; con Luis Echeverría, la matanza de estudiantes por parte de los halcones el 10 de junio de 1971, las guerrillas urbanas (Liga 23 de septiembre, MAR, FRAP, FARP, Frente Urbano Zapatista) y las campesinas que encabezaron Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas. Por demás, las diversas guerrillas, urbanas y rurales, para allegarse fondos, secuestraron alrededor de doscientos empresarios, hacendados y políticos. Sin embargo, de ninguno de esos movimientos se escribió la gran narración ni se filmó la gran película, salvo la estremecedora novela de Carlos Montemayor, la cual tiene como principal eje la guerrilla del Partido de los Pobres de Cabañas.

Una novela de alto voltaje

Si Luis Echeverría, después del ’68, al ascender a la Presidencia, hubiera llevado a cabo la transición democrática, como la concibieron los españoles a la caída de Franco, sería en la historia como Adolfo Suárez, alabado por todas las facciones, y en México no tendrían que pasar treinta años, a veces en picada, para que ocurriera con Fox la alternativa mediocre, pero no el cambio. En 1978, con Jesús Reyes Heroles se dio la reforma política, pero se trató de mero gatopardismo: simular que se cambia para seguir igual, en este caso, la continuidad de un priismo menos cerrado.

Novela violenta, en ocasiones violentísima, Guerra en el Paraíso es una suerte de cable de alto voltaje que electriza la mente y el cuerpo, salvo en pasajes reflexivos o en descripciones paisajísticas, donde surge el poeta que Montemayor fue. Si hay una influencia estilística, meramente incidental, es la narrativa de Juan Rulfo, en especial en el habla de los campesinos y en instantes poéticos de los trazos paisajísticos. Por la alta tensión, la lectura de Guerra en el Paraíso debe hacerse con pausas para ordenar lo leído: enfrentamientos, emboscadas, torturas salvajes, asaltos, desaparecidos (que no fueron sino centenares de campesinos ‒la mayoría vivos‒ arrojados desde helicópteros al mar), violaciones de las mujeres, y aún lo peor, aldeas y pueblos arrasados por el ejército.

Las torturas suelen ser muertes sucesivas que terminan en una muerte. Aquí, tanto las torturas, que con minuciosa saña llevan a cabo expertos militares, y el remate de los heridos en combate, son crispantes. Los torturadores no estuvieron en el lado de los guerrilleros, pero en las emboscadas fueron tan implacables como los soldados.

A muchos, que éramos muy jóvenes entre 1967 y 1974, la novela nos hace revivir con intensidad esos años. Fuera del soldado común, tómese en cuenta el abismo de armamento de las dos partes: entre militares de élite bien entrenados y alimentados y campesinos que utilizaban como máximo rifles M1 y M2, y fusiles automáticos ligeros (FAL), pero que estaban muy bien organizados. La guerrilla serrana de Cabañas, o más preciso, del Partido de los Pobres, se movió en las regiones de Atoyac, Tecpan, Coyuca, o más específicamente, en pueblos o ejidos, entre otros, Zacualpan, Zacatula, San Vicente de Benítez, Tepetixtla, Petatlán, El Porvenir, El Quemado, el Paraíso, La Remonta, Ticuí, Los Corales, Río Santiago, Río Chiquito… Recuérdese que la matanza perpetrada por los judiciales en la plaza principal de Atoyac el 18 de mayo de 1967, cuando Lucio era en ese momento orador, fue el detonante de la guerrilla que él encabezó. Lucio llevaba la lucha contra la desigualdad y la injusticia en las venas: su abuelo Pablo Cabañas fue combatiente en las huestes de Emiliano Zapata.

A diferencia del Guerrero de este cuarto de siglo, en que los cárteles y células criminales se han apoderado de la entidad y extorsionan y asesinan, y en muchos casos las familias de los campesinos se ven obligadas a desplazarse de sus pueblos, en los años de Vázquez Rojas y Cabañas, los campesinos salieron a luchar contra el gobierno por sus promesas incumplidas, su corrupción sin fondo y la miseria en que mal vivían o sobrevivían. Sólo cuando vio que la rebelión cabañista se intensificaba, el gobierno echeverrista empezó, en el área de conflicto, a construir clínicas, a crear una red telefónica, a abrir carreteras, a expandir las tiendas CONASUPO, a poner alumbrado eléctrico, para que se viera que el gobierno se preocupaba por ellos…

En el caso de Cabañas, con mayor visión y como una bella utopía, buscó unir a los movimientos armados de izquierda para hacer un movimiento nacional; hubo diálogos, pero el que tuvieron, por ejemplo, con representantes de la Liga 23 de Septiembre, como se expone en el capítulo IV, es un ejemplo emblemático que deja ver un abismo entre cómo actuaba la guerrilla rural y cómo pensaba la urbana: la Liga 23 de Septiembre, que creía que se debía leer marxismo para orientar la lucha, y el Partido de los Pobres, que no tenían acceso a los libros y se rebelaban, armas en mano, contra las atroces injusticias y su denodada pobreza secular. El diálogo no terminó en pelea, sino en algo como “queremos el cambio, pero cada uno va por su cuenta”. La gente de Lucio estuvo a punto de cometer un gravísimo error: fusilar a los miembros de La Liga, que hubiera servido de prueba paradigmática de que el peor enemigo de la izquierda es habitualmente la izquierda misma.

“Terroristas, alzados, delincuentes, gavilleros, robavacas…”

En las páginas donde Montemayor describe a los campesinos no deja de sentirse un hondo dolor por esas mujeres y hombres en la supervivencia y la miseria sin porvenir, pero fueron ellos y ellas quienes apoyaron a los guerrilleros muchas veces con alimentos, información u ocultándolos, esos combatientes rurales que, para los gobernantes, militares y judiciales eran sólo terroristas, alzados, delincuentes, gavilleros, robavacas… Esos campesinos de la sierra guerrerense que cultivaban milpas, sembraban amapola, trabajaban en las huertas copreras y en los cafetales y a quienes les pagaban su trabajo o sus productos a precios de misericordia y vivían al día o menos que al día. Sin ese apoyo de los pueblos y sin los asaltos bancarios y sin los secuestros (el de mayor resonancia fue el del entonces senador Figueroa), la guerrilla de Lucio Cabañas no hubiera durado siete años en combate, una adhesión que no lograron entonces las guerrillas urbanas que anduvieron a menudo en solitario, pese al diálogo que hubo entre ellas. Las guerrillas urbanas nunca estuvieron, pese a contactos con otros grupos alzados del país (Coahuila, Durango, Veracruz o Ciudad de México), cerca de conseguir una activa unidad en el país.

La mayor crítica que tendría como lector de la novela es que los guerrilleros, más allá de los nombres continuamente mencionados y las acciones que llevan a cabo, aunque sean nombres ficticios, es que no se alcanza a configurarlos como personajes: Ramón, Eusebio, Alfredo, Rutilio, Raúl, Martha, Quirino, Damián, Alfredo, Héctor, Solín, Chelo, Óscar, Gabriel, Manuel, Domingo, René, Carmen, Chema…Unos aparecen llevando a cabo emboscadas, otros, realizando propaganda, otros haciendo contactos en los pueblos. En reuniones conversan entre ellos, pero no sabemos de su vida de antes, en qué trabajaban, su carácter, su estado civil, los pueblos y familias de los cuales provenían… Probablemente la razón fue para proteger del peligro la identidad de quienes sobrevivieron.

Integrados a la novela hay pasajes explosivos de esos años que fueron llevados a cabo por otros grupos de la izquierda armada, pero en los que no tiene que ver la guerrilla de Cabañas: el fallido asalto al Cuartel Madera el día 23 de septiembre de 1965 en el estado de Chihuahua, que intentó el Bloque Popular Guerrillero, encabezado por el profesor Arturo Gámiz García y el médico Pablo Gómez Ramírez; el mal calculado intento de secuestro de parte de un comando de la Liga Comunista 23 de Septiembre, que terminó en asesinato, en Monterrey, de Eugenio Garza Sada, y en el que perdieron mucha imagen gobierno y guerrillas; el secuestro ilógico de José Guadalupe Zuno, suegro de Echeverría, que tenía más de ochenta años, y quien desde joven fue hombre de izquierda y estaba distanciado del yerno.

“...mata, tortura, apresa, destruye casas, destruye pueblos enteros”

Sin duda el secuestro con mayor resonancia, el cual señalaría el principio de la derrota, fue el del senador Rubén Figueroa, del 30 de mayo al 8 de septiembre de 1974, cuando quiso dialogar con Cabañas; ese Figueroa, a quien en los meses en la sierra Montemayor lo pinta como cobarde y vil; ese Figueroa, que ya siendo gobernador de Guerrero sacaría su catadura de pervertido y cruel, quizá más preocupado por vengarse que en gobernar bien. El hecho de secuestrar a Figueroa acarreará que se eche a andar todo el aparato del Estado: el ejército cercará toda la sierra y la perseguirá ferozmente con la quinta parte de los destacamentos del ejército nacional, es decir, 20 mil elementos, hasta dar muerte a Lucio el 2 de diciembre en una celada. O como dice uno de los miembros de la guerrilla, en esos meses despiadadamente el ejército “mata, tortura, apresa, destruye casas, destruye pueblos enteros”. Las quemas de pueblos y casas no dejan de leerse

con dolor.

Muchos alzamientos terminan en traiciones; la de Lucio Cabañas fue, en este caso, de parte de los hermanos Anacleto y José Isabel Ramos, que los entregaron. Hay que recordar que la madre, los hermanos, la esposa adolescente de catorce años (Isabel Anaya Nava) y la hija (Micaela) de Cabañas fueron llevados un mes antes de la muerte de éste al Campo Militar Uno, estuvieron un año y medio, y la esposa adolescente fue torturada y violada, y cuando Figueroa los saca del Campo Militar un año y medio después, y las aloja en el hotel Metropol de la CDMX, hace ir sola y encierra una y otra vez en su despacho a Isabel hasta embarazarla, en algo en que hay mucho de una venganza infame. Según declaró Isabel Anaya en una entrevista de 2003 a la revista Proceso, el hijo, que nació con severas fallas físicas, murió meses después de nacer, en mayo de 1976. Más: Figueroa en su gobierno no dejó de perseguir a los campesinos que fueron, o lo suponía, miembros o cómplices de la guerrilla. En 2011, en Xaltianguis, muy cerca de Acapulco, asesinaron a Isabel Anaya y su hermana, sin que se sepa aún quiénes fueron, y quizá sin que se haya hecho siquiera el mínimo esfuerzo por saberlo. Micaela, la hija de Lucio, en 2023, en un acto de vindicación a su padre en el Campo Militar número 1, estando presentes López Obrador y el ministro de Defensa Crescencio Sandoval, cuando dio un breve discurso, evitó decir el nombre de Figueroa, porque le “daba asco” pronunciarlo.

Tomando en cuenta que se publica Guerra en el Paraíso diecisiete años después de la muerte de Lucio, es una novela que Montemayor escribió con plausible valentía, cuando aún vivían casi todos los protagonistas. Están escritos o mencionados en la novela los nombres propios de los principales protagonistas de la guerra sucia del lado del gobierno: el presidente Luis Echeverría, el secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, el subsecretario de gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, el gobernador Israel Nogueda Otero, el senador Rubén Figueroa, el sórdido súper policía Miguel Nazar Haro, y entre los militares, los generales Hermenegildo Cuenca Díaz, Rafael Solano Chagoya, Enríquez Rodríguez, Salvador Rangel Medina, Eliseo Jiménez Ruiz, Mario Arturo Acosta Chaparro, uno más denodadamente cruel que el otro, quienes, como buenos políticos o militares o policías, en un doble discurso, se creen, no responsables o culpables de centenares de asesinatos, sino “salvadores de México” y quienes “salvaguardaron el orden y la tranquilidad”. También están gobernadores de Guerrero en los decenios de los sesenta y setenta, que, con su política de aniquilación y cero diálogo, contribuyeron esencialmente a las rebeliones, en especial Raúl Caballero Aburto y Raymundo Abarca Alarcón.

“La dignidad que se acrecienta”

Montemayor declaró que le llevó cinco años escribir la novela. Desde luego los hechos reales se acompañan de ficción y los numerosos diálogos y monólogos interiores tienen mucho de inventiva, pero al lector le parecen del todo reales, como si hubiera sido el gran testigo. Es una novela y no un documento, pero la verdad histórica esencialmente está allí.

Guerra en el Paraíso es una de las mejores novelas mexicanas del siglo XX. A más de treinta años, sigue siendo tan nueva como en 1991 cuando Diana la publicó. Luis Hernández Navarro, experto en el tema, la llamó “la gran novela de la guerrilla en México” y el ejemplo de Lucio para la historia lo resumió como “la dignidad que se acrecienta” (La Jornada, 26/XI/2024).

De Lucio Cabañas, en la plaza central de Atoyac, se alza un obelisco en su memoria, que guarda sus restos desde el 2 de diciembre de 2002. Guste o no, es el mito guerrillero por excelencia de la izquierda mexicana después de la Revolución.