Identidad y diversidad: la poesía de Eduardo Hurtado

- José María Espinasa - Sunday, 13 Apr 2025 11:44

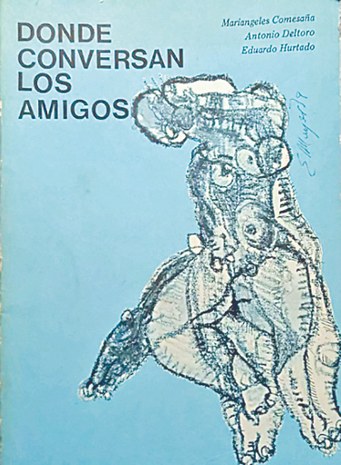

En 1982 se publicó en la fundamental colección Punto de Partida el libro Donde conversan los amigos, de Mariángeles Comesaña, Antonio Deltoro y Eduardo Hurtado. Este último había publicado, diez años antes, La gran trampa del tiempo. Había nacido en 1950 y puede ser visto como el colofón de una generación nacida en la década de los cuarenta –a la que pertenecen Comesaña y Deltoro– o como inicio de una nueva. Yo aquí me inclino a lo segundo, aunque considerándolo un puente. En mi ejemplar se consigna que hay una segunda edición en 1984, algo raro en los libros de poesía y en esa colección. Pero más allá de las taxonomías me interesa la idea presente en el título, la poesía como una conversación entre amigos. No sé en qué momento, pero pienso que posterior, compré en una librería de viejo un ejemplar de La gran trampa del tiempo y allí encuentro, casi de forma idéntica, las palabras del título colectivo: “En la voz/ No es el alba inconsciente que despunta/ Un acerbo soñar que no es el sueño/ Volveré a conversar con los amigos.” Y de forma constante, como una conversación, aunque azarosa, lo he ido leyendo a lo largo de las siguientes décadas.

La gran trampa del tiempo es claramente un libro de aprendizaje: se oyen más las voces de sus lecturas que la propia. Entre las primeras creo adivinar la de Luis Cernuda. Lo curioso, ahora que tiene ya una docena larga de libros publicados, es que justo eso, la voz, es uno de los asuntos centrales de su búsqueda, mientras que el tiempo del título no lo será tanto. Su segundo libro, en la hoy legendaria La Máquina de Escribir, fue Ludibrios y nostalgias en 1978. Era la época de la polarización entre los poetas de la “piedra: lucero, luz de eros, eros de luz…” y los poetas de la “pinche piedra”, como la describiría José Joaquín Blanco (a quien está dedicado La gran trampa del tiempo) unos años después en su Crónica de la poesía mexicana. Pero Hurtado no entraba en esa simplificación, sino que asumía ese sentido de conversación de la escritura y de la poesía, y por lo tanto no buscaba una voz sino varias, sin las que no habría esa plática.

Sería con Rastros del desmemoriado (Joan Boldó i Climent Editores, 1985), el título que yo escogería para una posible poesía reunida, que de verdad él encuentra esa voz, esas voces, y lo hace a través de un tono surgido en la década anterior, marcada por el escepticismo teñido de jovialidad que marcan a su vez poetas como Eduardo Lizalde, José Emilio Pacheco y Alejandro Aura. Hurtado se asume como un poeta enunciativo, con fuertes tintes morales en su sutil pesimismo existencial.

La trampa que el tiempo tiende desemboca en la desmemoria, que no es lo mismo que el olvido. Olvidar no es perder la memoria sino alcanzarla en ese futuro en que lo vivido ya no está, lo cual se ve claramente en la certeza de que se olvida para seguir viviendo, se recuerda para lo mismo. Como todo poeta enunciativo, busca un ritmo sentencioso que sólo puede evitar, a veces, con violentos encabalgamientos. La poesía ya no ocurre en la duración sino en la síncopa de los días que se interrumpen para ser |es una intermitencia. Tal vez sea su libro formalmente más complejo. Unos años después, 1991, publicará Ciudad sin puertas, en Ediciones Toledo, título que comparte con un libro de Laura Elena González, su contemporánea, cuyo poemario fue publicado casi simultáneamente. Son, sin embargo, dos ciudades distintas en las que incluso las puertas que no tienen son diferentes. La ciudad es un tema central en la poesía desde los años cincuenta: Efraín Huerta, Octavio Paz, Manuel Durán, Tomás Segovia, Alejandro Aura… La ciudad de Hurtado es personal, más imprecisa y menos fechada, tan deudora de Baudelaire como todas las ciudades posibles y hasta las imposibles. En todo caso, después de Rastros del desmemoriado Hurtado alcanza la transparencia de la sencillez en su capacidad expresiva.

Una riqueza que no se vende

Una curiosidad es que en Eduardo Hurtado la presencia del rock, constante de su generación –basta pensar en Francisco Martínez Negrete, Carlos Mapes, Alberto Blanco o Luis Cortés Bargalló– es muy tenue. La ciudad sin puertas en su condición abierta es distinta tanto de la ciudad de Huerta o Durán como de la de Josué Ramírez una década después. En Puntos de mira (Práctica Mortal CNCA, 1997) Hurtado intenta, sin conseguirlo del todo, precisar su foco. Si antes hablamos de encontrar su voz, ahora quiere encontrar su mirada. No es lo mismo: si la voz regresa, regresa como un eco, si la mirada regresa es como una imagen, no como un reflejo. Al mirar la persona se proyecta en su mirada, al hablar se interioriza, y sólo en un segundo movimiento se oye hablar. Hurtado no es esencialmente un poeta visual sino auditivo. Su condición es, sin embargo, más rítmica que musical. Si sus libros anteriores piden la lectura en voz alta, Puntos de mira no, se vuelve búsqueda visual, o mejor, trazos de dibujo arquitectónico de una teoría de la mirada. Es decir, asume una postura reflexiva, pero no intelectual. El matiz es importante. La poesía como experiencia escrita implica y conlleva la reflexión, pero no necesariamente la teoría –por ejemplo, en sus ensayos Hurtado reflexiona, pero no teoriza– y eso depende de la actitud y predisposición de la escritura. Aquí hay un poeta dispuesto, no predispuesto. Por eso asume a partir de Las diez mil cosas (ERA, 2004) y después de reunir su poesía en Sol de nadie (1973-1996, UNAM) una actitud diferente, ya no se distancia de lo personal (siempre lo fue, pero con filtros y barreras), asume incluso un sentido autobiográfico o de diario de notas y cuaderno de viajes. Si bien el libro contiene algunos de sus mejores poemas es sin embargo muy desigual –siempre había mantenido una cierta unidad de tono y tensión de los textos en sus libros anteriores– producto, paradójicamente, de una confianza en su oficio. No por azar: lleva ya treinta años publicando poesía. Eso le permite aligerar el verso e insistir en cierta condición narrativa

del poema.

Habría que volverse a plantear el sentido de ese “nadie” de su poesía reunida. No es el de Francisco Cervantes en su Cantado para nadie, que rezuma soledad y pesimismo, sino un nadie que significa en buena medida todos. Pero una poesía optimista parece perder validez, carecer de sentido. Cervantes hace residir el peso de su libro en cantado (ojo: cantado y no cantando, la canción es –sólo puede ser– en pasado) porque nunca abandona esa intención: cantar. Volvamos al problema inicial: la voz propia. Solemos entender esta expresión como no sólo saber qué quiere decir sino en qué tono, con qué palabras decirlo. Pero ¿por qué tiene un valor saber qué decir y no descubrirlo sobre la marcha en el ejercicio de la escritura misma dejando que sea ella, la escritura, la que tenga una voz y no el poeta? Así, lo saben los lectores, tan fatal es un poeta con oficio que no tiene nada que decir que uno que gracias a su oficio quiere decirlo todo. Hurtado no tiene esa ambición, pero sí ese peligro latente en el que la suficiencia se vuelve un defecto. Atreve, por ejemplo, una poética notable e inspirada en su precisión: “Dejar el rehilete/ al capricho del viento”, y en el mismo poema, unos versos adelante, “Escribo lo que no puedo decir./ Dejo que me posea/ lo indecible” que remata con “No persigo un lugar:/ me llama el dónde.” Cierto, es la poética que lo rige y que hace poesía muchos de sus textos, pero no suele siempre responder a ella. Por eso su libro de 2016 se titula Ocurre todavía, título en el que resuena Antonio Machado, tan admirado por Antonio Deltoro: “Hoy es siempre todavía.”

Su libro más reciente lleva por título Miscelánea y de alguna manera lo es, no sólo por lo diverso, sino porque esa diversidad se ofrece al lector como en una tienda de abarrotes personal en la que el poeta es quien nos atiende y nos muestra su riqueza y, en cierta manera, como toda poesía, es una riqueza que no se vende, que se regala en esa conversación de la amistad.