Presentamos el primer capítulo del 'Libro de Luna', de próxima aparición, en el que un padre rinde homenaje a su hija a través de ensayos con evocaciones poéticas.

A Luna, mi corazón y el eje de mi ser

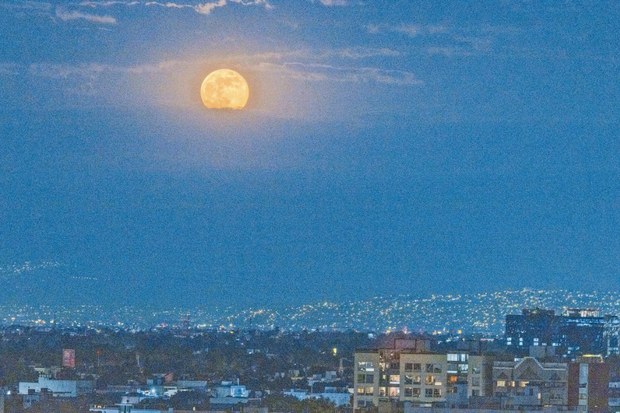

Joachim Kalka y algunas Lunas de Argentina

JOACHIM KALKA, en La Luna. Influjo, arte y pensamiento (traducción del alemán de Alfonso Castelló) asevera que Phoebé pereció poco antes del Diluvio Universal de alguna fiebre y ahora orbita muerto alrededor de la Tierra, y será sustituido por seis nuevas Lunas brillantes. Para el escritor, la Luna justifica la avidez sin límites. Llama la atención que, excepto la Luna, todas las personificaciones del cielo, de los fenómenos meteorológicos y de la noche se asocien con niños, así como el rayo y el trueno, el granizo y el hielo. Luna es una aparición secreta de un Sol nostálgico.

El autor recuerda que Borges es, por cierto, uno de los escritores que volvía a la Luna una y otra vez; en una observación más detenida, es sorprendente comprobar que también volvían muchos otros. Dos de sus poemas son especialmente llamativos. En uno de ellos, dice Kalka, titulado “La Luna”, perteneciente a El hacedor, de 1960, se presenta al inicio a un hombre que emprende el ambicioso proyecto de reunir el mundo entero “en un libro” y, al terminar el último verso del “alto y arduo manuscrito”, alza la cabeza dando gracias a la fortuna, ve “un bruñido disco en el aire” y comprende, aturdido, “que se había olvidado de la Luna”. Esto lleva al comentario moral, melancólico y desarmante, como ocurre siempre con Borges, de que en la literatura (el “intercambio de vida en palabras”) siempre se pierde lo esencial.

Entre otras muchas Lunas, en este poema se menciona también “la Luna sangrienta de Quevedo”. Esa “Luna sangrienta” es una cita de un famoso soneto del poeta barroco, dedicada al recuerdo de uno de sus mecenas, el duque de Osuna, que murió en la cárcel antes de que concluyera su juicio por alta traición, al haber caído en desgracia con la llegada al trono del nuevo rey, Felipe IV. De ese hombre Quevedo dice que “su tumba son de Flandes las campañas,/ y su epitafio la sangrienta Luna”. A Borges debió impresionarle el poema de forma especial, ya que utiliza el segundo de esos versos como clímax de su propio poema sobre Quevedo (“A un viejo poeta”), que sigue a “La Luna” algunas páginas después. La tragedia del viejo poeta cansado consiste en que, al levantar la vista y contemplar la Luna escarlata, es incapaz de recordar ya su propio verso.

“Mi libro”, narra Kalka, es, “de alguna manera, como el nombre que otro autor argentino de comienzos del siglo XX dio a un poemario impregnado de asociaciones de la commedia dell’arte, un ‘Lunario sentimental’. ‘Lunario’, ese bello neologismo de Leopoldo Lugones, sólo podría designarse en alemán con el grave equivalente latino Lunarium, ya que en lugar de formar un término a partir de la combinación de dos palabras –Mondbuch (‘libro de la Luna’) –, das Mondende (‘lo Lunar’) debería generar una palabra propia. En caso de querer un término genuinamente alemán, se podría hablar (por un momento) de Monderei (‘Lunario’). El principio del texto está claro: el collage o la superposición. Con irónico orgullo, Lugones indica, a modo de introducción, que su familia tiene dos medias Lunas en los campos 1 y 4 de su escudo de armas cuarteado y que, en el texto de un docto heraldista del siglo XVII, se encuentra la cita: “‘A Lugones, lunones’. Por mi parte, no puedo ofrecer nada comparable, pero sí miro hacia la Luna reflexivamente cuando camino por la calle o me asomo por la ventana. En mi caso, la sentimentalidad radica en la intimidad que me permito con la Luna, como si siempre pudiera o debiera saludarla. Ya sé que se trata de una roca cósmica o, según la tradición de diversos pueblos, de un símbolo eternamente cambiante; sin embargo, no la comprendo, y la amo.”

II. Vila-Matas descubre a la Luna que rueda veloz

ENRIQUE VILA-Matas escribió en Al sur de los párpados: “Opté por sacar la cabeza por la ventana y distraerme mirando hacia arriba, donde el Sol desaparecía detrás de la línea de bajas casas de la rue Lepic. En el cielo cubierto de sombras, descubrí a la Luna, que muy pronto se puso a caminar por la calle, llevándose a sí misma en el bolsillo: en una pendiente a la Luna se le desató la cinta de un zapato, y cuando se inclinó para atarlo, se le cayó del bolsillo: la Luna que empezó a rodar veloz por la asfaltada vía, mojada por la imprevista lluvia: la Luna tras la Luna, y una de ellas perdiéndose a sí misma en la neblina azul que me recordó el día de mi primer encuentro con Joyce: café Weber, place Clichy, el deseo en las medias de seda, rápida conversación, pálida y perfumada, Joyce, [ella] ebria en aquel taxi, pasión por la velocidad antes de ir a la cama, rue Lepic cuesta abajo, viejos ecos vanguardistas, y el taxi frenando ante un bebedor suicida: los faroles en línea sucesiva, solitarios bocinazos, Joyce que reía.”